|

“中国的制造大飞机的历程几起几落,我从专业的视角写专业的人和事,是率真的写实主义者。因为在航空业,现实中的真实故事比虚构更精彩,更令人振奋人心。”民航作家詹东新对记者说。

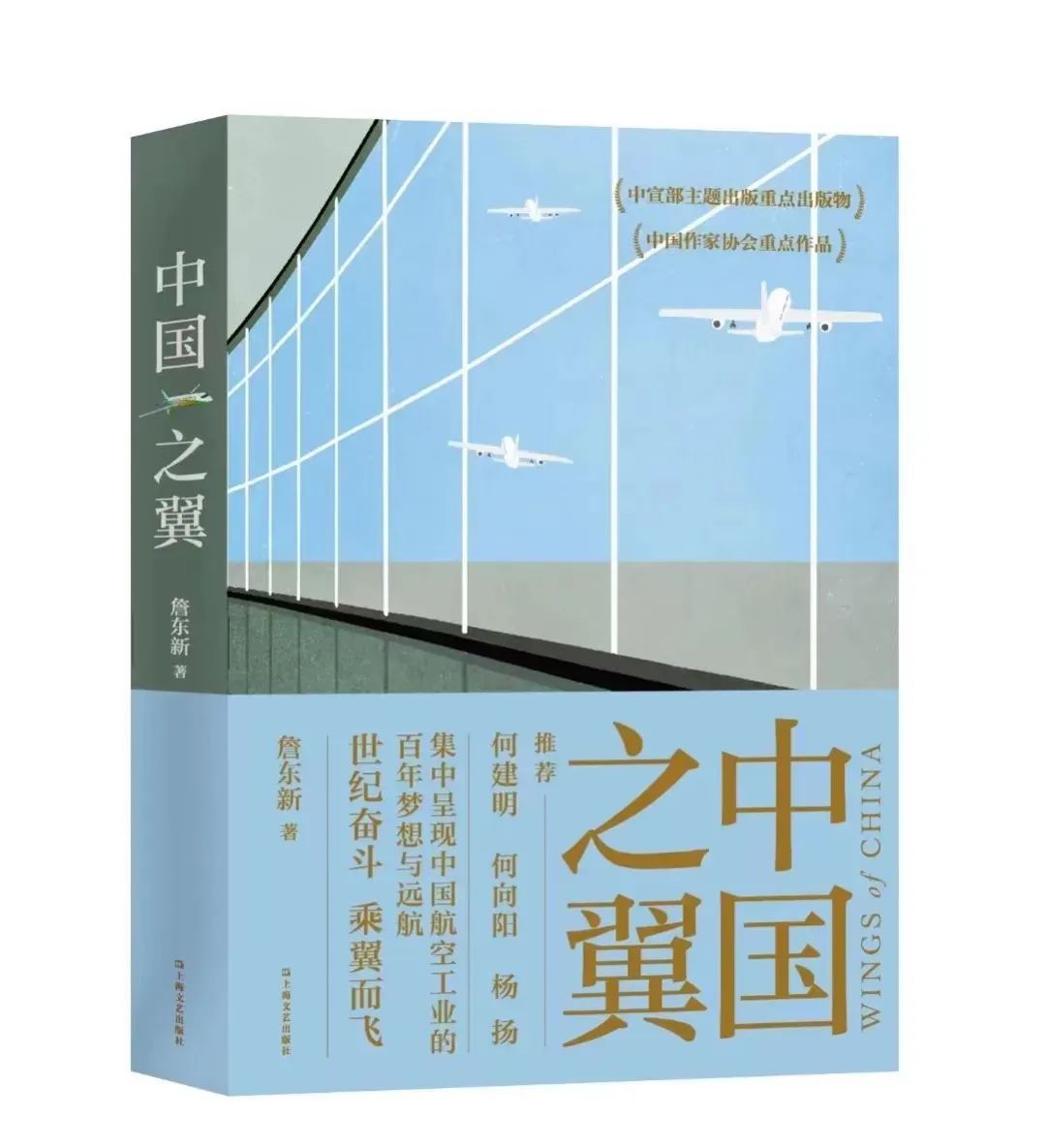

继《马上起飞》《飞往中国》《晨昏线》“民航三部曲”后,作家詹东新推出最新长篇纪实新作《中国之翼》,由上海文艺出版社出版,这也是他长期深耕民航一线交出的文学新答卷。

《中国之翼》

詹东新 著

上海文艺出版社

《中国之翼》集中呈现中国航空工业的百年光荣与梦想,描绘了从新中国成立到新时代中国航空的沧桑巨变。作者用细腻的笔触和生动的语言,还原中国航空人的艰辛历程和崇高情怀。

该书不仅记录了中国航空工业的重大事件和里程碑,也展现了中国航空人的个性和风采,让读者感受到他们的智慧、勇气、坚韧和奉献。这不仅是一部中国航空工业的纪实史诗,也是一部中国航空工业的启示录。

近日,羊城晚报记者专访了《中国之翼》作者詹东新,听他讲述国产大飞机背后的故事。

将报告文学写出小说般的跌宕起伏

从冯如制造出中国第一架飞机,到大飞机C919在东海之滨升起,《中国之翼》以中国商业飞机制造业为主线,集中呈现了中国航空工业的百年光荣与梦想。

书中时间跨度前后一个多世纪,大小人物达200多个,上至国家领导,下到普通百姓,有的叙其平生,有的寥寥几笔,详略得当,张弛有度,勾勒出几代航空人的群像谱系。詹东新说,他希望通过多侧面、多角度还原历史细节,尽量使人物回归“正常人”,兼具“大”气象与“小”细节。

面对中国民航工业百年如此巨大的体量,如何取舍素材并再创作?

“在谋篇布局上,以新中国成立后新时代为主要内容,尤其是2000年之后,制造中国大飞机提上了国家中长期科技发展计划,我以C919的诞生之路作为本书的重中之重。可以说,整部作品是中国片航空制造史的梳理和总结。”

詹东新说,“报告文学不能脱离史实,从最早的爬梳资料、实地采访、写作和后期修改,我前后花了四五年时间,写作过程比较顺畅、过瘾,希望能为读者呈现中国民航制造业的百年风雨历程”。

尽管书写的是重大题材,詹东新给自己定下了几大“不”原则——不媚俗、不趋时、不喊口号、不有意拔高,语言力求“真、实、活”。

他如此描述与“阿娇”(ARJ21)的第一次邂逅:

“我隐隐觉着机体微微向上仰起,窗外的草坪和建筑纷纷朝后倒去,塔台和海水相去甚远,飞机像一片树叶,被轻轻裹卷了起来,瞬间升上了天空,似乎缺少了离地而起的空灵。飞机钻进了阴森森的浓雾,唯一能瞧见的是机翼尖处忽闪忽闪的指示灯,提示着人类,飞机在穿过厚厚的云团迷障。许多人又合上了眼睛,看似闭目养神,心里却在打着鼓。”

詹东新说,虽然《中国之翼》是报告文学,但他希望能写出小说跌宕起伏的节奏。

书中,看似在记叙一个个真实发生的客观事件,却巧妙安排了一幕幕大戏轮番上演,主角配角交替登场,几起几落,回肠荡气,演绎出一部明暗交织、波澜壮阔的中国民航业大戏。

詹东新在后记中写到:“从来没有哪一项目,包括‘两弹一星’在内,有大飞机工程那样虬根曲绕,蜿蜒坎坷,令人叹为观止。”

用专业视角写专业的人和事

不同于其他行业,民航业因涉及到许多专业知识,需要作者有丰厚的知识储备。

詹东新本身是民航系统的工作人员,从写民航科普文章起步,到如今推出了多部厚重的文学作品,他说:“希望能用我的写作,照亮航空的文学之光,提炼出人性的灰暗与光亮。”

也因所在行业之便,詹东新亲历了ARJ21和C919的研发、试飞、取证等关键环节。

“我崇尚‘田野考古’般的写作,访谈过百位亲历者、参与者,他们为作品提供了翔实、鲜活的养分,他们对中国商用飞机的执着、自信、坚韧,也深深触动着我。”詹东新说。

民航局的国宝级试飞员赵志强是詹东新印象最深的人物,被他称为“在悬崖旁跳舞的人”。

赵志强飞过无数次的失速、结冰、大侧风等极限科目,为了验证飞机的安全性和经济性,冒着生命危险,挑战飞机的极限包线。在詹东新看来,他是中国航空工业的英雄,也是中国航空人骄傲的代表。

从2018年至2021年,詹东新去中国商飞、去上飞院采访了近20次。

C919总设计师吴光辉院士告诉他,飞机最重要的是壳子,飞机的自主知识产权主要指它的整个外形和结构。整个外形要符合最佳的空气动力学原理,外形和结构就是知识产权。波音的、空客的、中国的大飞机,形状看上去差不多,实际上差别很大。

有人在网上发问 ,C919的发动机不是我国的,算不算国产机?詹东新在《中国之翼》新书分享会上直接进行“科普”,他说,“C919百分之百是国产机。”

|