|

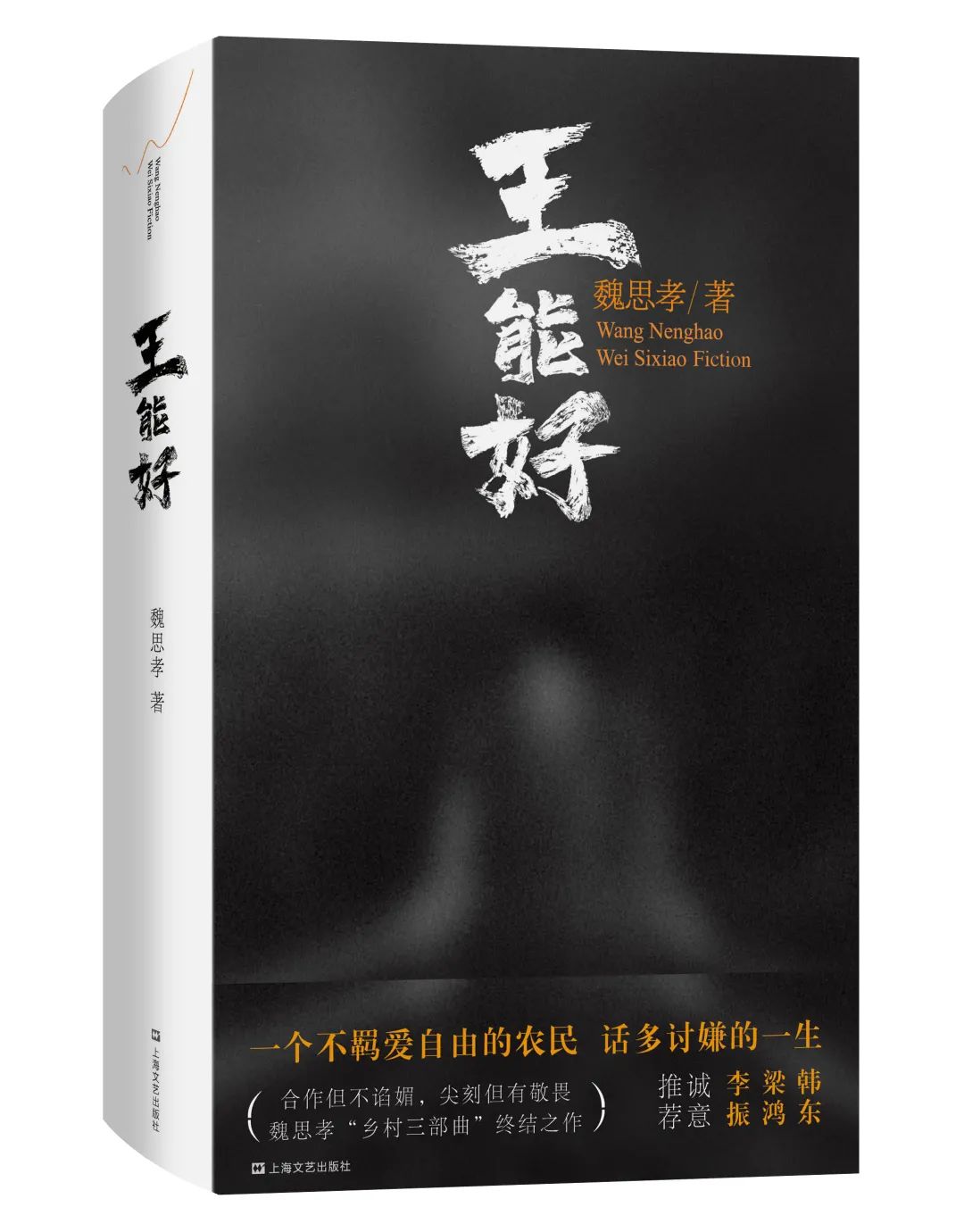

魏思孝最新长篇小说《王能好》出版。在本书中,他写了一个不羁爱自由的农民,话多讨嫌的一生。

《王能好》

魏思孝 著

上海文艺出版社

《王能好》以一个农民的出走、回归和意外死亡为线索,编织了一幅当代农村生活的浮世绘。故事主要书写了王能好在老家的七天生活,这七天是他余生中最后的骚动,最后的活力,最后的对世界美好的向往。七天过后,王能好还是四十五岁,却已经进入了暮年。

魏思孝构建了他对乡村的观察和理解,他们一次又一次地试图与生活建立联系,但也就是在这一次又一次的尝试之中,我们看到一种人性的坚韧。

名家推荐

魏思孝一贯的写作姿态我也极为欣赏,合作但不谄媚,尖刻但有敬畏,良好的平衡和求真品质一如他作品中所透露的。这将是一个终成大器的时代书写者。

——韩东(小说家、诗人)

《王能好》刻画了一个男人被忽视的一生,他是社会的边缘人,性格复杂难辨,却有微弱的光亮隐隐闪烁。作者用笔真挚,细节考究,是当下许多乡村人物的缩影。

——梁鸿(作家、学者)

从《余事勿取》到《王能好》,魏思孝写出了眼下的乡土中国和人们生活并寻找生活的足迹。它是并不遥远的我们父辈的故事,也是属于我们这一代的乡愁。

——李振(评论家、学者)

精彩选摘

多年前,王能好生了一场病,病情只持续了两年,带来的影响,几乎横跨三十岁到四十岁。直到现在,他都认为自己生命中最好的时光就这么给毁了。

这多少有些夸大的成分,不过也可以理解。在过去的生命中,放在任何的时间段,也都可以说是最好的时光。他总是在心里对生活作出假设,如果不生病的话,会怎么样。生活中的失意者,都一直生活在懊悔中,对过去的任何决断和选择,都不尽满意。王能好也属于此类。

有段时间,当别人问起为什么没结婚时,他总是说,要是不生病也该结了。这个托辞刚开始用,多少还能换回对方的惋惜和理解。用了几年,再问,为什么还没结婚?

他又搬出生病,对方不耐烦地说,过去几年你也没生病,怎么不找?这个对方,多半是乡邻工友等不相熟的人,为了让谈话结束,故意拿婚姻这事来堵王能好的嘴。

刚才还夸夸其谈满嘴没句正话的王能好,被这么一问,立刻不狗兴(淄博方言:兴奋)了,耷拉着脑袋,边走边说,说不明白,你们不懂。这里的不懂和不明白,涉及王能好内心伤筋动骨的地方。

掏心掏肺的话,放在别人的身上,只能在两种情况下说:一是和交心的朋友,二是喝多酒。王能好只有后者,他认识的人多,没有可以交心的,或者说,他的性格决定了对谁都一视同仁,看不出远近,只要酒喝到位,和谁都能交心,可并没有人把他当回事,也不把他放在眼里。

王能好的被轻视,和他的身份有直接的关系,一个无足轻重的人,说的话分量也轻,自然不会被人放在眼里。

从村民朴素的势利眼角度出发,财力和权力,两者占据一项,自然会变得重要起来。就算也是架喷话的机器,也没什么大不了的,那些话在听者的心中就有了分量,不能以废话来概括。可是找个能说上话的又有什么用,王能好有时想,没有交心的朋友也不是多大不了的事,干活,吃饭,忙起来也就没那么多事了。

无非就是把心里的话说出来,别人听不听是另一码事,自己说出来就行了。王能好后来喜欢上喝酒,也是这个原因,喝多了,平时积压在心里的话说出来。

酒后吐真言,酒后说胡话。前者是王能好,后者是听到的人的反映。王能好那些掏心掏肺的话,免不了还是被人当成胡话。

王能好有固定的几个酒友,他们都是从小玩到大的一把连子(淄博方言:发小),除了他,都已经结婚生子,有着按部就班的家庭生活。酒局越来越难凑,要满足几个条件。

鉴于王能好一喝就多,喝多就难缠的习性。酒友的配偶们放出话,不准王能好来家里。只有等老婆不在家,或者上夜班,酒友才招呼他过来。王能好很少带菜出席,最多提着家里打开的塑料桶装劣酒。

对方准备的菜肴也多为常见的家常菜,素菜为主,一两个肉菜点缀。酒友家中挂着的家庭合影,一应俱全的家电,无不刺激着王能好被酒精软化了的内心。

|