|

请想象一下曾经真实出现过的一个场景: 请想象一下曾经真实出现过的一个场景:

在美国纽约曼哈顿第六大道的人行道上,一位中年男士对着手中一个有些像童靴的玩意儿,一边大喊大叫,一边蹦蹦跳跳,差点儿撞上了一辆出租车。时间定格在1973年4月3日。那个中年人名叫马丁·库珀。他手中的“试验品”,便是最“原始”的手机。

库珀后来回忆说,关于移动电话,他最初的模糊想法始自20世纪60年代。当时想象的是它属于未来的科幻世界——有朝一日,人们一出生就分配到一个电话号码,他们可以把通信器材放到口袋里,四处走动。其灵感或许就来自于当时流行的科幻电视剧《星际迷航》,剧中有类似这样的诱人场景。

的确,许多技术在开始的时候就像科幻故事中的情节一样。事实上,我们今天所生活的世界,在很大程度上是诸多幻想家在几百年前着力描述过的世界。从幻想到现实,人类的思维和智慧划出了一条不平凡的轨迹。

特别是,伴随着科学探索的进程所萌生的科学幻想,从诞生伊始便是科学发现、技术创造和创新思维的原动力之一。在现代科学出现之后,科学与科学幻想更是呈现出一种互动互促的关系,并以一种特殊的方式跟文学结合在一起,从而成就了科幻小说这一崭新的文学类型。自20世纪以来,科学与科幻小说两者之间的双向交流与渗透日趋深入。科幻小说提出思想,激励着科学家解决现实世界中的问题。科学家把这些思想纳入到自己的理论中,进行深入的探究,把今天的科学幻想变成明天的科学现实。身为发明家兼科幻作家的雨果·根斯巴克——当今科幻界鼎鼎有名的“雨果奖”就是以他的名字命名的,于1926年创办的世界上第一本纯科幻小说杂志《惊奇故事》上印有这样一句广告词:“今日夸大的幻想,明日冷酷的事实”。他所定义的科幻小说的三个基本要素,大致也彰显了科学幻想的功能:“浪漫传奇”——一种叙事架构或惊悚冒险;“科学事实”——融入故事中的对现有科学原理的大段说明;“预言式愿景”——对可能的新科学发现或发明进行的细节性描述。

科幻小说实际上也是在创造一种替代性的历史或情境,是一种探究各种可能形态的“思想实验”,是一种瞻望未来图景、启迪创新思维、开阔思路视野、系念明天生活的文学。

幻想是思维的翅膀,科学才使人真正飞翔。很难说有什么是不可能的,因为昨天的梦想,就是今天的希望和明天的现实。

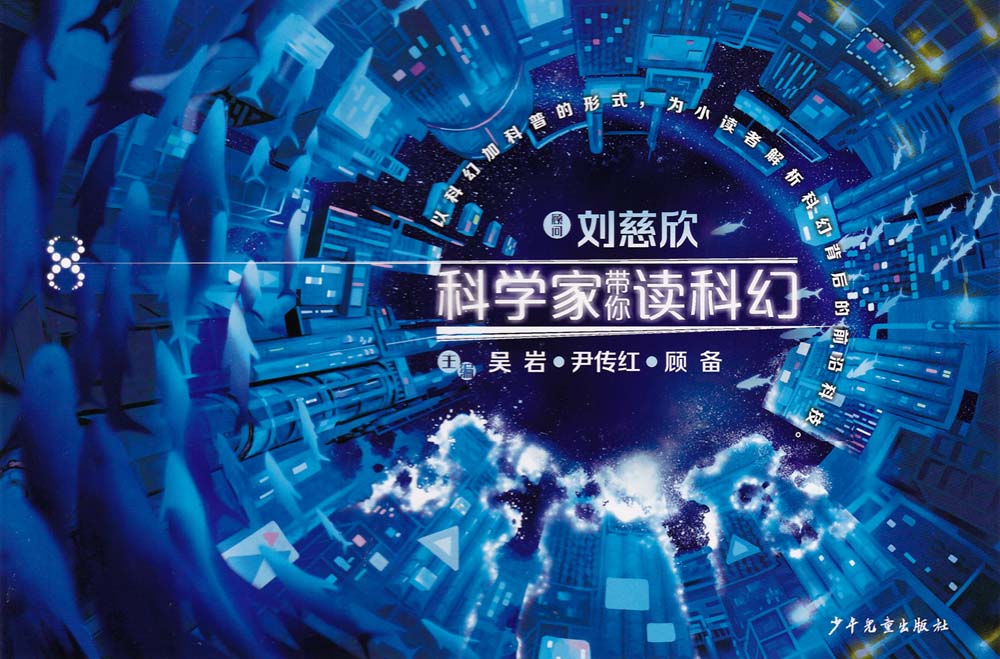

呈现在读者朋友面前的这套书所描述的,正是科学与科幻小说探索已知和未知世界的奇妙旅程。

尹传红

科幻作家

《科普时报》总编辑、中国科普作家协会常务副秘书长

2020年4月9日

|