|

导语:日本在近三十年里所经历的从繁荣到停滞的经历,对今天的中国就依然是一面很好的镜子。在它的身上,我们依旧可以看到它获得成功的要素,也能观察到让它最终在经济上陷入泥潭的“命门”。 导语:日本在近三十年里所经历的从繁荣到停滞的经历,对今天的中国就依然是一面很好的镜子。在它的身上,我们依旧可以看到它获得成功的要素,也能观察到让它最终在经济上陷入泥潭的“命门”。

日本在近三十年里所经历的从繁荣到停滞的经历,对今天的中国就依然是一面很好的镜子。在它的身上,我们依旧可以看到它获得成功的要素,也能观察到让它最终在经济上陷入泥潭的“命门”。

中国向日本学习的历史,起码可以追溯到100多年前。1877年—1882年期间,担任清政府首任驻日参赞的黄遵宪,凭借在日工作期间的观察和了解,写下了《日本国志》一书。在《日本国志》中,黄遵宪通过天文地理、政法礼俗、工商文教、物产工艺等诸多方面,介绍了明治维新后的日本。可以说,黄遵宪是近代向国人系统介绍明治维新后的日本社会制度的第一人。

从此以后,尽管中日两国关系充满了冲突和纠结,但中国人却自始至终将日本认作为先进国家中的模范,希望学习它的成功之道。这不仅是因为,日本在现代化进程中取得的巨大成就,更在于日本是唯一一个跻身发达国家之列的非西方国家。

不过,进入21世纪后,随着日本经济发展速度的放缓,中国却在经济领域取得全球瞩目的成就。于是,中国人曾经的那股向日本学习的风气,便开始出现了某种微妙的变化。有的国人认为,日本人表面礼貌却难以掩盖对中国的敌视,因此应对其予以警惕;有的国人则认为,日本早已陷于政治和经济问题中无法自拔,已没有资格再作为中国人的榜样。相比之下,那些认为应当继续向日本学习的中国人则少之又少。

那么,对于今天的中国来说,是否真的不需要再向日本学习了?亦或是,作为一个经济指标上迟滞的日本国仍有诸多方面,值得成为中国转型的榜样?

事实上,早在30多年前,有个美国学者曾提过类似的问题。他就是哈佛大学费正清东亚研究中心前主任、著名的东亚研究专家傅高义。

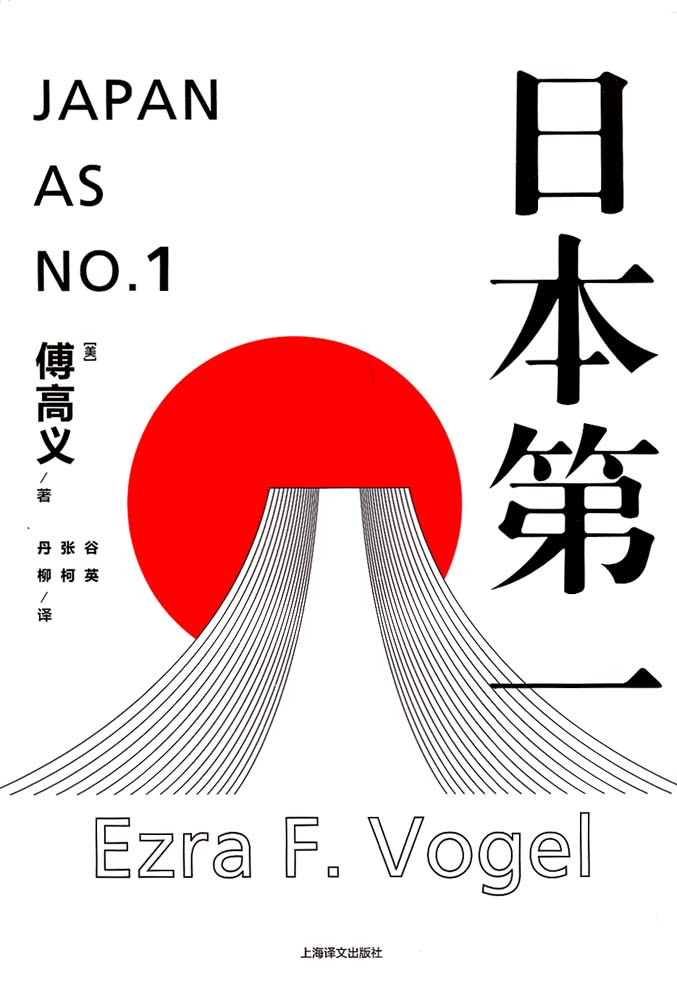

上世纪60年代,傅高义在日本居住了两年。未曾想,这两年的旅居生涯竟然让之前对日本“一无所知”的傅高义,一下子对这个国家产生了强烈的兴趣。“日本这个国家使我大感兴趣,超出我要搞的社会学概论范围”,傅高义后来回想起那段经历时如此说道。正是凭借着这种好奇心,后来傅高义不仅对日本的中产阶级进行了专题研究,更是在1979年出版了一部全面描写日本社会的著作《日本第一》。

同鲁思·本尼迪克特、拉夫卡迪奥·赫恩(小泉八云)这些西方学者不同,傅高义对日本的兴趣并不在于它悠久而奇特的文化,而在于作为一个“二战”中遭受重创的战败国、二战后美国军队的占领地,日本却能在战后迅速崛起,取得了许多西方国家都无法实现的发展奇迹。而且,傅高义还观察到,“这个国家固然资源贫乏,但在处理一个后工业化社会所面临的基本问题上,却是出类拔萃的。”正是在这个意义上,傅高义认为,在世界上“日本是名列第一”。

许多学者喜欢将日本的成功,归咎于日本民族的传统之上。他们认为,日本人之所以常常能表现出社会发展的奇迹,就在于其独特的民族精神和民族传统。鲁思·本尼迪克特在《菊与刀》里就写道,日本能轻易地“从一个极端转为另一个极端”;并且日本人对领导、父母和君主(统治者)的“忠”、“孝”是完全无条件的。正是这样极端的个性和传统,使得日本人能为了实现自己的目标而迅速调整自己的政策。

我们不能武断地评判鲁思的观点是没有根据的,但这种观察起码是浮于表面的。如果说日本在战后能够迅速摆脱战争阴影,并抛弃民族自尊心而忍受美国人的占领,将自己的发展中心完全转向经济建设,还算是与日本民族的传统性格有关的话;那么日本在此后的20年里持续维持着高速增长,就不能仅仅用文化因素来解释了。

傅高义写作《日本第一》的时候,日本已经是世界第二大经济强国,且对西方主导的全球经济秩序产生了强烈的冲击。到七十年代后半期,日本的国民生产总值是英、法两大老牌强国的总和,是美国的一半;钢铁产量与美国旗鼓相当,但钢铁业的生产效率比美国更高、更现代化;另外,在造船、汽车、机械制造等多个领域,日本也占据绝对的优势。在这样的优势下,美国对日贸易逆差逐渐加大。著名智库波士顿咨询在分析日本的这种冲击时指出,日美贸易不平衡的主要原因,并不在于日本的贸易保护措施,而在于美国商品的竞争力不如日本的商品。

所以,傅高义才会指出,“我不得不相信,日本人之所以成功,并非来自所谓传统的国民性、古已有之的美德,而是来自日本独特的组织能力、措施和精心计划”。而日本在这方面所呈现出的成就,正是值得包括美国在内的所有国家,学习的重要内容。

|