|

“书,我的海洋;书,我的爱人;书,我的财富;书,我们的伙伴;书,我的眼睛;书,我的回忆;书,也是生活。”这是央视一则倡导读书的公益广告词。值此六一儿童节之际,我们倡导全民阅读,尤为重要的是,这项工作需要从娃娃抓起。本期,我们与著名作家叶永烈畅谈儿童文学,推荐经典阅读的作品。同时,分幼儿篇、少年篇、亲子篇,推荐给大小读者属于自己的优秀图书。 “书,我的海洋;书,我的爱人;书,我的财富;书,我们的伙伴;书,我的眼睛;书,我的回忆;书,也是生活。”这是央视一则倡导读书的公益广告词。值此六一儿童节之际,我们倡导全民阅读,尤为重要的是,这项工作需要从娃娃抓起。本期,我们与著名作家叶永烈畅谈儿童文学,推荐经典阅读的作品。同时,分幼儿篇、少年篇、亲子篇,推荐给大小读者属于自己的优秀图书。

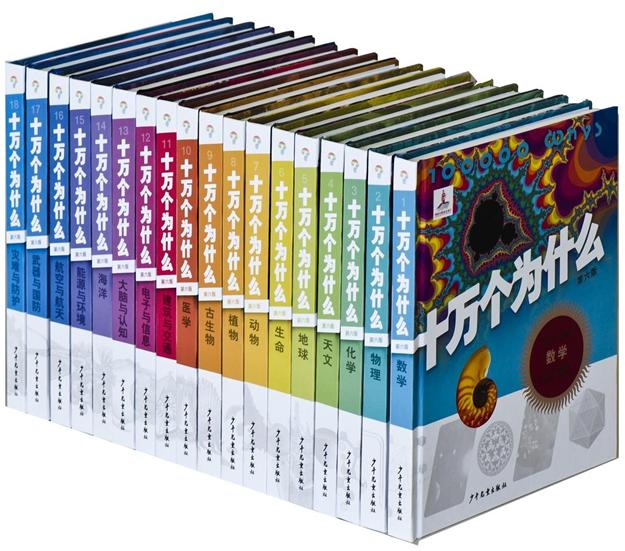

著名作家叶永烈21岁时就成为《十万个为什么》最年轻的主要作者,几十年过去了,这部书已经出到了第6版。日前,当记者电话采访叶永烈,请他在六一儿童节之际向小读者们推荐图书时,他首推的依然是这本书,并强调一定要选少年儿童出版社的版本。

想吸引小读者作家就一定要动脑筋

记者:你长于科普类文学作品的创作,所著的《小灵通漫游未来》发行量至今仍雄踞中国科幻小说第一名,是否说明这方面的儿童文学作家后继无人?

叶永烈:我倒是不认为后继无人,据我了解杨红樱等作家还在写作。当然,当下的儿童文学作家不少,但是出类拔萃的并不多。说到《小灵通漫游未来》,这与当时的历史背景有关,我是1961年写成此书的,如果当时出版,可能就被淹没在浩瀚书海中了。这本书在1978年出版,此时这类图书比较稀缺,故而才得到关注。

记者:当下国内儿童文学作家创作的儿童读物,尤其是科普类的图书优秀的并不多,你认为问题的症结在哪里?

叶永烈:每年的书博会我都会参加,也会关注儿童读物。我发现其中东拼西凑的内容比较多,尤其是儿童的科普读物原创不足,多是资料拼凑。诸如“科学家故事”这样的书比较多,他们大多按照资料将世界奇闻和星球知识等内容拼接在一起,而非写童话故事,故而质量低,吸引不了小读者。因为书中的原创内容少,所以,这类书的生命力不会很强。我们要问,为什么现在长篇的原创童话书不多?我看,根本原因在于很多儿童文学作家急功近利,因此,采取了这种比较容易的拼凑方式。

记者:你认为我们应该向西方学习儿童文学写作的哪些地方?

叶永烈:正所谓外行看热闹,内行看门道,我们的儿童文学作家应该仔细研究西方儿童文学作品是如何写作的。近年来,很多出版社从西方引进了很多优秀的文学作品,他们也会找我为这些书写序。读过这些西方的儿童文学作品,我认为其优秀的原因有两方面。一是他们采用第一手资料。比如,《我的野生动物朋友》一书,发行量很大。该书的作者是一个父亲,也是一位野生动物专家、摄影家。他带着女儿与野生动物生活在一起,书中的照片都是作者拍摄的珍贵照片,而故事的始终由这个小女孩贯穿其中,受到了很多小学生的喜爱。二是用自己的语言构思写作。有位父亲在出差时,每天通过电话给孩子讲一个故事,后来他将这些故事集合起来,成为一本童话书《电话里的故事》。这本书从父亲的角度写,很有亲和力,因此就赋予了童话书极强的生命力。所以,如果想吸引小读者,身为作家就一定要动脑筋。

阅读习惯的培养比读多少书重要

记者:在引导孩子喜爱读书方面,你可否介绍一些小诀窍?

叶永烈:其实引导孩子喜爱读书没有什么诀窍,我只能说,阅读习惯的培养比读多少书重要。在小的时候,家长就要让孩子知道书是有趣的,他不知道的事、世界各国的奇闻、星球天体的奥秘,这些东西都可以在书里找到,让孩子明白书是无声的老师。我的建议是,一方面让孩子多读名著,毕竟名著是经过大量时间考验后的精品;另一方面是看看孩子喜欢什么就让他多读这方面的书。

记者:有的孩子自小读书很多,到上小学时不论说话还是写作文都有超乎同龄孩子的成熟语言,有隐忧存在其中吗?

叶永烈:我认为孩子多多使用文学的语言,没什么不好。文学作品对孩子的影响是潜移默化的,与其学习写作文,不如多读名著。在读书的过程中,有的孩子善于使用成语,用文学的语言写景状物,书面表达能力增强,这是好事。

记者:电子产品的兴盛,不但夺走了成人的目光,也深深地吸引了儿童。在这场争夺战中,你认为书籍能够战胜电子产品的诱惑力?

叶永烈:现在有些新名词,叫做“低头族”、“屏奴”。手机的功能变得强大,可以看电视、玩游戏,这无可非议。与此同时,很多书是有电子版的,iPad中也有带图画的书,有插画的功能。因为有了这些电子媒介,电子版的《十万个为什么》变得比纸质版更有趣,从这个角度看,只要我们不是把时间都用在游戏上,电子图书也是值得鼓励的。

|