|

19世纪以前,中国史学领先西方史学,为彰明较著之事实。中国自远古时代起,设立及时记载天下事之史官,数千年不绝,世界万国,无此制度;中国史官记事,至魏晋以后,兼及修史,浩瀚史料,编纂成籍,中国翔实之正史,遂破世界史学之纪录;中国史学,特色为精细、详赡、博大,与西方史学比较之后,益见凸显;人类之文明史,亦待中国史学理论之发挥而创写。凡此,皆中国史学之世界价值,极值珍视。 19世纪以前,中国史学领先西方史学,为彰明较著之事实。中国自远古时代起,设立及时记载天下事之史官,数千年不绝,世界万国,无此制度;中国史官记事,至魏晋以后,兼及修史,浩瀚史料,编纂成籍,中国翔实之正史,遂破世界史学之纪录;中国史学,特色为精细、详赡、博大,与西方史学比较之后,益见凸显;人类之文明史,亦待中国史学理论之发挥而创写。凡此,皆中国史学之世界价值,极值珍视。

19世纪以后,西方史学进入黄金时期(the golden age ofhistoriography)。历史所涉及之范围,已扩展至社会、经济、心理与文化。史学家已不再只写王朝、战争、条约与宗教。出色之大史学家如兰克(Leopold von Ranke,1795—1886)、麦考莱(Lord Macaulay,1800—1859)、米其勒(Jules Michelet,1798—1874)、柏克曼(Francis.Parkman,1823—1893)、孟荪(Theodor von Mommsen,1817—1903)等,不再是记录者(chroniclers)、编年者(genealogists)与说故事者(stoiy-tellers)。所写成之新史,触及人类经验之多样性与复杂性。环顾寰宇,未有类此崭新之历史。加以竞新斗奇之史学方法,亦于此时出现。尼博儿(Barthold Georg Niebuhr,1776—1831)、兰克所创以语言文字批评史料之方法,掀起史学革命,量化方法、心理分析方法以及社会科学方法,随之群出并作,如飙风骤起,西方史学,于是风靡天下,举世史学,皆俯首于其下,未有能与相颉颃者。

19世纪以后,西方史学极盛,中国史学则趋于衰微,博洽精醇之历史巨著不再现。寝假至西方史学东来,攻击与贬抑中国史学之声浪四起。两千余年之中国史学,于是遭遇空前未有之大变局。史学存亡,决于旦夕,有识之士,如梁启超、张荫麟、陈寅恪之议论,遂为中国新史学之指南,有待发挥而评论焉。

梁启超为晚清言论界之骄子,学术界与政治界最活跃之人物。深爱中国史学,亦猛烈攻击中国史学。“知有朝廷而不知有国家”,“知有个人而不知有群体”,“知有陈迹而不知有今务”,“知有事实而不知有理想”,为其对中国史学之无情攻击。所著《中国历史研究法》,辗转接受德、法班汉穆(Ernest Bernheim,1854—1937)、朗格诺瓦(Charles V. Langlois,1863—1929)与瑟诺博司(CharlesSeignobos,1854—1942)之史学方法,而以优美明快之文笔畅述。谓史料为“过去人类思想行事所留之痕迹”,“为史之组织细胞,史料不具或不确,则无复史之可言”;分史料为“直接的史料与间接的史料”,“文字的史料”与“在文字记录以外”之史料;论及史迹之论次,画出“史迹集团”,以为研究范围。此皆石破天惊之史学见解,梁氏果能如此自创耶?稽之班汉穆、朗格诺瓦与瑟诺博司三氏之说,梁氏之新说,泰半非出之于个人。惟梁氏以宽阔之胸襟,于所热爱之中国史学之外,广纳异趣之西方史学,此为大史家之风范,亦输入西方史学之第一功臣也。

张荫麟幼承父教,熟读经史古文辞。1929年以公费赴美留学,攻读哲学与社会学。回国后任教清华大学,专治史学,着手撰写《中国史纲》一书。以哲学与社会学为基础,以写中国五千年历史者,张氏似为第一人。彼于《中国史纲·初版自序》提出其所悬鹄的云:

(1)融会前人研究结果和作者玩索所得,以说故事的方式出之,不参入考证,不引用或采用前人叙述的成文,即原始文献的载录,亦力求节省;

(2)选择少数的节目为主题,给每一所选的节目以相当透彻的叙述,这些节目以外的大事,概略地涉及以为背景;

(3)社会的变迁,思想的贡献,和若干重大人物的性格,兼容并详。

自此可见张氏史学之精湛,及其所受西方史学写史方式之影响。以致其书最为近人所盛赞者,为其融化原始史料,以近代新文体写出,而优美委婉。此为新中国通史成功之条件之一。惜张氏多病,英年早逝,其书仅写至东汉初年,令人扼腕!

以《中国史纲》与其所引用之原文相比较,其新写者,文字与意境皆不能企及于原文。此为此类新史之致命创伤。英年史学家之成就,古今中外,皆有限制,此为莫可如何者也。

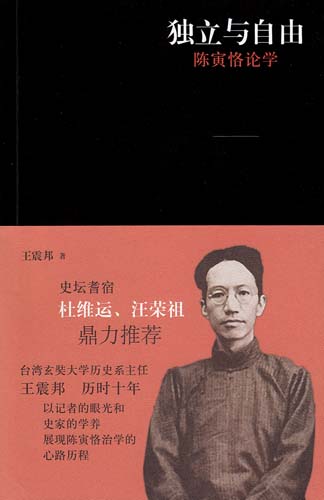

陈寅恪出身名门,家学渊源,国学基础深厚。1909年至1925年十余年间,游学欧美,厕身美国哈佛大学、法国巴黎大学与德国柏林大学,研究不辍。其研究以语言文字为重点,借以研究历史。据云彼能运用十余种以上之外国语言文字,此为前无古人者。如此治史,显系受当时德国极为盛行之兰克语文考证学派(即为以语言文字批评史料之学派)之影响。陈氏归国后,讲学清华大学,将所吸收之西方史学,与中国乾嘉时代之历史考证学相融合,于是其新史学出。所著《隋唐制度渊源略论稿》、《唐代政治史述论稿》,为代表性之作品。其论及政治制度与社会习俗,明显受西方之影响。然不露模仿痕迹,自然呈现,此为真能贯通中西史学者。“寅恪生平好为不古不今之学,思想囿于咸丰同治之世,议论近乎湘乡南皮之间。”盖为陈氏真切之自述。兼重中学与西学,中学为体,西学为用,陈氏治学之基本态度如此。

陈氏中年以后,双目失明,仍继续著述。又身处惊涛骇浪之中,而卓然独立,不失操守。较之冯友兰之辈,宁能同日而语耶?

|