|

苏立文1940年第一次来到中国,2013年临终前的最后一次远行也是到中国,他与中国和中国艺术的缘分超过70年,持续了大半生。 苏立文1940年第一次来到中国,2013年临终前的最后一次远行也是到中国,他与中国和中国艺术的缘分超过70年,持续了大半生。

苏立文来上海书展那几天,恰好是今夏最热的天气,但他因为怕感冒,全程穿着西装。除了这一点,他完全不像个将近百岁的老人。

书展的活动安排得很密集,所有人都怕他疲劳,动不动让他休息,他从来不肯答应。8月16日的讲座结束之后,紧接着是媒体群访,工作人员问他喝不喝下午茶,他说要卡布其诺和芝士蛋糕—在中国人看来,似乎全都是这个年纪的人不该吃的。东西送来之后,苏立文迫不及待用手抓起蛋糕就咬,吃得七零八落的,连声称赞味道不错,直到大家提醒他叉子就在盒子里。

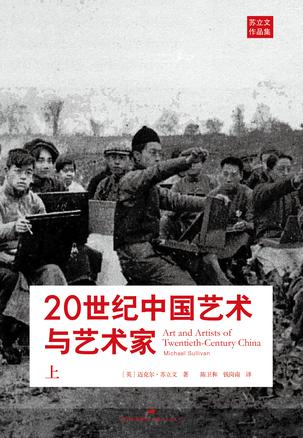

今年上半年,苏立文60多万字、上下两册的著作《20世纪中国艺术与艺术家》中文版仍在校对阶段时,他就答应在英国的住所接受《外滩画报》专访。结果阴差阳错,反而是他因为上海书展而先来了中国。为了给即将到来的采访做侧记,我跟着讲座主办方世纪文景与苏立文一起吃了晚餐。席间他不停地提出有关中国的问题,反复要求在座所有人给他的书提意见,如他的助手赵潇所说,老先生的工作热情实在太高了。我向他确认采访的时间,他也爽快得很:“我马上要去香港和台湾见朋友,8月底回到英国,你们可以随时找我。”那顿饭吃了差不多两个小时,气氛很热烈,苏立文喝着红酒,一直侃侃而谈。

最后他似乎终于有些累了,就像一个普通的老人累了那样,内眼角渗出了粘稠的液体。但他自己并没有意识到,只拿餐布擦了擦嘴,站起来向大家举杯:“现在我可以说感谢了,我之前没有说,我告诉你们为什么,六七十年前我在成都赴宴,主人讲完了开场白以后,我站起来说谢谢,所有人都惊讶地看着我,以为我是要结束这场宴席!”大家都笑了,觉得借这个笑话来散场正合适,全没想到这是真正的散场。

也许是由于从没有过和一个刚刚打完交道的人阴阳两隔的经历,听到苏立文去世的消息,当天夜里我睡得很不安稳。半梦半醒间不断看见他眼角还没擦干净的样子,想起他说自己在牛津大学有一个姓方的上海女学生,那次本想在上海见见她,却找不到她的联系方式了。也不知道最后见到没有。

1

73年前,1940年,苏立文首次来到中国。那时候他才20出头,刚刚完成剑桥大学建筑学的本科学位,除了在1935年伦敦皇家艺术学院举办的中国大展上看到了一些来自故宫的国玺和瓷器,几乎没有接触过中国艺术。他当时是国际红十字会的志愿者,来支援中国抗战,负责从贵阳开卡车把药品运到重庆,也无心过问本职以外的事情。

1942年,苏立文从贵阳到了成都,工作单位也从红十字会转到了成都华西协和大学博物馆。他之所以得到这份工作,是因为同在红十字会工作的年轻细菌学家、后来成为他太太的厦门人吴环。当时,一位在燕京大学和哈佛大学接受过训练的考古学家、正在主持博物馆工作的郑德坤给吴环写了一封信,说自己想寻找一位懂得英文的助手,问她是否感兴趣。她不感兴趣,于是把信转给了苏立文。苏立文赶到成都,成了博物馆馆员,同时也做些教学工作,从此和中国艺术与中国文化结下了不解之缘;吴环也来到了成都,到西北防疫署工作。几个月之后他们就结婚了。不久前还表示对博物馆工作不感兴趣的她,后来为苏立文的研究放弃了自己在科学界大有可为的事业,一生协助丈夫在艺术史领域的工作。两人认识之前,吴环已在重庆结识了徐悲鸿,吕斯百还送给她一幅自己画的大轰炸后重庆废墟的速写,苏立文在很多场合都提到过这个细节,也许他认为这是他们后半生的某种预示。

在成都,苏立文和吴环认识了许多从其他城市迁徙来的艺术家,包括庞熏和他的妻子丘,以及吴作人、张安治、丁聪、郁风、关山月、刘开渠等,他们和其中一些人成了好朋友,庞熏就是他一生的挚友之一,为他日后对20世纪中国艺术的研究提供了极大的帮助。他与中国艺术家的私交,也使他的写作不但跳脱了仅从文献出发的局限,而且在严肃的艺术分析中,夹杂了大量有趣的故事。对其中一些人,他至今念念不忘。比如苏州画家颜文。“他早年的小油画,在巴黎以及刚从巴黎回来之后画的那些,太棒了!后来的一些也不赖。我一直很想要他的小油画,但没有得到过,市场上也没有。”苏立文与颜文的交情不错,当他听说作家靳以的女儿章小东曾和他是邻居,并且写过一个画家在“文革”中的故事时,显得很有兴趣。那是个典型的“文革”故事:颜文被要求在墙上写“毛主席万寿无疆”7个大字,当他写到“毛主席万寿无”时,觉得饿了,便去吃饭,结果被红卫兵发现,不免又遭一轮批判。“噢,当然。”苏立文听完后说。当他又了解到颜文后来不得不画了一些政治题材的画时,补充了一句:“我真为他遗憾。”闲聊中,他还回忆起张大千:“张大千是个好朋友,尤其是我太太的好朋友。有一次我去台北见张大千,我太太不在,他看我太太没来,就不和我说话。他的性格很有趣。”

|