|

[ 十八年后,回忆那个阴天,冥冥中似有定数:我的父亲变得越来越赫尔曼,而我不得不选择异于弗兰兹的心态去承受 ] [ 十八年后,回忆那个阴天,冥冥中似有定数:我的父亲变得越来越赫尔曼,而我不得不选择异于弗兰兹的心态去承受 ]

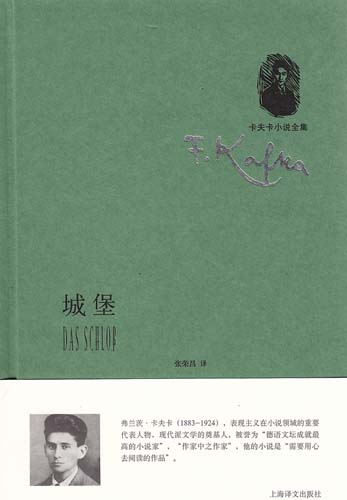

中学我住读,学校位于上海市区地图西南角外更西南的某一点。那时地铁一号线运营不久,我换公交车的徐家汇站还有上海译文出版社的门市柜台。在那里,我买了第一本弗兰兹·卡夫卡的作品:《城堡》(Das Schloβ)。

我已不记得买回去那天,路上是否翻过这本书。但时至今日,独自搭乘地铁,在远比当年不知拥挤多少倍的车厢里,转头茫然望向列车行驶方向的深处,偶尔会浮现出《城堡》封面的那张脸,卡夫卡瞪大眼睛的脸。我会遐想,列车是不是正带我进入那座城堡,带到卡夫卡心中那威权无上却又捉摸不定的神,或者父亲面前,或者,把我半路扔下,雪夜里,马车边,几声寒鸦,我抬头一看,不见了若隐若现的城堡,徒剩一块标牌:“劳动带来自由”(Arbeit macht frei)。

我倒记得,买回《城堡》的那个周末,躺在床上读译者序,读卡氏苦逼的生平。那是个阴天,我想象着父亲赫尔曼到底有多严厉,又好奇怎会有卡夫卡如此窝囊的儿子。十八年后,回忆那个阴天,冥冥中似有定数:我的父亲变得越来越赫尔曼,而我不得不选择异于弗兰兹的心态去承受。

卡夫卡诞生后的第130年,魔都的地铁飞快地开着,车厢里,我已不再读他的作品。亚马逊和书城,《城堡》还在卖,却再也看不到那样令我着迷的封面。

另一方面,随着我涉世越深,越能轻易地代入K这个无名的名角,越能时时处处发现城堡就耸立在触手可及的远方。什么是城堡?《城堡》究竟想交待什么?卡夫卡没写完,虽然文学史家告诉我们,资料显示,他死前打算让K死在城堡外的村子里,还要在K弥留之际,由城堡当局派发通知,正式照会他“居住此地实属于法无据,然斟酌情势,亦未不可,故特准其人劳作居住于此”,算是安魂曲的休止符。一个本可以成为理想主义殉道者的土地测量师,就这样永远被锁(Schloβ兼有“锁”之义)在城堡之外,踟蹰徘徊,耗尽生命寸寸微光,来丈量这片死样怪气的土地。

官僚主义害死人!很多人读后,认为《城堡》是卡夫卡对当时官僚主义的控诉。控诉是不错,但只停留在此,未免轻量低估卡氏文心。也有说“当代但丁”这部未竟巨著,是神学的诠释。K想方设法进入城堡,象征着人类获得灵魂救赎的渴望。我又不禁要问,这样说来,城堡就是神居住的天堂,而文本散淡勾勒出这位堡主的轮廓,很可爱,很可敬吗?或者像《旧约》的耶和华,很可怖,很可畏吗?都不是。克拉默,堡主的代理人,其形象之冰冷,岂能承受赛拉夫(seraph)赤焰熊熊?

当人类被神抛弃,一切希望随之泯灭。我们带着绝望走进现代社会,以人类的理性为重建希望的基石,构造出日益庞大的组织体系,引为骄傲的资本,妄图取代神的指津。与此同时,个体的人,越来越孤独、无助、苦痛、彷徨。这是十八年后,我对《城堡》的理解。

说到“孤独彷徨”,也是这个奥匈帝国巨蟹男一生内心的写照,即便未婚到死的他,从不缺红袖添香,遗体入土都有情人哭着闹着要陪葬。对现代中国社会里的多数人,这顶四个字的帽子,大概也是一扣一个准吧,而周遭浮世浑浊,早已喧嚣热闹得如猛虎出笼。

前几天,坐二号线去南京西路和朋友吃饭,路过梅龙镇广场。等着办某国签证的人群,排成一条懒洋洋的龙,哭之笑之,尽收眼底。他们身后,美琪大戏院店招那硕大的majestic又似无言笑讽。突然,有个大叔哭着走过,手里捏着一叠文书表格。那一刻,好想塞本《城堡》给他……

卡夫卡对中国也挺有兴趣,给一位——也就是说,一辈子不止一位——未婚妻的情书里,还引用过德译的随园诗:“寒夜读书忘却眠,锦衾香尽路无言。美人含怒夺灯去,问郎知是几更天。”我特爱最后这句,视作卡夫卡对人类的诘问:数千年文明发展到今天,怪相丛生,在神的安排里,这算是朝着城堡,走到了哪一步呢?

|