|

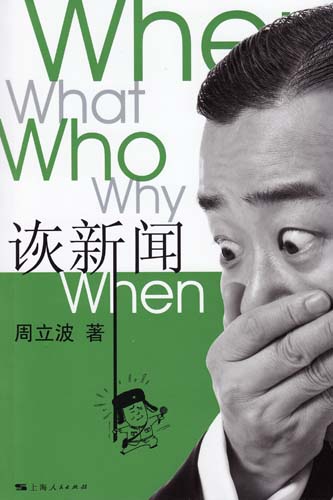

●促成周立波跨越成功的因素固然不少,但其核心的东西是他成功走新闻路线,以他独特的风格开发了的新闻的“剩余价值”,实现了对“新闻”的“再生产”。 ●促成周立波跨越成功的因素固然不少,但其核心的东西是他成功走新闻路线,以他独特的风格开发了的新闻的“剩余价值”,实现了对“新闻”的“再生产”。

●这种周立波式的新闻解读模式,具有双重的意义:一是尝试一种新的新闻意义生产方式。这种中国特色的脱口秀,虽然还在浅水区试水,但其意义是不可忽视的。二是对周立波来说,也是一次华丽的转身。

周立波,这位被称为海派清口的创始人,从他的出生地上海发迹,在短短几年间,红遍上海滩,向全国蔓延,其灼热的人气直逼小品王赵本山。他曾自嘲道:他是上海人民的小菜,而赵本山则是全国人民的水饺。意思是说,他乐意偏安江南,不愿北伐,更无意夺取全国战场。我原先一直认为,周立波作为地方滑稽艺术表演者,其影响口径是有限的,足不出“沪”也是自然的,只能在内河转悠,很难开到公海。他把自己定位在“上海人民的小菜”,不无发嗲矫情的味道,可至少说明,他对自己以及自己所代表的艺术有自知之明。但他后来的“壹周立波秀”,让我们刮目相看。这个在2010年春节期间推出的脱口秀节目,出人意料地成为春节长假档期收视率之冠。这个节目的成功演绎,颠覆了本人将周立波定格在“地方性小菜”的偏见。没想到,周立波居然可以走得这么远,从玩海派清口,玩到颇为西化的脱口秀。如此跨度的舞台远征,令人惊奇。这是他不同于赵本山的地方。赵本山不管做什么,都离不开“二人转”这个“炕头”。他不论是玩小品、电影还是足球,你都觉得他在一本正经地娱乐。而周立波表面上看,只是在表演滑稽戏,嘻嘻哈哈、皮里阳秋,但观众分明不觉得他是在娱乐,至少不仅仅是娱乐。即便你被他笑翻了,也不全因为是他的滑稽引发的,因为还有滑稽背后的东西。也就是说,周立波不同于赵本山的,在于其娱乐背后的非娱乐因素。娱乐背后的东西成就了周立波的厚度和深度。

周立波玩起脱口秀,了解周立波,同时了解中国的人,也许要为他捏把汗。脱口秀在西方国家,以口无遮拦、杀伤性、直切现实焦点话题为特征,张扬言辞个性,突出话语的锐力和魅力,喜欢充当西方公共生活的直接评价者和干预者。脱口秀是一个高难度的活计,即便在西方那样表达口径相当宽松的环境中,脱口秀也不是一般人轻易玩得转的。那些口上风光无限的脱口秀明星,其背后的艰辛是少有人体会到的。周立波这位以“上海人民的小菜”自谦的清口艺人,在其艺术巅峰期,突然峰回路转,逆水行舟,在中国玩起“壹周立波秀”,这种自我革命的勇气诚是可嘉。当然,他也获得了意想不到的成功。促成周立波跨越成功的因素固然不少,但其核心的东西是他成功走新闻路线,以他独特的风格开发了的新闻的“剩余价值”,实现了对“新闻”的“再生产”。那些流行于寻常陌巷的新闻话题经由周立波之口,就被赋予了新的味道。在“壹周立波秀”中,大“秀”他的“诙新闻”。这种别具风采的周氏新闻话语,经过电视媒介的传播,达到了其原先清口艺术不能达致的效果。“壹周立波秀”走新闻路线,并不以发布原创新闻为核心目标,而是通过对新闻进行二度开发赋予新闻新的价值,这种看似炒冷饭的策略,恰恰证明了周立波的聪明之处。发现、传播新闻不是周立波的本意,发掘新闻背后的意义,赋予新闻以新的价值,这才是周立波的用意所在,也是“壹周立波秀”的意义所在。当下社会盛产新闻,各类媒体都在各显神通,对新闻进行周而复始的“扫荡”,形成新闻的“非理性繁荣”,身处新闻的汪洋大海中,人们对新闻很容易产生审美(乃至审丑)疲劳。在我们眼前,整天充斥着大量廉价、粗糙的新闻,而真正有价值、有深度、直指社会神经的新闻却很少;对新闻的简单、表象化的呈现甚多,而对新闻的解读却稀少。“壹周立波秀”走新闻路线,并没有被新闻的时风所裹挟,而是在新闻解读薄弱的地方下手,专注新闻背后意义的解读,以麻辣的方式,亦正亦邪,亦庄亦谐,对新闻进行“再生产”,发掘、深化新闻的意义,赋予新闻的韵味。

周立波所关注的新闻话题多是当下社会的热点话题。诸如,唐骏学历造假、三聚氰胺、“钓鱼”执法、“躲猫猫”、蚁族、莲花河畔倒楼案、“富二代”、重庆打黑、春运、山寨、被就业、楼市、中国足球、哥本哈根会议、迪拜危机、“打酱油”等等。这些话题都曾是社会热议的话题。找对话题是成功的一半。对这些话题进行二度开发,挖掘更深的意义,是“壹周立波秀”成功的关键。以上话题之所以还有再开发的价值,有一个重要原因是:新闻业界在新闻上的努力还没有让人们感到尽兴、满足。周立波在新闻业界歇息的地方进行深度作业,用他的智慧与幽默把新闻的温吞水烧开。

|