|

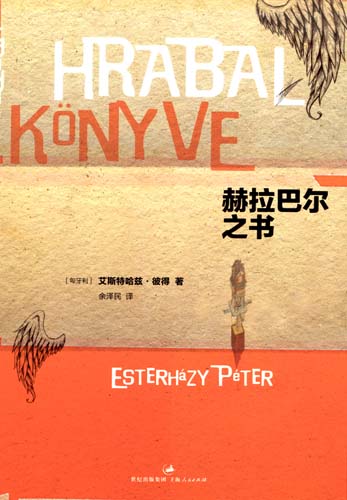

某种程度讲,匈牙利作家艾斯特哈兹·彼得的《赫拉巴尔之书》也就是美国艺术家安迪·沃霍尔的《布里洛盒子》。 某种程度讲,匈牙利作家艾斯特哈兹·彼得的《赫拉巴尔之书》也就是美国艺术家安迪·沃霍尔的《布里洛盒子》。

安迪·沃霍尔(Andy Warhol)是已逝的美国艺术家,上世纪80年代来过中国,对现代艺术影响甚巨,艺术圈没有不熟悉他作品的,比如重复排列的玛丽莲·梦露,包括梦露的性感嘴唇,还有最著名的100个汤罐,192张1元的美钞,可口可乐瓶……许多最普通的日常生活用品都曾进入过他的绘画,包括商业肥皂包装盒,成就了他1964年的作品《布里洛盒子》(Brillo Boxes)。

《赫拉巴尔之书》的故事情节非常简单:一个作家,正在写关于赫拉巴尔的书,这个作家或许就是艾斯特哈兹·彼得本人,“他”让自己的妻子成了“文学寡妇”。所有的知识分子都有这个怪毛病,我们可以称作“神圣的隔断”,为了书写,安静,为了脱俗,为了精神层面,为了“巨大的混乱”——小说中的“内在秩序”,也为了永恒,于是乎,妻子们便成了某种附属物,这就是“文学寡妇”的含义,而两人——当然是从不同角度——又都想从他们所崇拜的“赫拉巴尔”那里获得现实的解释。

但“赫拉巴尔”某种角度讲,和他的描述一样,却是他们的一种生活方式,是看不见的,就像我们旁若无人地大谈卡夫卡,而我们恰恰就正好置身卡夫卡所描述的社群关系中。这样的三角关系,用小说中的话说,就是“一个由三角形构成的三角形——在凡俗世界里——180度”,正好置于“着魔”的氛围中。

现实中,还有更多人“邪了”,在思维上仍然坚持帕斯卡尔“河那边”的习惯,自己站在河这边,对立物或臧否之物在那边,殊不知,芦苇掩映之处的河湾却连接两者,这就形成了“着魔”的空间环境。

继续往下读,小说中的丈夫正在写关于赫拉巴尔的书,而怀孕的妻子则悄悄爱上了赫拉巴尔,但都不会有什么结果,因为“写什么”作为本体之论,摆在了他面前,成为问题,真正的作家(“有头脑的那部分人”)都有这样的问题(当代那些昂首阔步的小说家除外),而且,进展艰难,跟生活一样,跟政体还不知道是个什么玩意儿一样。至于安娜的爱,“既不忠诚,也不强烈,更不过分”,所以,跟她丈夫的写作一样,也不会有什么结果,两者几乎是殊途同归。所以,才站在了同一条地平线上。

艾斯特哈兹·彼得的小说寻找一种平衡感,所以,它的小说,跟安迪·沃霍尔的《布里洛盒子》一样,和几乎所有的后现代艺术品一样,关注表层,甚至有意营造此表层——也就是理论家们所谓的“无深度性”,一反精英们那种理解难度,或许应该说是直截了当,让过去少数人喜欢炫耀的“意义”,转而为人人都能理解的东西,而且,耳熟能详。他的上帝,又不是圣奥古斯丁的上帝,应该是神话修辞中的上帝。

这本小说之所以给人十分明显的平面感,主要是作者“有意为之”,在本来就很稀少的情节之中,又安插了大量的趣味命题,脑筋急转弯,诡论等,与《赫拉巴尔之书》的书名吻合。既然是书,就得表露思想,就得提问,就得有一个接一个的思想包袱和解包袱,抽绎出来的有:

上帝的语言是自恋的语言,自恋的语言就是沉默。

脏话就是世界语。

天使学(天使想要证明混乱)

房间里有多少乳房(类似斯芬克斯之谜)?

世界的真相不是文学的真相,但是世界的真理是文学的真理。

与其说是爱国精神,不如说是恐惧哺育了我们的历史。

赫拉巴尔的意思是不是“抓挠”?

上帝创造了爱因斯坦,爱因斯坦则创造了相对论。

……

所以,我们不必把它当小说来读,反而可以当做格言集锦来领悟,当做辩论或对话来倾听——小说最后有段上帝和赫拉巴尔的对话,借用了卡夫卡和他情人的书信对话,就是作者精心编织的陷阱——要把我们拉入一场多声部的对话,迷惘,困惑,也十分自由,什么地方有趣,就从什么地方读起,哪句话有味道或画外音,就把哪句话塞进知识的搜索引擎。巨大的世界风俗画,浓缩在中等规模的小说里,犹如无限空间的永恒寂静打包压进了主人公那套狭小的公寓,我们只能听他们彼此在说什么。难怪作家要那么明显地打开“布里洛”盒子,表明自己的企图:“三流的诱惑不是诱惑。真正的诱惑是一流的。”

记得过去曾有人说过,哲学的一个命题,需要几十个甚至上百个故事来证明它——正像艾斯特哈兹·彼得所言“波兰的故事,斯洛文尼亚的故事,罗马尼亚的故事,鲁塞尼亚的故事……”对比一下,我们会发现,艾斯特哈兹·彼得悄然应验了这种说法,他已出版的中译本小说《一个女人》,里面就讲了97个女人和1个男人(我)的故事。而这本小说,似乎反其道而行之,或许只有一个人,那就是赫拉巴尔,或许赫拉巴尔只有一个命题,那就是写什么?围绕这个故事的却是上百个命题,而每个命题,又带来新的故事和一种无限性。除了彻底思考,我们还能怎样呢?——但也别忘了,昆德拉的另一个命题:人类一思考,上帝就发笑。

|