|

从来,我受男人的影响、启发、提点,或雪中送炭或锦上添花的数量和程度远超过女人,这是个奇怪的现象。大概这讲究一个“磁场”,也讲究一个“因缘”。而且但凡能够保持长期赏心悦目的交往的,必然是上海蓝颜。 从来,我受男人的影响、启发、提点,或雪中送炭或锦上添花的数量和程度远超过女人,这是个奇怪的现象。大概这讲究一个“磁场”,也讲究一个“因缘”。而且但凡能够保持长期赏心悦目的交往的,必然是上海蓝颜。

新书的责编,是其中之一。算起来,我们认识已经有八九年了。那时我在读大二,是个青果子,第一次跑到这家坐落在西区老洋房里的出版社采访,心里紧张得要死,表面上却挣扎着不露声色。接待我的是个温和有礼的白净书生,上海男人,说话缜密得体,衣着整洁洗练,节奏层次都控制到位。不过当我起身告辞时,在他严谨的衬衫领子里,我隐约看到一根造型简约的金项链。

很奇怪,这种向来令我不以为然的饰物戴在他身上非但没有粗俗,反而中和了他的文气,显出洒脱,成为看似密不透风的性格中的某个小破绽。这就是我后来的责编。彼时我便直觉他是这家以严谨而闻名的出版社的一个异类。上海男人即便是异类也是隐性异类,很少会在外表上过于突兀、激烈和符号化。上海主流社会中我从未发现哪个男人把自己打扮成中国版的切格瓦拉,即使他有着极高的才华。

第二天那个出版社的男人请我吃了顿晚饭,喝了点冰啤酒,又把我日记式的涂鸦文字“骗”去给他一睹为快。几天后,他说,青春有一种让社会感动的力量,以至于生活为它所改变。他是打在纸上给我的,几张A4纸,用的是秀隶体。我横看竖看这句话,尽管它的确切指向我至今都没完全弄明白,但仍深感受用。青涩时代,我喜欢一切含蓄的甚至含混的东西。

也许他写这句话时,思绪也是含混的,所以文字里也有着欲说还休的晦涩与牵绊。

那时,他说我的文字一旦累积到一定数量,经他的手,可以出一本好看的文本。

数年后,我们重逢。外表变化不大,心灵却有所沉淀。往事不要再提。两人在“寒舍”喝了一下午伯爵茶水果茶,谋划着出一本新书,就是后来的《上海熟女》。

这早已不是我的第一本书,可我却有着类似于处女作的盼望。在出那本书时,他作为责编付出的心力远胜于我。这是一本构造复杂精美的书,需要既有创意又心细如发的人来把握全局。他有个特点,很能代表上海男人。明明有八九成把握的事,他只说三成,所以在做时,我总是不太自信,然而结果却往往超出预期。出版前我问他,你的预期是什么。责编思索了片刻说,争取重印,我现在只能这么说。结果出版不到一个月就重印了,还销到了港台地区。地域人格真的是值得玩味的东西,如果放在一个北方男人身上,他们通常会很男人地把胸脯拍得铮响,没准一场酒过后就忘,满话说在前面,兑现率却很低。上海男人,黏在前爽在后,平静而务实;北方男人,爽在前黏在后,激情而务虚。

样书出来后,小庆祝一下,责编很低调,被赞美时谦虚几句,被劝酒时喝上几口。只是在旁人不注意时小声问我一句,你还记得吗?当年我说我要为你出本书,现在出来了。

我点点头,举杯跟他的轻碰一下。当然记得。那一刻,我感慨万千。

那些混沌的青春岁月,如果一路上没有遇到那些智慧的、感性的、资深的、强势的上海蓝颜们,指引我开启灵感之门,又将会平添多少磕磕绊绊?杜拉斯有一句话我始终记得,如果你认识当时的我,你会原谅现在的我。

如果没有沦为儿女情长,那么中国北方人的情谊,都习惯于自比管仲和鲍叔牙,境界比较高,善于用情,尽管这情可能只是蹿向高空的焰火。

而上海人却不这样。他们善于用脑、用心,理解彼此其实只是凡俗中的微尘。如何让这微尘在世间留下一些印记和价值,才是更美妙的。责编和我都算有些灵性的人,早已认识到这一点,也就把高山流水收到了肚子里。

看到对方的现状,让自己安心就好。

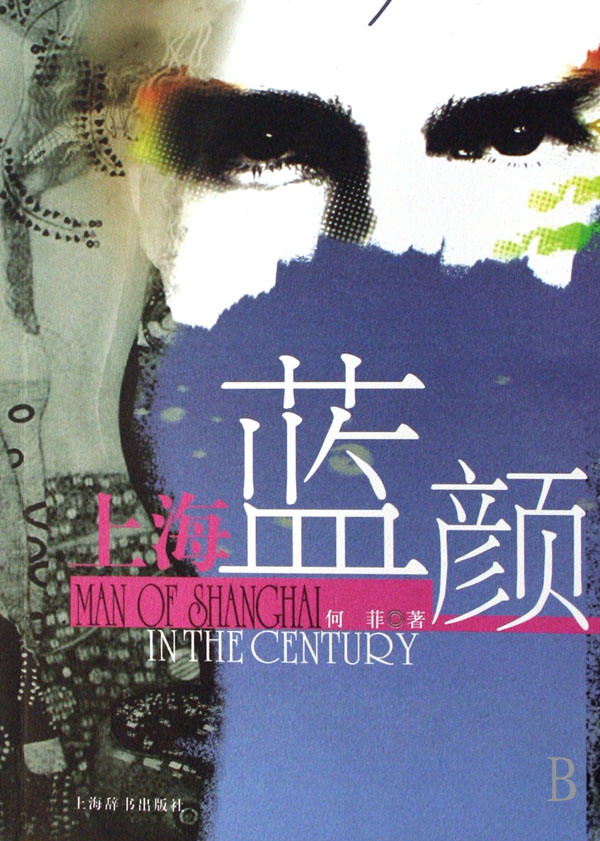

经过了岁月,我虽不敢称上海熟女,却也算“准熟女”吧。一路行来,遭遇了无数上海蓝颜。在与他们的交往中,对于知性男人的所思所想所爱所厌我也有所感知。男人心之所以难懂,因为他们是完全不同于女人的物种,从完全女性的思维角度去思考男人,困惑的总是女人。如果女人能够时常站在较为中性的角度考虑男人的问题,都市男女之间会有更多的和谐与体恤。正基于此,我和责编就有了合作一本《上海蓝颜》的计划。

《上海蓝颜》这本书写得并不轻松,好在过程中我得到不少蓝颜的支持和启发。他们是摄影师张明先生、画家蒋山青先生、传媒人曹健先生、社会学家刘巽达先生、出版商黄振耀先生、投资商张人天先生、老克勒夏镇方先生、社会活动家高明智先生、高明晖先生、台商阙光伦先生、作家曹正文先生、影视监制秦浩先生、律师陈刚先生、国际关系学硕士邵辉先生……他们或理性冷静,或尔雅清狂,对生命都有着深刻的领悟和一套厚实可行的生活哲学。责编更是为我邀请到了作家、《现代家庭》主编马尚龙先生为本书作序,提升了它的文化内涵。作为作者,我觉得与其说这本书最有意思之处是文本,不如说是一种换位思考的思维方式。

|