|

读小说读到某些场面描述,混杂着色香味等细致感觉,不期然会幻想,那究竟是怎样的香气、味道与色彩呢? 读小说读到某些场面描述,混杂着色香味等细致感觉,不期然会幻想,那究竟是怎样的香气、味道与色彩呢?

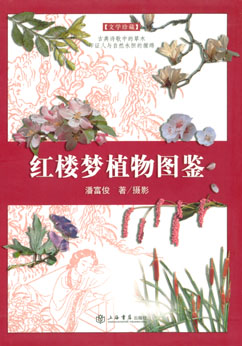

像《红楼梦》充斥大量色彩斑斓而繁复的感官描写,见识不多的凡夫俗子往往不易领受。于是便有大堆书籍为经典解画,比如有一本还未上市却已令人垂注的《红楼梦植物图鉴》,就把书中的花事逐一解说,且配有精美图片,令人好生期待。为的是什么?不过是想亲睹想象中的小说国度,看文字妙笔如何转化俗世物事。当然是文字要美一些,我几乎可以肯定。文字与现实之间来回往返,只说明了曹雪芹的功力有多厉害。

这类可以形象化的物事,如色彩如花卉如服饰,始终有实物可循,要想象是不难。难的是虚无飘渺的、主观的、抽象的感觉,如香气。每人嗅觉有异,说是臭,那是有多臭呢?甲说榴莲之香,乙却闻之作呕。那么,该如何形容榴莲的气味?

最近看英国报章,说伦敦闹市的“水石”书店(Waterstone's)早前办了一个与香气有关的文学宣传活动。且细看,原来是找来香水专家,依照五本小说的场景,调制相应香氛,散溢于书店五层楼。这五本书都是甚为“大路”选择的经典,比如福楼拜的《包法利夫人》、普鲁斯特的《追忆逝水年华》和徐四金的《香水》。

属于普鲁斯特的气味,料与书中提及的玛德莲蛋糕有关。果然,有顾客入场,用力深呼吸,辨认出一股甜美的蛋糕香。令人疑惑的倒是徐四金的《香水》,这本书据闻有电影商买下版权要拍电影,但困难重重,皆因制作人不知如何利用影像再现那飘沁着死亡气息的致命的香。

读者最贪心,既追逐气味,又想捕捉声音。西方出版界爱推有声书,且甚多是由原作者亲自诵读作品,在华文书市却似乎不流行这个。透过声音表述的文字,另有一番意境,我尤爱听作者诵读作品时的停顿、语调而至表情,是的,声音就像人的脸孔那样,也有表情。

有次在都柏林乔伊斯纪念馆听一卷录音带,是乔伊斯诵读他的《芬尼根守灵夜》(Finnegans Wake)其中一段。在空荡荡的大厅里,乔伊斯的声音传来,吓了我一跳,仿佛他突然从坟墓里爬出来跟我说话。

他的英语有着极浓的爱尔兰口音,念r音时舌头转动奇特。听说那时他身体已不好了,可是诵读起来却是中气十足,有力。谁说有口音的英语就是不好?乔伊斯的英语敢情好,但他有的是口音。有时也会好奇,像张爱玲这样的女作家,究竟有着怎样的嗓音呢?可惜她没像乔伊斯那样,留下一卷录音带。(或者有,而我不知道?)我想象她念《倾城之恋》、《半生缘》、《对照记》,应该很好听。

|