|

《人间清白》是上海作家、诗人杨绣丽创作的纪实文学作品,近期由上海人民出版社出版。该书以杨匏安、许白昊、张佐臣、杨培生这4位牺牲于上海龙华的首届中央监察委员会成员的奋斗人生为主线,在血与火的锤炼中,成为引领时代奔跑的新青年。本文评论认为,作品避免了通常的纪实文学容易行走的路子,无论是通篇的把握还是局部的展开,以独特色彩融入了诗的因素,把貌似平常实则惊心动魄的历史事件与时代记忆加以诗化;在四位烈士的初心碧血中,敏锐地开掘了诗意。

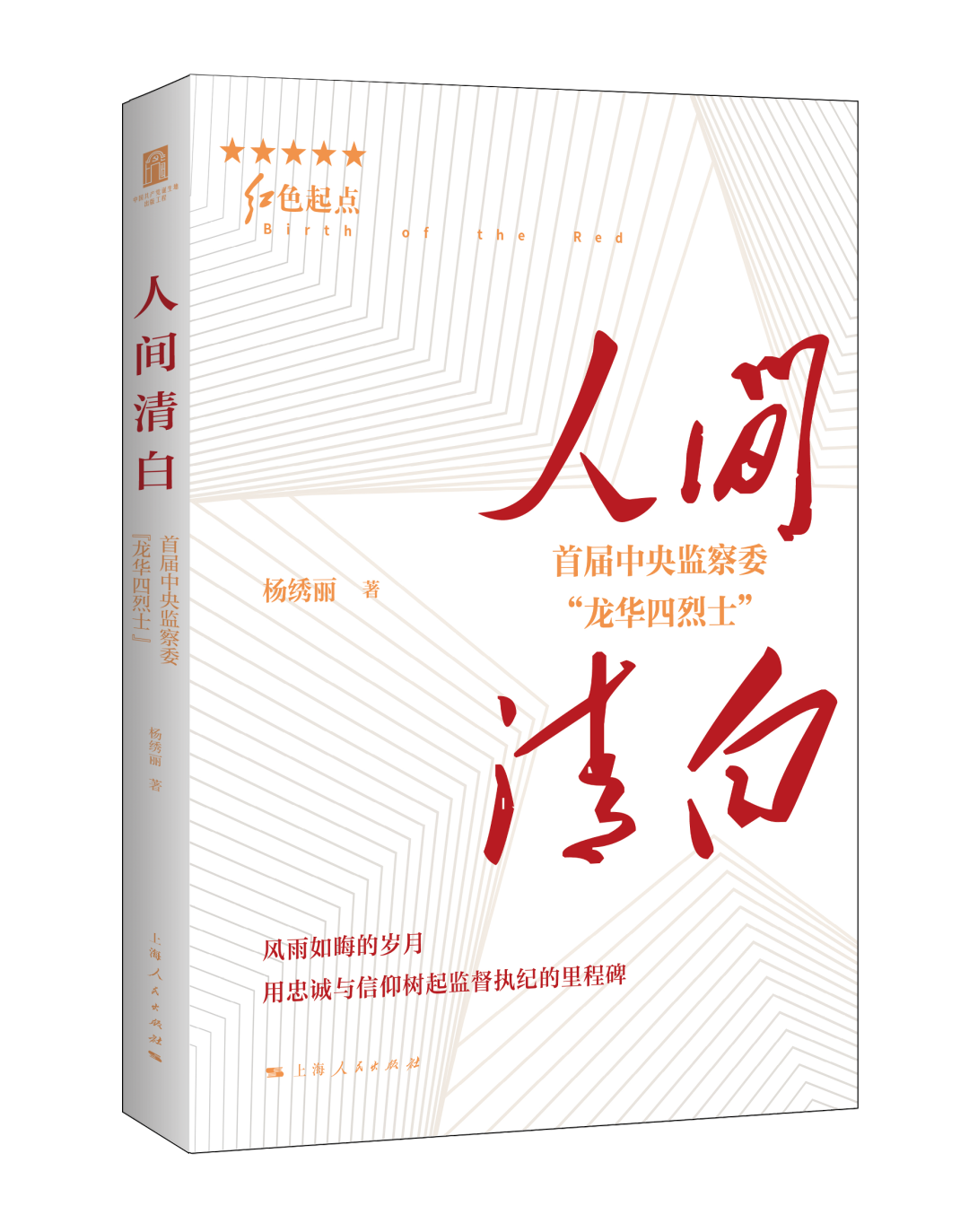

《人间清白——首届中央监察委“龙华四烈士”》

杨绣丽 著

上海人民出版社

文/褚水敖

杨绣丽的新作《人间清白》问世之后,受到了外界超乎寻常的关注。从一般意义上对这部作品的思想内容与艺术形式进行评析,自然有必要。但其实还应该另辟蹊径,把这部作品所具备的独到风格亦即特色加以揭示,这样或可对这部作品作出更为切实的评价,同时对纪实文学创作有所裨益。

《人间清白》的特色是:作品避免了通常的纪实文学容易行走的路子,无论是通篇的把握还是局部的展开,以独特色彩融入了诗的因素,把貌似平常实则惊心动魄的历史事件与时代记忆加以诗化;在四位烈士的初心碧血中,敏锐地开掘了诗意。其中的关键在于,酣畅淋漓而又有节制地把这种诗意体现出来,将作品本来容易导致的文境化为难能可贵的诗境。

作品的序章“剑映赤光”,即和诗情相遇,腾挪的是字里行间精神矍铄的笔致。围绕着中央五大的召开和中央监察委员会的诞生,把中央当时一些重要的或活跃的人物简明扼要推出。序章超越了平常的语言表达,以叙述与抒情相融的文字,抒写了洋溢诗意的真实。序的开头是诗味浓烈的描写,中间是诗思纷纭的铺排,末段则是诗心闪亮的展示:从“首届中央监察委员会,像一柄利剑映射熠熠赤光,树立起不朽的丰碑”,到“人间正道是沧桑,革命者牺牲的烈血,如枫,如火,永远辉映着这万里红色江山”,诗意的真实不是停留于客观事实的真实,而是通过艺术手法,赋予现实的场景与情感以诗的因素,使超越日常经验的深刻与美好跃然纸上。

正文共四章,犹如交响乐通常分为四个乐章,也犹如交响乐通常呈现出史诗性、悲剧性和英雄性,《人间清白》同样在史诗性、悲剧性、英雄性上下了功夫。作品展示的是我党早期纪检监察先驱们的不朽人生,其中杨匏安、许白昊、张佐臣、杨培生四位殉难于上海,长眠于龙华,被誉为“龙华四烈士”,他们以热血守护党的廉洁,换来人间清白。作品交响乐一般的四章,其文字运行的过程与结果,无不诗思满满,诗趣盎然。细分之,展现为三个方面。

一是以景融情的勾勒,渗透诗意。

《人间清白》这一书名以及全书的几乎所有小标题,都是景与情相连,像是被诗的清流冲洗过,都有诗意渗透其中。“人间清白”,人间为景,清白为情,彰显了以廉洁为标志的共产党人的优秀品质。用“清白”二字概括,坚不可摧,美不胜收,而与“人间”连用,更展示了“清白”的广度与深度。更可贵的是,“人间清白”,一方面是雅致的景融合了质朴的情,另一方面,这四个字酿造了清新而鲜明的意象,包含了博大而深沉的意境,于是也就涌出了浓浓的诗意。

书中的小标题,诸如“借此清霜”“雪满苏俄”“木棉红云”“春风吹澜”“春日江山”“心随云水”“清荷馨远”“清风长啸”“燃尽青春”“鹃血宇宙”等,只要稍加琢磨,即能感受到这些标题基本上是将美的景融入浓的情,显示的是优秀的文和精湛的诗的诗艺性。诗艺性作为艺术真实的主要特征之一,是创作主体通过艺术手段和艺术技巧,进行理想的艺术展示,实现作品的价值取向。《人间清白》中的这些小标题,因此而具有特别的生命力。

在正文展开过程中,作者也常常以景融情,成为本书尽情生发诗意的方法。试举一例。第一章的第三节“雪满苏俄”,一开头便悉心状景:“秋末北方,铁路旁落叶伸张着铁瘦的干枝,如剑如戟,萧杀中显着苍健。举目远眺,漫山红叶如映红天际的飞霞,如偾张着无尽生命力的熔岩,自由而恣肆。1921年10月,列车缓缓行进在北国画卷中,窗外陌生的壮阔大地,给人兴奋、紧张、期待感。”这段描绘,以热力充满、张力毕具的笔墨,写出了中共党员们赴苏俄途中遇见的景致。他们前去参加从未参加过的共产国际会议,迫切的投入感与无比的自豪感可想而知。而这种心情,与途中的美景恰巧相融,充沛的诗情画意痛快淋漓地在诗一般的文字中得以实现。

二是以美为妙的引用,激发诗心。

《人间清白》的行文,常常有意识地将诗歌元素在内里散布,其中一个重要手段是引用优秀诗句和杰出文句,以美为妙,由此加浓作品的诗味,激发诗心。

|