|

当代象棋宗师、上海市文史研究馆馆员胡荣华先生称雄棋坛半个世纪,为象棋艺术发展作出了重要贡献。上海书店出版社最新出版的《胡荣华口述历史》记录他推动象棋竞技、发扬传统文化的重要贡献,兼及其家庭身世、亲人师友、成长道路、弈艺著述,以及新中国成立以来上海和全国的象棋竞技活动的一系列重要事件的亲历亲见亲闻。下文选摘自该书“蝉联了10届全国象棋冠军”一节。

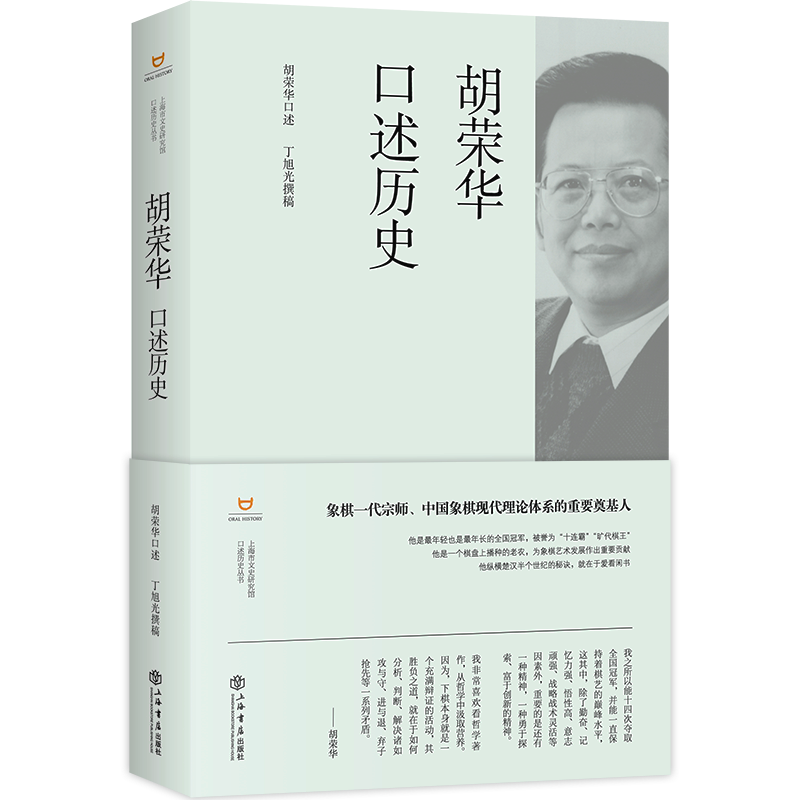

《胡荣华口述历史》

胡荣华 口述

丁旭光 撰稿

上海书店出版社

1979年,第四届全运会象棋个人决赛在北京举行。出征前夕,我回到志成坊,去看望了父母亲。父亲以前一直说“荣华下棋下出名堂来了。”现在,父亲把这句话改说成“荣华下棋名堂越来越大了”。父亲天天看报纸,对国家大事了解不少。他说今年是国庆三十周年,又是第四届全国运动会的象棋赛,意义非同一般。他希望我蝉联十届冠军。4岁的女儿鹭鹭也盼望着我拿回第十块全国冠军的金牌。

第四届全运会象棋个人决赛,最使人关心的“谜题”,莫过于象棋冠军花落谁家。对我来说,因为老对手杨官璘已经在预赛中早早出局,使我少了一个强劲的竞争对手。但是,换一个角度看,连四届全国冠军杨官璘都没能进入决赛,就知道竞争程度是多么的激烈,也说明了进入决赛的十位棋手,个个都是身手不凡。个人赛决赛,总共赛九轮。

战斗进入到白热化的第八轮。已经蝉联9届全国冠军34岁的我,这次能否卫冕,完成十连冠,还是要经受严峻的考验。开赛以后,我竟然先后负于柳大华和王秉国,积分落后于北京名将傅光明。那一次象棋个人决赛,我的运气似乎欠佳,抽签下来,几场硬仗都是后走。而且栽了两个大跟头:第三轮对湖北柳大华时在领先的形势下,马失前蹄。第六轮对山东王秉国时已净赚一马得子得势,想不到又失一城。马不停蹄紧走慢赶地下到最后两轮,还是落后傅光明1分。

第八轮的对手,正是傅光明。傅光明积11分,处于领先地位,我积10分,紧跟于后。对双方来说,这都是关键的一仗。按照赛前的排位,傅光明最后一轮的对手是一位我国台湾棋手。按照彼此的实力,傅光明胜出的把握很大。也就是说,傅光明只要与我下和,基本上他就是冠军。在这之前,傅光明最好的成绩是全国个人赛的第7名。全国冠军的称号,对任何一位实力棋手来说,都是梦寐以求。这盘棋又是傅光明先走,只要傅光明铁心和棋,我的“十连冠”将成为泡影。

这一盘怎么下呢?思来想去,我认为傅光明出于保险的需要,还是有争胜夺冠的想法,关键就在于要让傅光明看到有较大的获胜机会。下弦月时,我尚未就寝。经过整整一夜的推敲,我决定明天一战,要“投傅所好”——和傅光明斗顺炮。因为,顺炮是傅光明最擅长的开局。只有进入傅光明最擅长的套路,才有可能让他放松警惕。

北京市少年宫大厅——这座明清两朝“寿皇殿”的庞大建筑里,充溢着火药味,决定花落谁家的关键战役,已经开演。执红先行的傅光明毫不犹豫地架上一门当头炮,“啪”地一下,把比赛钟停掉——只花了一秒钟。

按常规,第一步我可以不假思索地立即走子。但是,为了迷惑对手,诱使傅光明求战争胜,然后请君入瓮,我开始充分麻痹对手。面对傅光明的当头炮,面对只动了一步棋的棋盘,我以手托腮,看着棋盘,皱着眉头,思考了15分钟。我知道,此时重中之重的关键要点,是千万不能让傅光明看出我已经有所准备。因为,只要有丝毫的风吹草动,先走的傅光明如果要退而求和,应该说是举手之劳。现场悄然无声,可以听到彼此的呼吸声。

一旁的北京队教练刘国斌对徐天利说:“小傅今天有戏了。”刘国斌为什么这么说呢?刘国斌认为我这盘棋是只能赢,不能和,更不能输。我第一步就举棋不定,说明我乱了分寸。在这种情况下,下一盘和棋就可以的傅光明,肯定是有戏了。赛制是每方一个半小时为自留时间,也就是说我走第一步棋用去了六分之一的“自留地”时间。

虽然说这样的重要场次,容不得观众的近距离,但战场毕竟是在人家门前,东道主还是划出一小块观众席,以壮军威。幸运观众在离赛桌不远的地方,用小棋盘准备复盘研究欣赏。第一步,我让幸运观众等了15分钟。

在这15分钟里,我也是做足“文章”,面对傅光明的当头炮,我似乎非常意外,我在反复权衡……15分钟到了,我摇了摇头,随意应着,走了一步炮8平5的“顺炮”。

|