|

“马看到什么,是由人决定的。”

这是前段时间很火的电影《封神》中殷寿对质子们说的一句经典台词,被认为呼应了后面姬昌对姬发说的:“你看到的,也许只是殷寿想让你看到的;你相信的,也许只是他希望让你相信的。”

何为质子?东西南北,合八百诸侯,各遣其子入贡大商,是为质子。诸侯敢有谋反者,先杀其质子,然后族灭之。

质子们何尝不是像马一样被蒙蔽了双眼。

细节拉满,大有深意,真不是一句废话。

小编细品之下,忽然发现这句话跟我们一本新书中介绍的观点有异曲同工之妙哦。

简言之就是:人看到什么,不是由眼睛决定的,而是由大脑决定的。

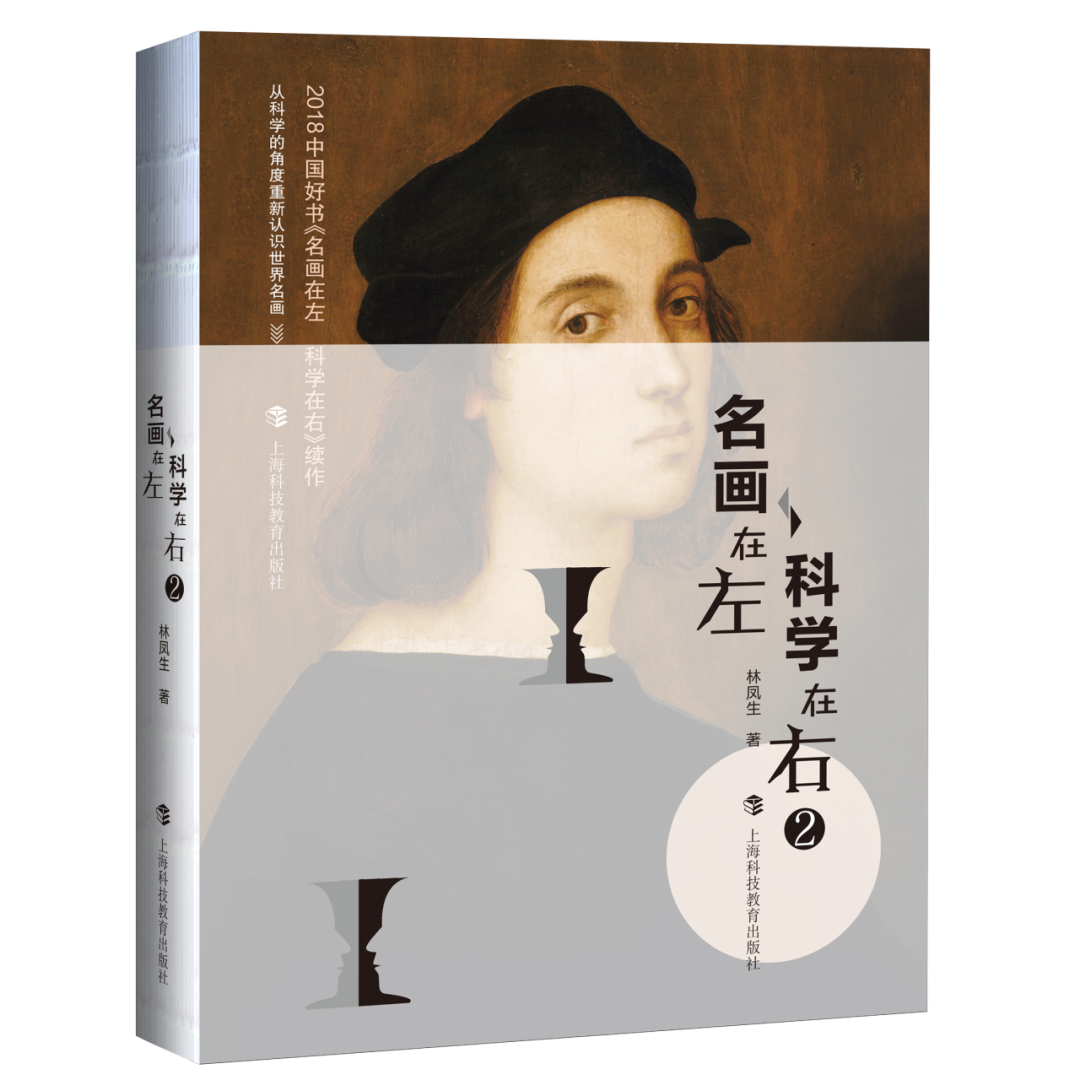

近日,上海科技教育出版社出版的《名画在左 科学在右2》入选2023“世纪好书”年度榜单。大众人文组评委,中国图书评论学会副会长、中国图书评论杂志社社长杨平评价此书:本书以100多幅世界名画为切入点,以图像中的科学元素为线索,通过大量的实例分析,探讨自然科学与艺术之间的联系,从名画中揭示的科学文明史来说明科学对艺术的深刻影响。作者从跨学科的视角诠释科学史与艺术史,结合科学之真与艺术之美以感悟人生智慧。读者既可从书中获得科学知识的滋养,也可从对绘画分析中受到艺术的熏陶。

《名画在左 科学在右2》

林凤生 著

上海科技教育出版社

我们所谓的“看”,不是真正的“看”——不是我们通常意义上或者常识意义上所说的“睁眼看”。“看”实际上是一种“确认”,不是认知而是再认知。

人们的期待决定了他们会看到什么东西、会忽略什么东西,而这种期待的来源不仅是个人的记忆和生活经验,更是文化的方方面面对人的心理的建构。

我们欣赏一幅画作时是这样,画家在创作一幅画时也是这样。

法国画家塞尚喜欢创作“非限定形式”的作品。他的画与真实的外界大相径庭,山峦、树木、房舍等被他简化成几何图形,如圆柱体、圆锥体或球形。他的一些作品如《圣维克多山》画得十分简略,就像没有完成一样。

可以说,塞尚的绘画是在进行视觉过程的探索。

外界的光信息通过视网膜、视神经进入人的大脑后,要经历两个信息处理过程:“自下而上”和“自上而下”。在“自下而上”过程中,大脑会对接收到的信息去粗存精、去伪存真,通常只留下那些拐弯、交点和轮廓线等,获得非常简略的图像。与此同时,启动“自上而下”过程,调动大脑里存储的经验和记忆,把图像补充完成。所以,光只是视觉的起点,而我们观察到的图像实际上是人对所见之物的创造。

在整个视觉图像的演变过程中,经历了一系列中间环节的图像。塞尚孜孜以求的就是画出其中之一的基本视觉图像,然后让观众根据自己的想象来完成它——看到自己最心仪的画面。

凡·高画作《夜色中的白房子》右上方有一颗明亮的星。这是一颗什么星?是否真的出现过?又是在什么时候出现的?物理学家奥尔森经过考证,确定这幅画创作于1890年6月16日晚上8点左右。画面右上方那颗星星就是金星,它不仅出现在画家创作这幅画的当晚,而且把天空照得异常明亮。

奥尔森还对蒙克的名画《呐喊》上令人惊异的血红天际作出解释:那是1883年8月27日苏门答腊岛和爪哇岛之间的喀拉喀托火山猛烈喷发所致。

凡·高、蒙克的画都是对客观世界的真实描绘吗?不尽然。

凡·高的《星夜》中,柏树像黑色火舌一般直入云霄,天空的纹理像涡状星系,并伴随众多星点,而月亮则以昏黄的弯月形式出现。我们何尝见过如此奇怪的天空。事实上,凡·高创作这幅画时已患有精神疾病,从画中我们可以感受到画家躁动不安的情绪和迷幻的意象世界。

蒙克《桥上的女孩》的左上方有一颗橘黄色的月亮,但是在宁静的湖水中找不到它的投影。显然,画家觉得月亮的投影会破坏画面的平衡。

所以说,画家的创作即使以写生为基础,还是要经过大脑进一步加工,融入画家的个人思想和情感。

赫尔曼方格是1870年德国科学家赫尔曼发表的一幅图。大多数人都会在图像的白色栏杆十字交叉口,看到一些灰色圆点。然而,如果你直接盯着圆点看,灰色的圆点就立刻消失了,因为它完全是一种错觉(因视细胞受抑制作用而产生的视错觉)。

匈牙利画家瓦萨雷里把视觉科学原理应用于艺术创作之中,首创的光效应艺术让观众耳目一新。其作品在形式上,达到的是“流动”的视觉效果;在内涵上,表现出的则是一种“韵律”。注视他的作品《阿尼C》时,可以感觉到画的某部分的跳跃或色彩变化,其原因与赫尔曼方格原理如出一辙。

再看法国艺术家勒维昂的作品《谜》。只要盯着这幅画看上一会儿,就会觉得画中的几个圆环像轮子一样旋转起来。其实图像本身并没有运动,运动存在于人的大脑之中。

*本文选摘自《名画在左 科学在右2》

|