|

有记者向《英国医学杂志》抱怨说:“我们每天都在报纸上看到流感流行造成的巨大死亡,当流行病发生时,死亡总是不可避免的。如果在发布这类报告时更谨慎一点,而不是过分渲染疫情的可怕,让我们连早餐都吃不安生,不是更好吗?”

医学和宣传话语中固有的矛盾加剧,一个结果是破坏了在大流行早期阶段用来控制情绪反应的修辞策略。尤其是在10月下旬,流感造成的死亡人数不断攀升,引发了药店和医生诊所外的恐慌场面。随着殡葬商疲于应付殡葬需求,随着流感和肺炎的受害者挤占了《泰晤士报》讣告专栏中战争死难者的空间,“流感”再也不能被蔑视了。

在有些地方流感很严重。在火车和有轨电车中,旅客脸上的抑郁表情非常明显,人们谈论的都是死于流感的特别悲惨的例子。恐惧感无所不在。有些渴望和平的人说,他们不敢想和平可能会到来。

《曼彻斯特卫报》驻伦敦记者也注意到一个类似的现象,指出人们“对剧院、影院和各种聚集场所都避之唯恐不及”:

人们普遍感到害怕,包围着诊所和药店的人群中有很多人认为自己可能会患流感。

就像对其他危险事件的反应一样,民众对流行病的反应是由其直接生物影响和与有关事件信息交流相关的“风险信号”所决定的。就像卡斯帕森(Kasperson)等人指出的那样,这些信号是复杂的心理、文化、社会和制度之间相互作用的结果,既可以减弱也可以放大社会对危险事件的反应。这种放大效应可以通过对风险的直接体验而发生,在传染病暴发的情况下,这种体验可以是家庭成员的染病或死亡,也可以通过从科学家、新闻界或社交网络那里收到的关于风险的信息而产生。根据风险的社会放大模型,关于风险的信息越多,发生放大效应的可能性就越大。同样,有关风险的争论,对风险及其象征内涵的戏剧化也都会导致这种放大。这个过程的关键是科学和新闻界发出某种危险事件有可能发生的信号。因此,伯恩斯(Burns)和卡斯帕森认为,在很大程度上,危险事件的社会成本是由“事件预示着什么”来决定的。桑塔格持类似的观点,她认为,现在人们可以利用更加先进的科学工具和技术对未来做出预测,这“可以启发人们应该如何处理当下”。桑塔格追溯了世纪末这种“面向未来”的思维习惯,指出对风险的科学评估使“每一个过程都成为一个前景,让人们根据统计做出预测”。这样做的一个结果就是导致了“现实中的流行病和根据统计推理被预测的大流行”之间的鸿沟,桑塔格称后者为“即将到来、尚未发生、的确无法把握的灾难”。结果是“一个永久的现代场景,即末日迫近,但并没有发生”。

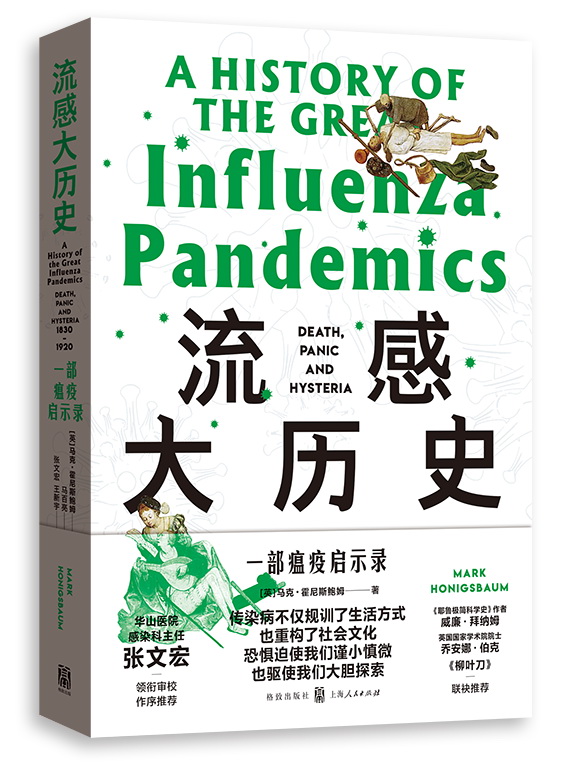

《流感大历史:一部瘟疫启示录》

[英]马克·霍尼斯鲍姆 著

马百亮 译

张文宏 王新宇 校

上海人民出版社·格致

2021年1月版

定价:65.00元

华山医院感染科主任张文宏领衔审校,作序推荐

《耶鲁极简科学史》作者威廉·拜纳姆

英国国家学术院院士乔安娜·伯克

《柳叶刀》

联袂推荐

传染病不仅规训了生活方式,也重构了社会文化。

恐惧迫使我们谨小慎微,也驱使我们大胆探索。

面对未知,人类要如何应对?如何警惕“科普”变传谣?又如何避免从“傲慢”的陷阱中爬出,却掉入“恐慌”的深渊?

本书叙述了19—20世纪的流感流行史,讲述了医疗部门如何为描述流感的临床特征而努力;铁路和日益发达的交通如何加速了病毒的传播;电报的发明以及新的大众媒体传播如何放大恐惧,引发公众的轰动反应;专利医药行业是如何利用消费者的恐惧的;以及人类对疾病的恐惧是如何渗透到维多利亚文化中去的。流感几乎成了这一时期人类社会和文化焦虑的晴雨表,对经济衰退、技术发展、城市化和社会退化产生了巨大影响。阅读本书,可以更好地应对正在发生以及未来可能会面临的挑战。

作者简介

马克·霍尼斯鲍姆,英国伦敦大学城市学院高级讲师,研究方向为医学史。曾任《观察家报》首席记者,在《柳叶刀》、Medical History等专业刊物上发表了数十篇学术书评和论文。

著有多部医学史作品,包括《与恩扎一起生活:被遗忘的英国故事和1918年的流感大流行》(被英国皇家学会提名为年度科学书籍)、《人类大瘟疫——一个世纪以来的全球性流行病》(《金融时报》2019年年度图书)等。

|