|

在刑场上,嵇康旁若无人,弹得非常投入。技巧炉火纯青,感情淋漓尽致。他将自己生命最后的活力融入琴声中,那一生的悲哀与欢乐、成功与失败,那永远无法实现的理想,都随着琴声迸发、荡漾、消散。曲终琴息。一切情感都宣泄了,仅仅剩下了唯一的遗憾:“过去袁孝尼要求跟我学《广陵散》,我没有教他,从今以后《广陵散》恐怕要失传了,可惜。”这是嵇康留给世界的最后一句话。竟然,他此刻关心的是音乐,已经忘了自己。

行刑时间到了,嵇康从容伸颈。刽子手屠刀起落,一颗头颅落地,嵇康解脱了,彻底地解脱了。在场的活人都会衰老,而嵇康却永远不会变老,在千秋万代的历史记忆中,永远是39岁。

嵇康与现代人

嵇康这个人留给后世、留给我们什么?除了有形可见的画像、诗歌、文章外,我想,最为重要的,是他无形的精神。他光明俊伟的人格,他对真诚自然的执着追求,他知其不可为而为之的气概,乃至他的痛苦与矛盾,所有这些,都为我们展示出,一个活生生的真正的“人”。当代武侠作家小椴有言“请从绝处读侠气”,嵇康为我们展示了另一种类型的侠之大者。

阅读嵇康的生平,我们会发现他解答了一些人生在世的根本问题:人如何在荒原中成长并寻求自然,如何在生死间抉择,如何在困厄中坚守一些不可毁灭的价值。他以自己的一生,尤其以鲜血和死亡,给出了答案。阅读嵇康的思想,我们会发现嵇康充满好奇:公私重要还是是非重要?音乐跟人的情感有什么关系?住宅有没有吉凶,会不会影响人的生活?养生之道的核心是什么,如何理解欲望?种种问题,既在历史上引起回响,又与现代人息息相关。我们这个时代具体的困惑与嵇康所关心的问题,仍旧是相通的。

不能忘却的纪念

在正文的关键解读中,王晓毅多次明征暗引鲁迅,鲁迅曾先后十多次校勘《嵇康集》,其幽暗意识,部分源自对嵇康生存困境的觉察,由嵇康到鲁迅到王晓毅,无疑构成了一条精神命脉;在增补的“我与恩师的竹林之游”一文中,王晓毅动情地回忆了他的老师丁冠之,末尾引了《庄子》的薪尽火传之喻;在后记中,王晓毅提到作古的恩师与友人,将此后记作为“不能忘却的纪念”献给他们。凡此种种,让我想起本书尾声中令人动容的一番话:

当时,真正时时想起嵇康的无疑是他的妻子儿女,他们永远无法忘记自己的丈夫、父亲。其次是竹林时代的知心朋友。阮籍于嵇康被杀的第二年抑郁而死。向秀被迫入仕前,探望了嵇康旧居,写下了《思旧赋》。若干年后,王戎当了晋朝的大官,路过嵇康旧居附近的黄公酒庐时,仍十分伤感地对同行者回忆了过去和诸位名士在此度过的美好时光。如今旧地重游,遗迹犹在,而当年的朋友,已经生死两茫茫了。“今视此虽近,邈若山河。”山涛对嵇康的关心,则表现在对其儿子的重用上。虽然嵇康曾写信与山涛“断交”,其实嵇康仍视山涛为可信赖的朋友,他临死前曾对儿子嵇绍说,自己死后,山涛会照顾他的。十八年后,在山涛的力荐下,嵇绍进入仕途,步步高升,最后竟然为保卫晋朝的皇帝而战死沙场。

竹林七贤尽管在政治压力下分崩离析,但嵇康的朋友们在嵇康死后一直怀念他。人的生命是会过去的,但精神不会;人的生命是会过去的,但友情长存。如何铭记过去,如何让过去焕发生命,如何让嵇康成为我们的朋友,这既是我做这本书的初衷,也是这本书的持久意义。

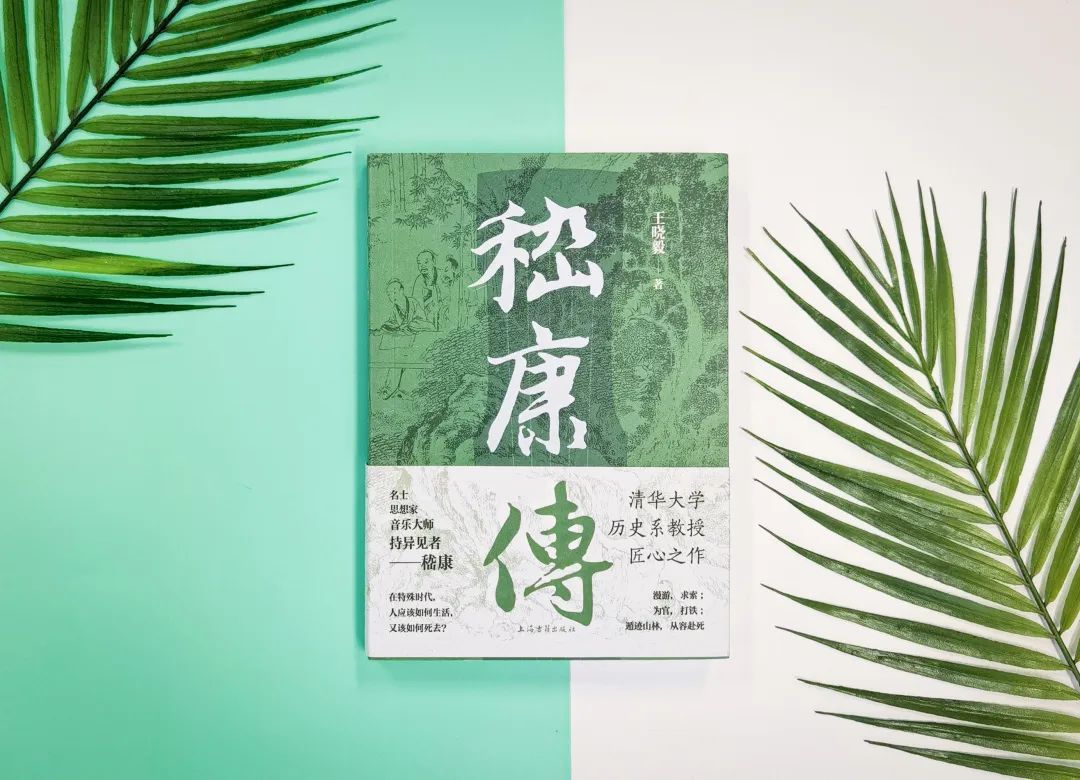

最后,略微交代一下本书缘起与出版过程中的“花絮”。王晓毅老师是不用微信的,我与他交流主要是通过短信与电话,在做书期间通话二十次、短信往来近百次,就如何修改、前言后记的撰写、增补哪些文章等问题,作了较为详尽的讨论,才最终成形。期间,也曾谈起王老师已过世的友人陈炎,以及他的文章《慧能与海德格尔》。在封面设计上,我们选用了明代仇英的《竹林七贤图》作为底图,集赵孟頫《嵇叔夜山巨源绝交书》中“嵇康传”三字以为题字,并且以一张古琴图作为前封书名与后封的装饰,希望庶几能表达我们对嵇康的敬意。

|