|

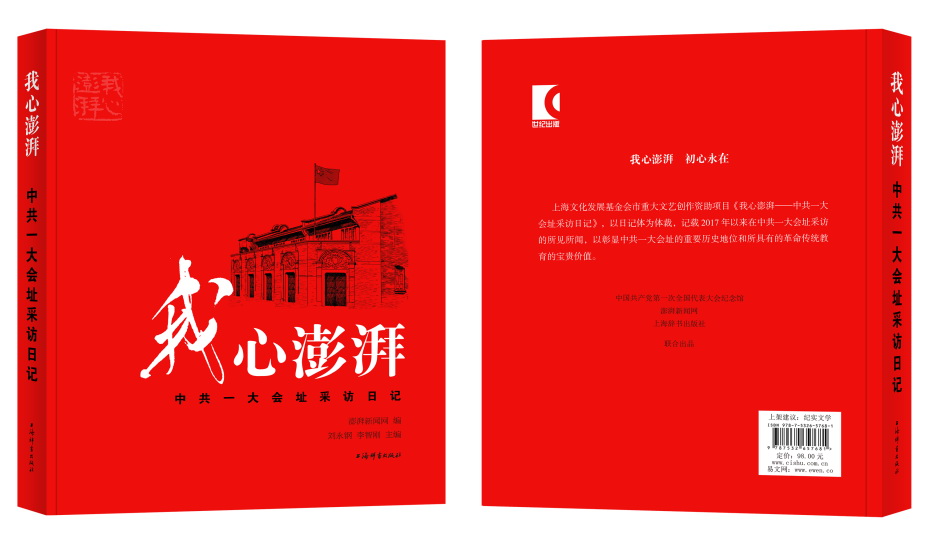

《我心澎湃——中共一大会址采访日记》

澎湃新闻网 编

刘永钢 李智刚 主编

上海辞书出版社

20多名记者,3年时间,轮流驻扎中共一大会址,采访近千名人物,留存了一段上海石库门里的红色记忆。

89岁的李建民老人曾是周恩来警卫员,他在参观时数度落泪;35名残疾人拄着拐杖、视力模糊也要集体前来参观;也有很多孩子,他们对党、对红色文化的了解从这里起航;还有站岗一年多已是半个讲解员的保安、一丝不苟确保环境卫生的保洁员……越来越多人来到这里,翻开风云激荡的红色篇章,从历史中汲取力量。

在中国共产党百年华诞之际,中国共产党第一次全国代表大会纪念馆、澎湃新闻网、上海辞书出版社联合推出《我心澎湃——中共一大会址采访日记》一书,从澎湃新闻驻一大会址报道组成员的作品中,精选百余篇佳作约32万字集纳出版。其中不乏高屋建瓴的观点输出,也有反映朴素情怀的群像特写;既记录重大节日的时代光彩,也呈现疫情特殊时期的默默坚守。以下摘录书中部分篇目章节——

68位村民专程重温入党誓词

2017年11月12日,星期日,多云

重温入党誓词,如今成为中共一大会址纪念馆每天的特殊景观。据纪念馆工作人员估算,11月以来,每天至少有二三十个团客宣读誓词,个人宣读者的数目就更多了,“宣誓热情非常高”。

在今日宣誓的众多参观者中,由68名村民党员组成的团体尤为突出。他们来自上海市奉贤区龙潭村,戴着统一的红色帽子,由村支书陆贵君带队,一早就到了。陆贵君说,此行参观、宣誓活动是龙潭村长期党建的一部分,新的时代对每一位党员都提出了更高的要求。

结束参观后,龙潭村的68位村民党员在兴业路76号旁边的一块空地上拉起党旗,列队站齐,开始庄严地宣读入党誓词。村民当中,许多党员已两鬓斑白。68岁的退休工人邢永开挺直了身子,摸了摸左胸的党徽,然后郑重地举起右拳,表情肃穆地宣读誓词。邢永开1973年入党,在一家企业兢兢业业工作了数十年。他说,当年入党时他还是年轻小伙子,现在已经是老头子了,再次宣读入党誓词,“感觉真的不一样,这次就像对自己做一个交代”。

高中生熟背五千多字讲解稿

2018年1月6日,星期六,晴

下了几日冬雨之后,阳光出现在上海街头。人群中,陈浦伟一边踱步,一边小声背着讲解词。他是来面试志愿讲解员的。他手中的讲解稿已经布满折痕,部分词句已模糊不清,开始泛白。他笑着说,这并不影响练习,因为自己已能将五千多字的讲解稿熟练背出。

陈浦伟来自向明中学,今年刚读高一,在班级里担任班长。进入高中后,得知学校志愿者活动可以对接博物馆和社区,他选了最感兴趣的讲解员岗位。在众多红色纪念馆里,他选择了中共一大会址,“一大会址讲解难度最大,想要挑战自己。”

海选过程就让陈浦伟感受到了竞争激烈。报名一大会址的学生以小组形式比赛,50多人剩下了24人。紧接着24名参赛者再一次比拼,淘汰12人。他谦虚地说,自己很幸运,通过了这两轮比赛,进入最后的面试。

高中的学习节奏紧张快速,陈浦伟通常抽业余时间练习讲解。讲解稿里有很多具体的历史时间,不容半点差错,背诵的时候,他会用笔着重标出来。“我大约花了半个月,利用上学路上和放学后,但有同学只花了一周就背好了,我还需要更加努力。”

这天下午,陈浦伟顺利通过了纪念馆志愿讲解员的考核。按照排班时间,他会在2月开始自己的第一次讲解。他说,很期待那一天。

落泪老人曾是周恩来警卫员

2018年2月8日,星期四,晴

春节临近,上海的大街小巷一派迎新年气氛。中共一大会址纪念馆内,一群老人相约而至,他们是上海市公安局警卫局离退休干部党支部的老党员,年龄在60岁到90岁不等,他们以这样的活动迎接新春。

其中一位老人在参观时回忆过往,激动得数度落泪。他名为李建民,生于1929年,1945年参加革命,老人曾是周恩来的警卫员,胸前佩戴着周恩来头像徽章。“我跟着周总理,做了他15年的警卫员。”李建民一提到周恩来,就老泪纵横,拿出手绢擦起眼泪。他说,自己经常在家拿出相片怀念周总理,但周公馆不经常去,“不能去,去了见了,就难过”。

李建民步履蹒跚,但观看展品极为仔细。他直言,现在的好生活来之不易,每天都像过年一样开心。1949年5月25日清晨,上海市民走上街头,惊讶地发现,街道两旁的屋檐下,一排排解放军战士正在酣睡。5月27日,上海解放。李建民见证了上海的解放,他也曾是睡在南京路的战士之一。“那时候,我们睡在南京路马路上,天当被、地当床,不给老百姓任何负担,战友都在一块儿。解放上海时,不能用重武器打,要用轻武器打,为的是要保护上海。”

|