|

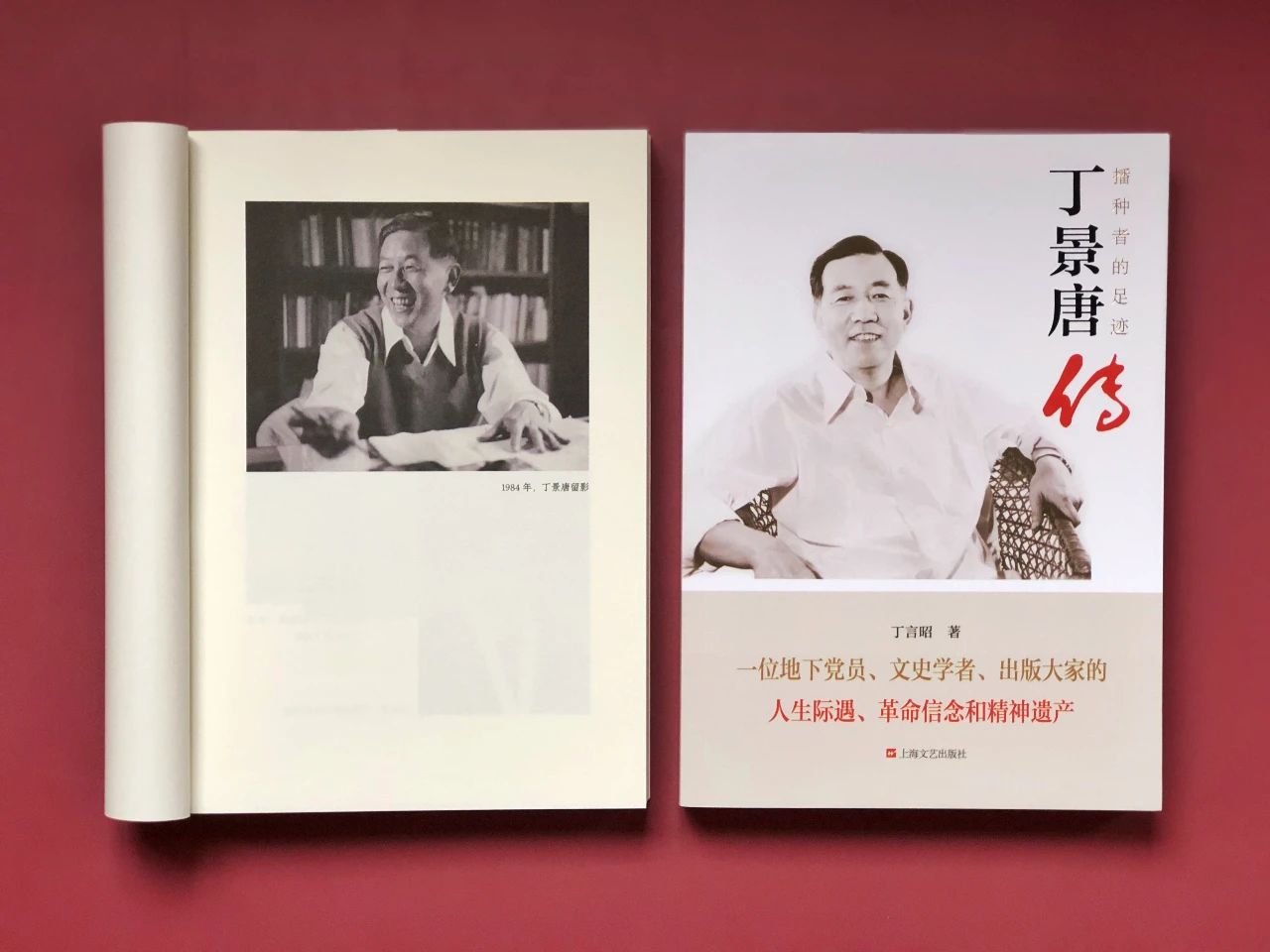

2020年12月2日,上海文艺出版社联合上海韬奋纪念馆,在上海举行了“纪念丁景唐先生100周年诞辰暨《丁景唐传:播种者的足迹》新书发布会”。

会上透露,上海世纪出版集团正在准备“十四五”国家重点出版规划,上海文艺出版社计划从明年开始启动《中国新文学大系》第六辑的编辑出版工作。

丁景唐(1920—2017),浙江镇海人。1937年参加革命,1938年加入中国共产党。1938年起,在上海编辑《蜜蜂》《文艺半月刊》《小说月报》《文坛月报》等进步刊物。1979年任上海文艺出版社社长、总编辑、党组书记。

主持影印出版赵家璧主编的《中国新文学大系》第一辑(1917-1927),编纂《中国新文学大系》第二辑(1927-1937)20卷,并任第三辑(1937-1949)、第四辑(1949-1976)顾问和第四辑《资料·索引》卷主编。《中国新文学大系(1927-1937)》后获第六届中国图书奖一等奖。2009年,上海文艺出版社出版《中国新文学大系》第五辑(1976-2000),以五辑100卷的容量,全面展示20世纪中国新文学的优秀成果。

丁景唐一生笔耕不辍,践行着学者与出版人的“双面人生”。年轻时他留意左联史料,搜集鲁迅、瞿秋白著作甚勤,后主事影印革命期刊,惠泽后人,他面对星星点点的史实,钩稽史料,著有《瞿秋白研究文选》《鲁迅和瞿秋白合作的杂文及其他》《学习鲁迅作品的札记》《诗人殷夫的生平及其作品》等。作为出版家,上世纪五六十年代,他策划影印创造社和“左联”“文总”时代的文艺刊物共四五十种;新时期以来,又主持影印《语丝》《光明》等刊物,由瞿秋白编选并作长序的《鲁迅杂感选集》等。

“在中国现当代文学史和出版史上,丁景唐先生是将鲁迅、邹韬奋、巴金、赵家璧等与1980年代的文学圈和出版界接续起来的里程碑式的人物。”上海世纪出版集团总裁阚宁辉说,“老丁就是一座桥梁。”

《丁景唐传:播种者的足迹》由丁景唐之女丁言昭撰写,内容多采自丁景唐本人的回忆记录以及丁言昭在父亲身边的亲身经历,细节真实、可信,情感真挚、自然。

书中以丁景唐的工作和交游为主线,串联起了二十多位重要历史人物,如巴金、茅盾、郭沫若、夏衍、施蛰存、萧军、赵丹、陈鲤庭、关紫兰、袁雪芬等,充分反映了当时的社会历史风貌,其中有些记录或可丰富与补充相关史料史实。

“用现在的话来说,我想到一个词,就是清流。”上海文艺出版社原社长、作家孙颙说。

孙顒写过以出版业为题材的小说《风眼》,很多人猜测,小说中那位老社长就是以丁景唐为原型,“小说是虚构的,如果说《风眼》里的老社长有一点点老丁的影子,那就是他给我的一种精神、感觉——平时很清淡,但关键时刻有担当,而且有智慧。他是足以让我们学习一辈子的出版前辈。”

复旦大学中文系教授、图书馆馆长陈思和评价,无论是做出版,做学术,还是为人,丁先生都对后人留下非常重要的影响。

他说:“一个既有担当又有智慧的人,不仅是出版家,而且是专家型的出版家”。陈思和认为,作为现当代文学研究者,丁景唐对学术的热情和爱好相当开放,“既掌握原则,又懂行、有分寸感,不是一阵风式的追逐。”

江曾培回忆,丁景唐先生在《中国新文学大系》的编辑中,坚持收初版。“比如巴金的《家》,到我们编的时候已经出了8次,每一次都有很多改动。老丁坚持一定要选初版本,还原历史原貌。巴金自己也没有初版的东西,几个同志为了找到初版,上海、北京不知道跑了多少趟,最后才找到。”

“出版人的本色和读书人的本色在老丁身上表现得尤为突出,他不像振臂一呼的旗手,更像是在一条大船上稳稳掌舵的老船长。”阚宁辉透露,丁景唐生前投入大量精力的《中国新文学大系》目前正在启动规划第六辑即21世纪新20年的编辑出版,“让老丁心心念念最关心的文学和出版事业,在后辈手中得到进一步传扬。”

【本文综合自人民日报、上观新闻、文汇报、澎湃新闻、东方网】

|