|

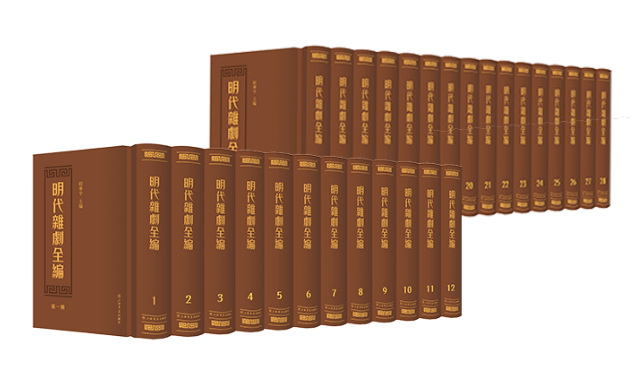

《明代杂剧全编》(全28册)

程华平 主编

上海书店出版社

2020年8月出版

编者按:明杂剧是我国传统戏曲文化的重要组成部分,由于历代文人及统治者的轻视和禁毁,其中大量的戏曲剧本已散佚失传。为保存这一珍贵的戏曲文献,服务当今学术研究的需要,华东师范大学中文系程华平、谭帆、吴平等教授主编,组织有关戏曲专家,将国内外现存的明代杂剧文献进行搜集、整理、甄别,选择学术性、资料性强、版本价值高的剧本共340余种,编集为《明代杂剧全编》影印出版,以传承优秀的传统文化,为古代戏曲研究提供便利一套珍贵的文献史料。为方便读者阅读、利用,本书现为每种杂剧都撰写提要,将作者生平、剧本内容、文献价值、版本流变情况都予以介绍,附于每种杂剧正文前。

01

明崇祯二年(1629),张元徵在给《盛明杂剧》作序时,就对世人“汉文、唐诗、宋词、元曲,各绝一时,后有作者,难乎其继”之说大不以为然。他反驳道:“我明风气弘开,何所不有?诗文若李、王崛起,已不媿西京、大历,而词曲名家,何遽逊美酸斋、东篱、汉卿、仁甫?”话虽说得气壮,但时至今日明代杂剧在古代戏曲史中的定位一直比较尴尬,却也是事实:言及杂剧文体,人们首先想到的自然是代表着古代戏曲第一座高峰的元代杂剧;言及明代戏曲,传奇的辉煌成就在很大程度上遮蔽了杂剧的光彩。之所以如此,自然与人们长期以来对明杂剧缺乏应有的关注与公正的评价有关。事实上,随着元代以降数百年的发展,明代杂剧同样取得了令人瞩目的成就。择其大端者如下:

首先,明杂剧作品的数量远远超过了元代,显示出杂剧在新时代的繁荣。戏曲史家曾永义《明杂剧概论》在综合日人八木泽元《明代剧作家研究》和傅惜华《明代杂剧全目》两家目录的基础上,所得作家125人,作品413种,加上阙名134种,共得547种。实际上,明代杂剧的数量远不止于此。这充分说明了明代杂剧创作也取得了令人瞩目的成就。

其次,杂剧体制发生了诸多变化。除了仍有部分戏曲家坚守元人家法创作北曲杂剧外,明代还出现了南杂剧、单折或多折短剧、短剧连缀等文体样式以及灵活的角色唱曲方式。这些杂剧体制的变化,正如曾永义在《明杂剧概论》中所总结的那样:“明代的杂剧,它一方面继承元人的衣钵,一方面又逐渐从兴盛中的南戏传奇汲取滋养,从而融合南北曲长处,产生更精致、更合理的新剧种。……杂剧在明代并非衰亡,而是另有发展,另有革新。”

可以说,明杂剧为适应时代审美的发展变化,也在不断地改变着自己,它在不断吸收南戏、传奇长处的同时,对自身的体制、内容进行了诸多变革,并最终取得了再一次的繁荣。在这里,我们可以简略地梳理一下它的发展历程,这将有助于我们对明代杂剧每个不同阶段特征及其成因的认识。

明朝开国伊始,罗贯中、王子一、刘东生、谷子敬、杨文奎、李唐宾、杨讷、贾仲明等“国朝一十六人”及藩王朱权、朱有燉等,是为杂剧第一阶段的代表性作家。这些作家主要生活在明初至朱有燉去世的正统年间(1436—1449),其中不少人乃为由元入明者。这一时期的杂剧创作基本上遵循元人的文本体制,主要属于北曲杂剧范畴。不过,在南曲戏文的影响下,杂剧体制也开始发生变化。朱有燉在杂剧体制上多有创新,如用旦末全本,一本有五折,用复唱、合唱、轮唱等,在北曲杂剧中加进南曲戏文的因素,为其后的剧作家提供了“效仿”的范例,也为南杂剧的萌生以启示。

一直到弘治、正德、嘉靖年间,随着陈铎、王九思、康海、杨慎、徐渭、汪道昆等人登上曲坛,明初杂剧创作的疲弱状态才有所改善,并由此进入了一个新的发展阶段,即北曲杂剧在日臻兴盛的传奇体制的冲击下日渐衰落,南曲杂剧却迎来了发展的契机。杂剧对传奇体制因素的吸纳与效仿已成为普遍现象,其自身的文体特征日益模糊不清。这一时期虽有梁辰鱼、凌蒙初等几位曲家仍遵依元人之家法,但已属凤毛麟角。

据明人何良俊《四友斋丛说》和沈德符《万历野获编》等记载,到了嘉靖、隆庆之后,北曲杂剧已少有人唱。南曲的盛行,特别是昆山腔的风行一时,给北曲杂剧带来的冲击远甚于此前。但应该指出的是,近代以来的不少戏曲史家认为本期杂剧创作“式微”、“衰落”云云,主要指的是北曲杂剧,而南曲杂剧在嘉靖以后始趋蓬勃,由是杂剧一体,乃随之进入新的发展阶段。

02

戏曲史家卢前《明清戏曲史》曾对剧作家之“时地”进行过统计,发现明杂剧作家主要分布在江苏、浙江、安徽等省,“若论籍贯,以吴人为多,浙人次之”,“实以江南为盛”。这些生活在南戏、传奇发祥地东南地区的戏曲家,深受南戏与传奇的熏陶、影响自是不言而喻的。因此,明代剧作家兼作传奇与杂剧者比比皆是,如沈采、梁辰鱼、林章、梅鼎祚、胡文焕、沈璟、顾大典、王骥德、陈与郊、汪廷讷、叶宪祖、陈汝元、徐复祚、孟称舜、袁于令等,莫不如此。戏曲家们兼作传奇和杂剧,使得二者的文体界限逐渐模糊,最终导致了杂剧的传奇化与杂剧文体的消解。

|