|

我无意在这本书里表达任何个人的政治观点,也有意地控制了语气和内容,不代表任何人发出控诉或是请求。不代表没有登记的非法移民,不代表环境保护主义者,不代表其他的任何利益团体,甚至也不代表得州西部那些因黄体酮过剩产下漂亮小牛的奶牛。

我思考玉米的问题,棉花的问题,航运港的问题,大桥和高楼的问题,还有那些小小国旗下被埋葬的无名士兵,想听听他们在坟墓中的耳语。随着探究的深入和越来越多的了解,你会发现,“看不见的美国”越来越大,越来越复杂。

我想,还需要指出很重要的一点,《看不见的美国》和其他所有的书一样,可能不同的读者在字里行间会读出完全不一样的信息。如果说《看不见的美国》有任何立场的话,那也是来自球场的边线,来自深邃的地下,来自高远的天空,或是不为人知的内部。这些都是“有利地形”,因为在这些地方,能够听到那些安静而微妙的声音,被高声喊叫和响亮口号屏蔽了的声音,平时听不到的声音。“看不见的美国”无心争论。“看不见的美国”筋疲力尽。“看不见的美国”没有时间去静坐示威,也抽不出空闲观看电视上激烈的辩论。“看不见的美国”只想喝杯啤酒,早点睡觉。正是这些人维持着美国的正常运转。如果这些人明天辞职不干,我们习以为常的生活就会戛然而止。

我也想过,为了写作本书所做的研究和书里讲的那些故事,到底有什么重要?我为什么要在意谁点亮我的灯,谁让我的食物如此美味,谁帮我的航班顺利着陆,谁让我的牛排入口爽滑,谁让我安全准时地到达目的地?和别人一样,我也有“更重要的事情”要做,好像不应该浪费时间想东想西。但我又想到,过去这几年,我为了这本书走南闯北,调查研究,好像眼界一下子打开了;而之前那些平静的“好日子”里,我就像一个紧闭双眼的无知稚童。到底哪种生活更好呢?

我脑海中浮现出一个形象,那是一个孩子,从来没人要她布置饭桌、削土豆或是出去扔垃圾。这个孩子想要新的玩具,马上就能到手;想要新的手套帽子,马上就能穿戴起来。她张口要求,东西就自然而然送到手里,于是她的要求越来越多,越来越高。这种情况会一直持续,直到习惯成自然,直到她觉得自己天生就具有这样的特权,理应获得如此待遇。但是,如果这个孩子足够幸运,她最终会发现,自己的衣食住行、娱乐设施和舒适生活,都是父母辛苦工作换来的。她会更多地了解到一个家庭的功能,了解自己的欲望不过是这个复杂拼图的一小块。原来世界比之前想象的更加广阔丰富,无限无涯,值得她为之奋斗,做出自己的贡献。

我想,这样的事情每时每刻都在发生。不管是作为家庭一员的孩子,还是作为国家一分子的公民,抑或只是正在熟食店买火腿的老顾客。把幕布拉开,看看忙碌无比闹哄哄的后台,那里是如何运作的,有多少人在全速开动脑筋,贡献体力,甚至做出个人牺牲,努力让这个系统正常运转,努力让你眼前的这台戏精彩纷呈,奇妙非凡。

(本文节选自《看不见的美国》,有删节)

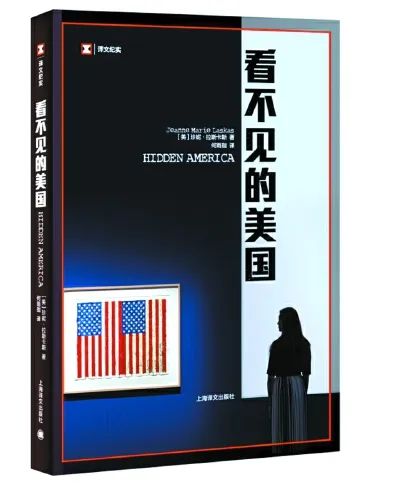

《看不见的美国》

[美]珍妮·拉斯卡斯 著

何雨珈 译

上海译文出版社

|