|

从邦加人那里回来,埃科走进一家自家门口的餐馆。服务员端来三片生菜叶子,“趁我不备突然张嘴”说:“这是我们用伦巴第莴苣制成的新型蔬菜什锦莎拉,点缀以皮德蒙出产的芝麻菜,细切后撒上海盐,再用本店特色秘制香醋腌过,再撒上翁布里亚出产世界第一的初榨橄榄油,一到美味香浓的凉菜就摆在你的面前。”

想想眼下泛滥的真人秀节目,比如一个明星走路的时候拌了一跤,屏幕上就会出现“哈!拌跤!”之类的字幕,并伴有笑声的配音,似乎在告诉观众:该轮到你们笑了哦。一些事情本质无比荒唐,但我们就是时刻准备为它们鼓掌、喝彩。

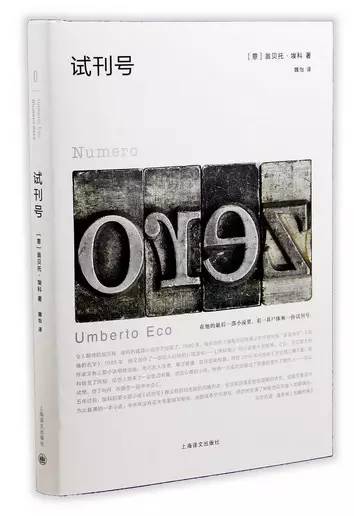

《试刊号》

作者:(意)翁贝托·埃科

译者:魏怡

版本:上海译文出版社 2017年1月

仿讽体在西方有着悠久的历史,古希腊的阿里斯托芬就写过一部著名的剧作——《云》——来讽刺苏格拉底。另一个名篇是《格列佛游记》的作者乔纳森·斯威夫特的文章《一个温和的建议》,文中他模仿英格兰绅士的口吻,针对当时爱尔兰发生的严重饥荒建言献策:其实可以让爱尔兰人把他们的孩子养到1岁时吃掉,这样既可以缓解成人的饥饿,也可以减少新增人口,减轻粮食的压力。在汉语文学中,鲁迅就曾经做过一些仿讽体的尝试,成整篇规模的包括著名的《狂人日记》,《彷徨》中的《幸福的家庭》,以及《朝花夕拾》的全部篇章,都可以算是仿讽文。不过后来的文学中,很难说仿讽文成了一个成形的传统。这一次,埃科的杂文集让我们看到了文学的另一种可能。

埃科最初吸引我,部分是因为他数不清的名头:“公共知识分子、小说家、符号学家、美学家、史学家、哲学家……”但是,对于我们来说,阅读埃科大可不必耽于这些煞有介事的介绍。这些被世人用作炫耀的知识、权威,实际上无关于文学的欣赏;作为学者的埃科就留给专业人士,但是作为作家的埃柯是属于所有读者的。就看我们的头脑是不是足够开放、足够机灵,能够跟得上埃柯老师不拘常规的神逻辑。

|