|

2004年至2013年十年的上海书展,我算得上是每届必去、每去必买书的老读者了。每年盛夏,上海书展成为我的最爱。 2004年至2013年十年的上海书展,我算得上是每届必去、每去必买书的老读者了。每年盛夏,上海书展成为我的最爱。

2013年8月,上海书展十周年,留意一下新闻报道,有关上海书展的书我知道的有两本:《书的世界与世界的书》和《书香上海地图》(手绘书店指南,上海书展十周年纪念版),前者介绍了世界著名书展包括上海书展,后者是一册地图。令我略有些遗憾的是,纵览上海书展十年概况、剖析十年发展的书,我并没有见到。

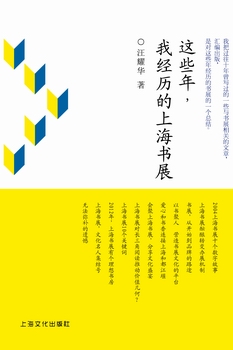

前些日子在书店觅到《这些年,我经历的上海书展》,非常高兴,终于有人为上海书展撰书立著了,这说明经过十年发展的上海书展已经有了记录和研究的价值。

《这些年,我经历的上海书展》的作者是何许人也?曾任上海市新闻出版局局长、上海书展的创始人孙颙为该书写了序,孙颙说:“参与上海书展工作的人士,前后很多,领导和组织者,变化也相当频繁。最近的几届,我因为工作岗位的变化,基本没有参与具体事务。汪耀华先生,大概属于稀有动物之列了。他在这十多年的时间里,几乎一直是书展重要的参与者和热心的推动者。”从中一窥作者在上海书展中的角色。

细细研读该书得知,作者是十年书展序馆兼布展负责人、书展官方宣传品 《读者手册·指南》《读者手册·会刊》《读者手册·参展者名录》《读者手册·服务便笺》 的编辑者……这些工作其实并不是作者的本职,作者自我调侃“我是‘局’外人”,“每届书展,从筹办到结束,我在书展办公室这个团队中承担着一部分工作,我自己也有一个团队在我从绍兴路接受指令后回到福州路实施。当然,这只是一个季节性的事项,不能丝毫影响本职工作”。

书中有每届书展的各种数据,譬如在上海展览中心举办的首届上海书展(2004年),入场读者二十多万人次,零售码洋一千三百万元;2012年入场读者三十二万人次,主会场和分会场共实现零售码洋六千万元……记录了上海书展的足迹和进步,供参加过书展的读者一起品味、回忆。

当然,该书不仅仅是对书展的记录,更多的是思考。“上海书展酝酿转变办展机制”、“上海书展:‘试水’出版长三角概念”、“书展,从开始到品牌的路途”、“以书聚人,营造书展文化的平台”等文,可以体会作者对上海书展的不断思索。

2005年,作者写道:“从上海书展两年来的情况看,有专业展会和大众书市分离、从政府包办到社会办会展的趋势。”“书展今后可能向组建专业会展公司发展,社会化办展的格局初步形成。”在当时书业专业人士争论上海书展应该办成专业书展还是大众书展的背景下,作者认为应该办成大众书展,“书展的成功,也许就在于吸引本来几乎与书无缘的人”。

2011年,作者思考“上海书展升格了,但又如何调适?”认为“上海书展具有复制价值,但不可照搬”,将“书香中国”上海周纳入书展,“以上海书展为主体展开,中心开花、四周结果,掀起全国阅读主导的活动高潮,这是一种创新,不过,这个周的活动可能也不容易,需要耐心培育,也许在整个行业中先培育一支推广、策划队伍共同谋划才是明智之举”。

这些思考对书展生存和发展非常重要,特别是一位参与书展整体策划的从业人士。

当然,对于我这个普通的爱书人而言,感兴趣的还是各种书展趣事。譬如电视节目主持人曹可凡在九年间签售了八次,每次都有明星站台。2009年为曹可凡新书 《可凡倾听——心灵攻略》 签售捧场的是刘嘉玲,两人见面聊兴正浓,背后的活动布景板却突然落下,所幸无人受伤,仅仅待了三分钟,刘嘉玲便匆匆退场……

作者在后记中写道:“我得以有闲回想这些年我经历的上海书展。于是,整理旧文编成一册,作为一个历史的留影。”记录现场,难道不是书展亲历者们应该做的事吗?

|