|

2013年,中国袭来一阵汉娜·阿伦特的浪潮,不仅电影《汉娜·阿伦特》热映,其著作也随之热销。北京世纪文景公司相继出版了阿伦特的《共和的危机》《康德政治哲学讲稿》,都取得了较大反响。在当下中国,阿伦特为什么又火了?近日,世纪文景邀请复旦大学国际关系与公共事务学院政治学系洪涛、华东师范大学哲学系王寅丽,就“当下中国语境中的汉娜·阿伦特”展开对话。 2013年,中国袭来一阵汉娜·阿伦特的浪潮,不仅电影《汉娜·阿伦特》热映,其著作也随之热销。北京世纪文景公司相继出版了阿伦特的《共和的危机》《康德政治哲学讲稿》,都取得了较大反响。在当下中国,阿伦特为什么又火了?近日,世纪文景邀请复旦大学国际关系与公共事务学院政治学系洪涛、华东师范大学哲学系王寅丽,就“当下中国语境中的汉娜·阿伦特”展开对话。

洪涛致力于政治哲学领域多年,王寅丽是汉娜·阿伦特《人的境况》《在过去与未来之间》等著作的中译者。两位教授从政治哲学以及公共智识的角度,讲述汉娜·阿伦特的原创性学术贡献,以及阿伦特的思想在当下中国有何借鉴价值。如果说,之前对阿伦特作品中文版的引入,还是将汉娜·阿伦特作为一位学院派的哲学家,一位在思想的领域中孤独沉思的智者,那么从2013年开始,文化界和出版界对阿伦特的定位发生了不小的变化。阿伦特最先被引入中国时,人们最为关注的是她对极权主义的批判,而最近对阿伦特的关注则转向了她对于恶的平庸性的思考。对阿伦特关注点的变化,也让阿伦特更多面的身份渐渐被国人认知,让很多之前并不了解阿伦特的中国青年开始认识这位思想界的边缘人、美国公共知识界的偶像、思考二十世纪政治灾难最具启发性的德国女性。

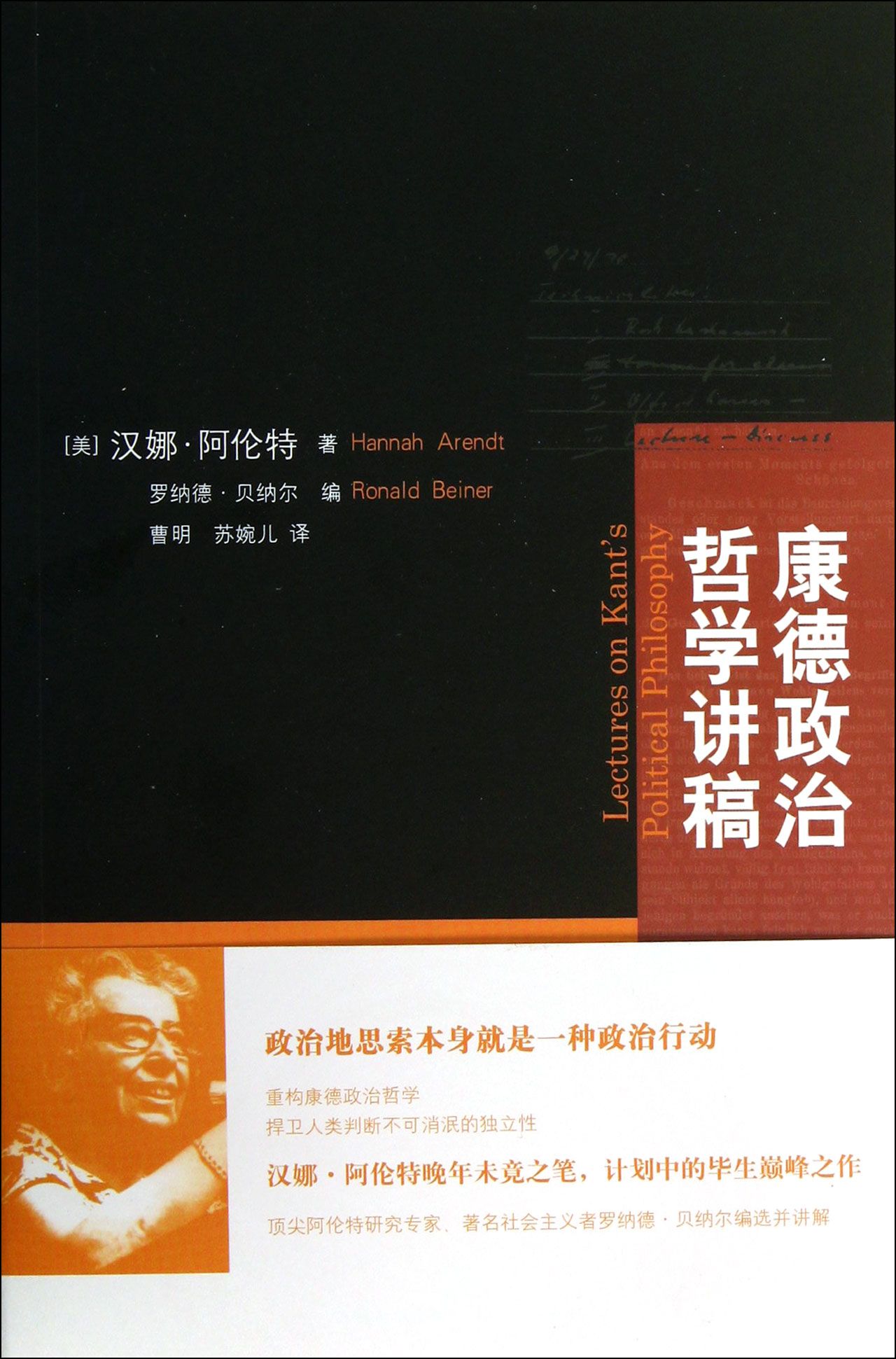

阿伦特的著作《共和的危机》中收入三篇论文“政治中的谎言”、“公民不服从”和“论暴力”及一篇访谈录。这些作品见证了二十世纪六十年代越南战争、学生暴动、黑人民权运动以及七十年代前期以美国为首的世界性动荡,体现了阿伦特的政治卓识。《康德政治哲学讲稿》则强调了个人在面对公共事务时的判断能力。

据悉,北京世纪文景公司将在下月推出阿伦特的另外一本书《反抗“平庸之恶”》,在这本书中,阿伦特将把视角更集中于个人,指出现代社会道德崩坏下,个人如何能够不被意识形态控制和诱惑,以及个人应该承担怎样的政治和道德责任。

|