|

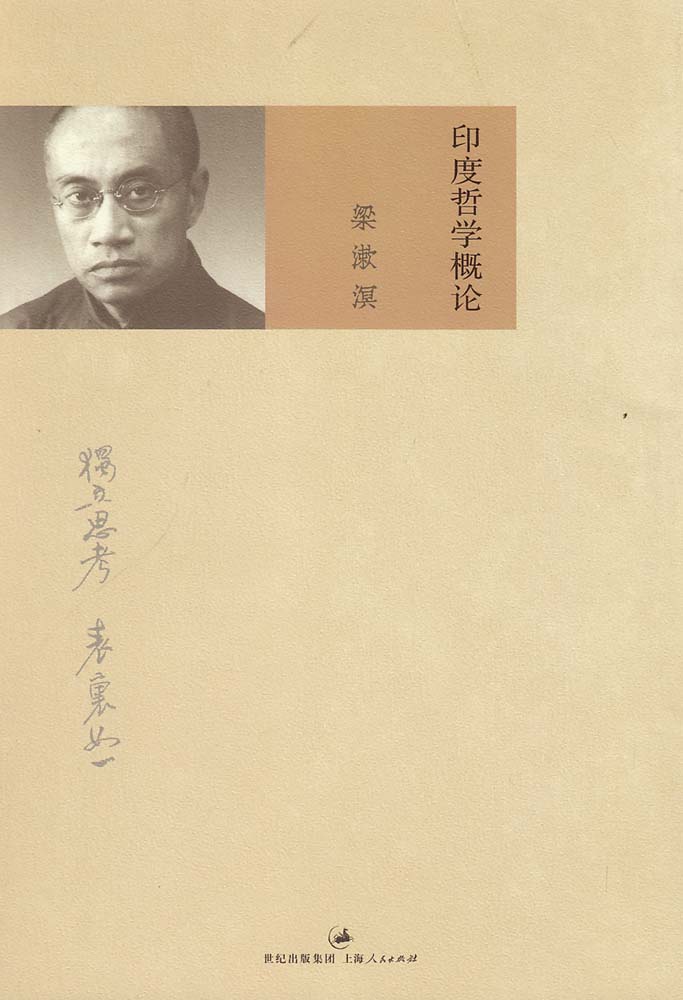

梁漱溟,20世纪中国最具独立风骨及知行合一的思想家、社会实践者。这位被称为“中国最后一个大儒”的学者,拥有让后人享用不尽的思想成就。世纪文景已出版梁漱溟多部作品。2005年“世纪人文系列丛书”收录《东西文化及其哲学》、《印度哲学概论》等5本书;2010年,“梁漱溟作品集”首批3种《中国文化要义》《人心与人生》、《乡村建设理论》新装上市。2013年起,世纪文景陆续出版《梁漱溟文稿手迹选(壹集)》等作品,种类涵括专著、自传、日记、书信、口述、手迹等,让读者对梁漱溟这位大师有最权威且多角度的体认。 梁漱溟,20世纪中国最具独立风骨及知行合一的思想家、社会实践者。这位被称为“中国最后一个大儒”的学者,拥有让后人享用不尽的思想成就。世纪文景已出版梁漱溟多部作品。2005年“世纪人文系列丛书”收录《东西文化及其哲学》、《印度哲学概论》等5本书;2010年,“梁漱溟作品集”首批3种《中国文化要义》《人心与人生》、《乡村建设理论》新装上市。2013年起,世纪文景陆续出版《梁漱溟文稿手迹选(壹集)》等作品,种类涵括专著、自传、日记、书信、口述、手迹等,让读者对梁漱溟这位大师有最权威且多角度的体认。

《梁漱溟文稿手迹选》系梁漱溟先生文稿手迹最大规模的集结出版,将分批陆续推出。

不同于一般的手迹选,《梁漱溟文稿手迹选》既以“文稿”为名,所选重在能体现梁漱溟思想成果的手迹文本。梁漱溟长子,八十七岁高龄的梁培宽先生是本书的编者,不仅就文稿的选用提出意见,还反复阅读梁漱溟的相关文字,字斟句酌,数次毁稿,撰写本书的前言《为此书致读者》一文。

梁培宽先生一再强调,梁漱溟先生终生为求解中国问题和人生问题而思辨,而力行,文字绝非敷衍了事,都是有为而发,“这些文稿所体现的思想成果,饱含着梁老这位‘笔耕’之人的心血,是来之不易的”,“这些文稿手迹其意义远超乎文字形体之间”。《梁漱溟文稿手迹选(壹集)》分3册,精选《我的治学小史》、《儒佛异同论》、《东方学术概观(旧稿)》;《东方学术概观(改写本)》、《礼记大学篇伍严两家解说合印序》、《伍庸伯先生礼记大学篇解说》、《礼记大学篇伍氏学说综述》等内容。

《我的治学小史》初撰于1942年,1974年后补写完成。前后历经三四十年。作者详细剖析其五十岁之前的治学经历及其思想变迁,坦陈“我还不是为学问而学问者,而大抵为了解决生活中亲切实际的问题而求知。因此在我的自学小史上,正映出了五十年来之社会变动、时代问题”。

1966年8月24日,梁漱溟被抄家,衣物书籍荡然无存,被迫从北房移小南屋。《儒佛异同论》就在这无一书在手的环境中,全凭记忆写成。

《东方学术概观》着笔于1950年代末60年代初,草成约两万字。1975年,《人心与人生》写出后,梁漱溟翻出旧稿,“觉其文笔软弱无力,盖亦识力不足之征”,决计重新改作,写出新版《东方学术概观》。著者分就东方三家——儒家、道家、佛家——之学各有所阐述,力求简明切当,有助于后学识其途径。

1950年冬~1951年春,伍庸伯(观淇)先生为梁漱溟等讲解《大学》。其本文部分六讲,经梁漱溟、马仰乾等纪录整理成《礼记大学篇解说》;其他六讲,则有梁漱溟综合成《礼记大学篇伍氏学说综述》。此后连同严立三先生所著《礼记大学篇通释》,合编为《礼记大学篇伍严两家解说》一书,并于1965年3月写成《两家解说合印序》。

伍庸伯、严立三对梁漱溟影响很深,对他们的人格精神,梁漱溟钦佩不已。尤其伍庸伯是梁漱溟心里最折服的人,梁漱溟认为他在儒学方面的贡献足以补宋儒名儒之不足。1928年,早已是全国知名的大学者的梁漱溟,表示愿师事伍庸伯而被谢绝;1951年,梁漱溟再度表示愿做伍庸伯的学生,又遭婉拒,引为终身遗憾。

梁漱溟先生的手迹既可见出其为学之道,又能反映其性格与品格,也可以从书法角度加以审视。梁漱溟虽自认为“夙无临池功夫”,“从来于任何碑帖书法不加理会”,但书法界人士则评说梁漱溟的行书是“清雅恬淡而又坚挺绵密”,给予了很高的赞誉。

《梁漱溟文稿手迹选》采用高清扫描,原色影印,特种纸张,国际开本,函套精制的方式,以便最大程度地呈现作者手稿原初状态,既可供学术研究之用,也可供书法爱好者鉴赏收藏。

|