|

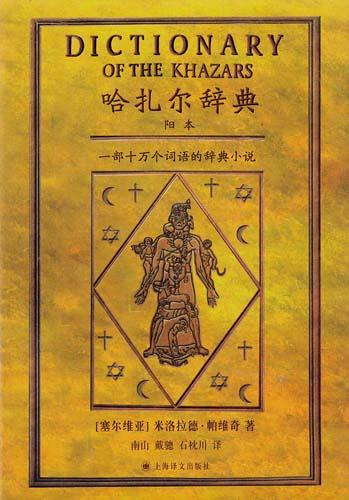

今年1月,上海译文出版社引进出版的塞尔维亚作家米洛拉德·帕维奇《哈扎尔辞典》(阳本)在北京、上海、广州、深圳、江苏、浙江33家书店首发,9月14日,《哈扎尔辞典》(阴本)正式在深圳发布,阴本和阳本只有11行字的不同。译者南山也做客深圳小津概念书房与深圳读书会、后院读书会的朋友一起谈论这本奇书,晶报记者专访了南山先生。 今年1月,上海译文出版社引进出版的塞尔维亚作家米洛拉德·帕维奇《哈扎尔辞典》(阳本)在北京、上海、广州、深圳、江苏、浙江33家书店首发,9月14日,《哈扎尔辞典》(阴本)正式在深圳发布,阴本和阳本只有11行字的不同。译者南山也做客深圳小津概念书房与深圳读书会、后院读书会的朋友一起谈论这本奇书,晶报记者专访了南山先生。

无法用塞尔维亚语翻译很遗憾

晶报:您第一次接触《哈扎尔辞典》是什么时候?当时的感觉是怎样的?

南山:我1994年回国,之前在法国待了5年,回国后我读到一本《外国文艺》,大约是1993年的过刊,里面有《哈扎尔辞典》的评论,还有老翻译家戴骢、石枕川根据俄文译本的节译,这是我对《哈扎尔辞典》的第一次阅读,这也是《哈扎尔辞典》第一次被翻译成中文,那时候中国没有加入国际版权组织,可以随意翻译。而在法国的时候,我曾经在巴黎的报纸上看过一篇《哈扎尔辞典》的评论,我很清楚记得一句评论:这是21世纪第一部小说。我之前对法国现代派的作品比较了解,当然其中也有不少形式大于内容的作品,但是《哈扎尔辞典》给我的感觉是很震撼的,这是一本奇书,一眼看上去好像怪怪的,里面的内容非常耐人寻味。

晶报:您从一位读者变成一位翻译者,整个过程是怎样的?《哈扎尔辞典》是用塞尔维亚语写作,您比较擅长法语和英语,为何不直接找塞尔维亚语的译者呢?

南山:没能够直接找到塞尔维亚语的翻译是非常遗憾的,出版方一直在寻找塞尔维亚语的翻译者,但是找不到,不是因为没有学习塞尔维亚语的人才,他们都愿意去从事商务翻译和口译等工作,不愿意从事文学翻译,这个行当的待遇太低,无法养活自己,翻译1000字只能拿到50到100元,翻译一本书的酬劳不如做一场商务口译。后来我们了解到,这种情况在其他国家也存在,《哈扎尔辞典》通过其他语言转译的例子不少,后来我选择用比较可靠的法语译本进行转译,并且与英文和俄文版对照。

难缠的“情人”

晶报:您在翻译的过程中遇到最大的困难是什么?

南山:我把《哈扎尔辞典》比作一位难缠的情人,我对它是又爱又恨,文本太吸引人,它让我进入了从未见过的世界,不忍离去,可是,《哈扎尔辞典》翻译的过程很痛苦,里面有基督教、伊斯兰教和犹太教的内容,里面有非常多的宗教名称和称呼,例如三种宗教关于天神和魔鬼的称呼,翻译成中文需要找到约定俗成的名称,单这一项就需要大量的查找,而且,翻译当中又会发现前文和后文的行文逻辑甚至是名称都不同了,我猜测是作者帕维奇有意为之,他想让读者知道,这是一本虚构作品,并不是一本研究哈扎尔的学术著作,可是,这也极大加大了翻译的难度。

晶报:这是您18年前的译作,那个时候的翻译跟现在的翻译有何不同?

南山:很惭愧,翻译《哈扎尔辞典》的时候我就生了一场大病,校订的时候,我只能在病床上垫着隔板来校订,之后我就没有再翻译其他作品了。当时的译者是很孤独的,工具书不多,也没有办法使用像维基百科这样的网络工具,也没法远程跟行家们交流。

帕维奇是百科全书式的作家

晶报:您认为《哈扎尔辞典》今年重新出版,它在现在这种阅读的环境里,会有怎样的遭遇?

南山:现在的阅读环境跟18年前已经不一样了,读者们的知识结构和审美习惯已经能够接受后现代的作品,很多后现代风格的音乐、绘画已经为大家所接受,像我们在深圳小津书店参与读书会的时候,听的就是后现代风格的爵士乐,《哈扎尔辞典》虽然读起来有些荒谬的感觉,可是它反映了一种心灵的真实,会得到很多读者的喜爱。

晶报:帕维奇这样的作家很罕见,当然他的写作也给您造成很大的“痛苦”,您怎样评价他?

南山:帕维奇无疑是一位大学问家,百科全书式的人物,他真的是学贯古今,虽然小说是虚构的,可是帕维奇借用了很多哈扎尔研究的史料和研究成果,这些他都随手拈来,很靠谱的,而且他同时还是建筑学家、小提琴手、诗人,读书会的那位读者说这是一本歌谣,这是很有创见的。与此同时,由于哈扎尔的史料很少传世,尤其实物几乎一件都没有,它的文字也消失了,尽管在其他民族的历史里,确切能够知道世界的版图上真实存在过哈扎尔这个民族,哈扎尔消亡的原因有可能是这个民族改宗了,放弃了本民族的宗教和文化,帕维奇让三个宗教的传教士、托钵僧和拉比出来辩论,他用虚构的方式重构了这个民族的历史。

帕维奇为何错过诺奖

晶报:提个很俗的问题,帕维奇为啥没能获得诺贝尔文学奖?

南山:帕维奇真是叫做生不逢时,他一度获诺奖的呼声非常高,西方最著名的那些评论家都认为帕维奇获诺奖已经是毫无疑问的事情,这个时候,北约和南斯拉夫的战争开始了,由于政治的原因,帕维奇错过了诺贝尔文学奖。政治的力量还是比文学的力量大。

|