|

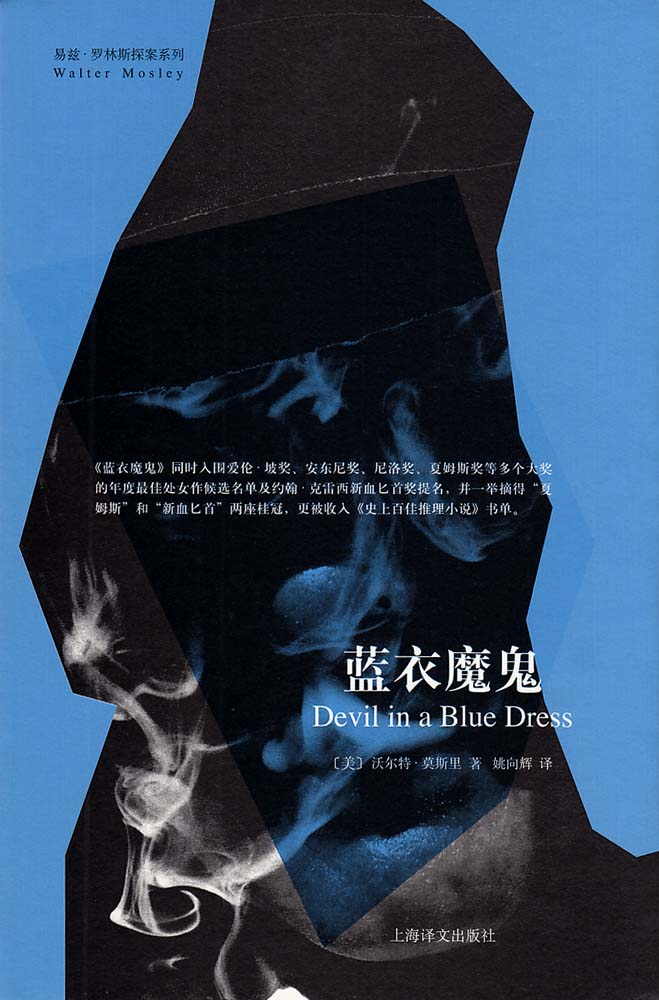

推理小说的定义是什么?推理小说和侦探小说有何异同?中国有推理小说传统吗?推理小说未来会有什么样的发展方向?日前,在上海译文出版社举办的黑人小说家沃尔特·莫斯里的“易兹·罗林斯探案集研讨会”上,这些问题被一一讨论。 推理小说的定义是什么?推理小说和侦探小说有何异同?中国有推理小说传统吗?推理小说未来会有什么样的发展方向?日前,在上海译文出版社举办的黑人小说家沃尔特·莫斯里的“易兹·罗林斯探案集研讨会”上,这些问题被一一讨论。

“推理小说”和“侦探小说”是同一个概念

蔡喆炯 “推理之门”网站站长

讨论推理小说的定义,首先要从这个概念的产生说起。其实我们常说的“推理小说”和“侦探小说”从源头上来说,是两个完全同样的概念。

最早,并没有“推理小说”这个名词,1841年时,这类小说在英文中被称为“侦探小说”,而传到日本后则叫“探侦小说”。后来,日本把汉字里面的侦探的“侦”字废除了,原来“探侦小说”名词就不能用了,就用“推理小说”一词替代了原先的“侦探小说”一词。

从汉字“推理”两个字的字面意思上来看,“推理小说”这个词会让中国读者产生一种误会,就是觉得只有是通过逻辑推理来发现案件真相的小说才算是推理小说。如果是一个私家侦探跑到酒吧里把一个嫌疑人打得鼻青脸肿,这个案子就破了,读者首先会进行质疑,“这算是推理小说吗?”而根据《大英百科全书》对于“侦探小说”的定义,凡是描写刑事案件侦破过程的作品就叫侦探小说。有没有推理并不重要。所以,一般把“推理小说”同样定义为描写刑事案件推理侦破过程的小说。

国内,在解放前侦探小说比较发达,甚至引进欧美侦探小说的时间比日本还早,比如“福尔摩斯”系列小说翻译到中国就比日本早2—3年。新中国成立后,有一段时间侦探小说曾被打成“鸳鸯蝴蝶派”。那段特殊岁月里,也不能说侦探小说不存在了,因为在上世纪五六十年代,反特小说还是很旺盛,它也是一种特殊的侦探小说,主要内容是关于公安抓特务的故事。即便是在“文化大革命”的时候,也有侦探小说的存在,以手抄本的形式出现,比如《一双绣花鞋》。其实这都是延续了反特小说的写作手法,也属于侦探小说。

改革开放后,国内开始引进一些外国翻译作品,这时候分歧就出现了。从欧美作品翻过来就称为是“侦探小说”或“犯罪小说”,而从日本翻译过来称为“侦探小说”或“推理小说”,于是市面上就出现好几种名词,实际上都是指向同一个事物,虽然它们分别在东半球和西半球发展起来。

市面上关于推理小说的定义,可以分成三个层次。

《大英百科全书》的定义可以称之为广义的定义。狭义的推理小说定义,就是前面提到的以逻辑推理、犯罪手法为核心的小说,日本叫“本格推理”,欧美叫“古典推理”。还有一种更广泛的定义,是由一位读者提出来,我觉得也很有道理。原先是国外不少推理小说协会或机构,出于商业目的把推理小说的外延不断扩大,把很多看上去不像推理小说的东西也归于此类。现在,国内也出现类似观点,认为只要作品结尾可以让读者非常吃惊、意外的,就可以算做推理小说。

比如东野圭吾的《秘密》,小说从头到尾就没有发生刑事案件,讲述了一个故事,有一个非常意外的结局,就获得了日本推理作家协会的奖项。

中国公案小说的影响不可忽视

叶开 作家,《收获》杂志编辑部主任

今日年轻一代,谈论比较多的是欧美、日本的推理小说,往往忽略了中国公案小说的影响。比如说《施公案》、《狄公案》等,有些推导之巧妙远远高于现在很多小说。读唐传奇中的《玄怪录》,觉得推演很严谨。记得有个故事说,一个女子的丈夫和父亲出外经商,结果被杀了,冤魂托梦给她,但是又不能说出杀人者的真名,只告诉她,杀她丈夫的叫“车中侯、门中草”,杀她父亲的人是“河中走、一日夫”,于是她到处去寻找这个名字指的是谁。这是中国1500多年前的推理小说,所以要“增强民族自尊心”。清末、民国的文人,接触到欧美小说,尤其是福尔摩斯探案,激发了大量的本土作品,但是写得比较糟糕。荷兰作家高罗佩运用中国古典元素写的推理小说《狄公案》直到现在还是很受读者欢迎,也从另一个侧面反映中国传统文学的生命力。

我的看法是,不管是哪个门类的文学,都是对终极事物的探寻,要寻找一个有可能满意、甚至不满意的目标,不管是推理小说或是其他小说,都是人类的想象、推理,人类探寻未知领域的进程。其实,我们现在看到侦探小说中的一些线索、手法,实际上已经穷尽了,反过来说,倒可能在传统文化宝藏中发觉到意想不到的资源。比如易兹·罗林斯系列探案,其实最令我感动的是作者描写了一个跟他自己所处非常贴合的环境。他把上世纪四五十年代写得非常细,包括参加了诺曼底登陆,在战场上亲手掐死了一个德国人,一边掐一边尖叫。当一个黑人和一个白人在死亡战场上相遇,所有的种族问题都不重要了。作家写的是人在卑微时如何面对巨大的恐惧、巨大的不幸,这不是一个很轻浮的推理,不妨称之为“重推理”。

|