|

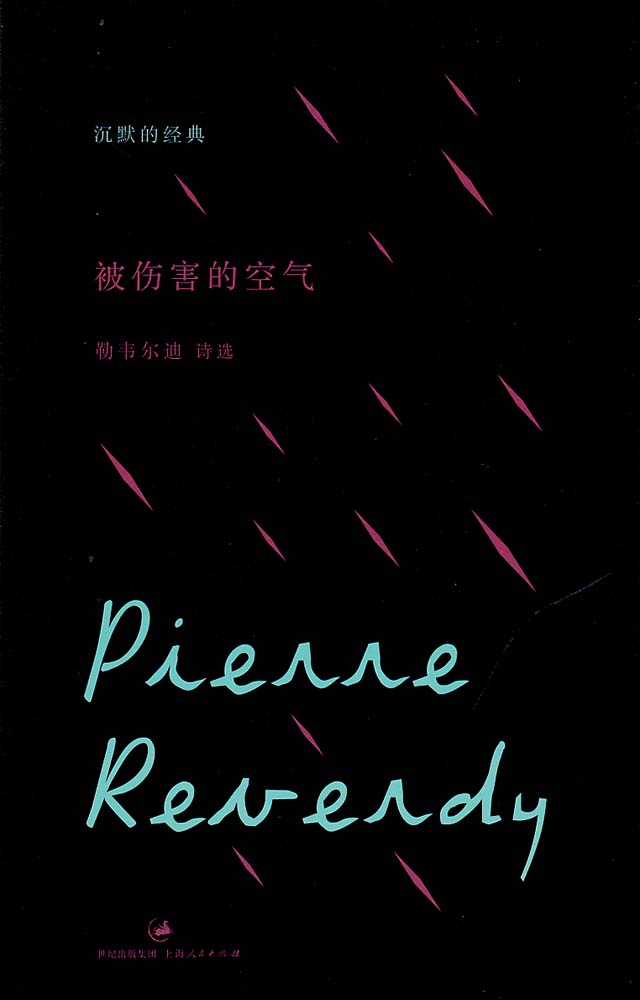

彼埃尔·勒韦尔迪(PIERRE REVERDY,1889—1960),1889年9月13日出生于法国南方城市纳博讷。他的童年是在乡野里度过的。这使他一方面因领略故乡的阳光、风、大海、空阔孤寂的沙滩,从而培养起对大自然物象的极端敏感;另一方面也使他很早就体验到一种恐慌骚乱的精神状态,时刻准备对大自然的重压进行反抗。 彼埃尔·勒韦尔迪(PIERRE REVERDY,1889—1960),1889年9月13日出生于法国南方城市纳博讷。他的童年是在乡野里度过的。这使他一方面因领略故乡的阳光、风、大海、空阔孤寂的沙滩,从而培养起对大自然物象的极端敏感;另一方面也使他很早就体验到一种恐慌骚乱的精神状态,时刻准备对大自然的重压进行反抗。

1910年,他来到巴黎,为了“写出世界上最美的诗章”。他与毕加索、璜?格里、雅各布、阿波利奈尔等建立了友谊,并同他们一起参加了立体派活动。

1916年,他创办刊物《南—北》。这个刊物后来成为一个新诗的实验园地。在阿波利奈尔和超现实主义新潮之间,勒韦尔迪仿佛一座桥梁,起着过渡的作用。

1926年,他离开巴黎去索莱斯姆(SOLESMES)修道院,一住就是34年!但到底是通过什么途径,使勒韦尔迪从青年时代的诗歌狂热终致踏上与上帝秘密对话和过神秘的晚年隐居生活之路?大概没人说得清楚。此后,尽管他也去巴黎小住,却始终未真正离开索莱斯姆。

1960年6月16日,他带着终生相伴的孤独,吞咽下最后一口空气。阿拉贡悲叹:“一颗黑色太阳陨落在索菜斯姆”。

诗行外壳的精致,以及诗意内涵的飘忽,构成勒韦尔迪整个诗歌的最显著特点。他的每一首诗,几乎都源自稍纵即逝的灵感,给人以神秘的空灵,一种冥冥中如电闪的悟知。他用电影的手法写诗,善于抓住那些不能抓住的东西,比如飞行的鸟,溜过去的反光,或飘散的钟声.勒韦尔迪在诗中自由而精确地安排背景,剪裁语言,按他自己那种仿佛拼版或导演的方式,把许多不同的形象杂乱地排列起来。在印刷上,勒韦尔迪也运用了一些特有的手段。

感受勒韦尔迪的诗,就像在淡泊朦胧的月光下感受悲凉。他把身心都靠在宁静上。他诗意的苍白静美,不是柔弱颓废,而是一股消蚀一切的力量。当这股力量触及心灵时,我们寂然落泪,思绪突破前所未有的地平线,扩张到星光之外,季节之外。他的诗的力量是渗出来的,像一股暗流,不一会儿,你便从头到脚全被浸透。宗教的神圣体验使勒韦尔迪加倍激烈,也加倍拒斥,使勒韦尔迪在深度上更感绝望。

从内心的角度看,勒韦尔迪是另一位兰波。弱化了的兰波——在兰波那里,语言的舞蹈及精神的滑落,导致集中和爆炸,导致拯救的本质。而在勒韦尔迪那里,它们仅仅从自身中指向激奋的萌芽。兰波的猛烈使语言汹涌直下,一去不返;而勒韦尔迪则迫使精神永无休止地重返原地。两种漩涡。在勒韦尔迪的诗中,感觉像缆绳断裂,不再彼此咬紧。这赋予灵魂另一种自由,一种至高的简单,一种奇异的震撼力。事物在自身中骚动,交叉,照亮,又在黑暗中互相平息

在诗中,勒韦尔迪摆出的是一幕幕最平实也最神秘的生活场景这些场景。非常之小之虚,惟有他能注入如此多的灵魂、想象和力量。他的句子简单极了,拆开来,是儿童随手撒落的语言,却是从不曾被人说出过的新鲜和纵深。他多么好地借用了简单,来烘托他内心的神秘和丰满。美的东西,在勒韦尔迪那里,不需很多,一点点足够,但那是心灵在美中择定的美,美之上的奇迹:灵魂苍白之静美。

可以想象,当人们被观代享乐生活的节奏驱赶着,疯狂地扑向每一张钱币,每一个偶然的命运入口,每一次肉体的迷乱时,勒韦尔迪是这样告诉自己的:“往回走,走向你的内心吧,不要追随盲目的时间。假如你能得救,那是你在拯救自己”。他进而说服自己转身向记忆中的大海、风、大阳,一直来到索菜斯姆这块净地。因为认识到想象也只能让他生活在非常生活化的现实里,勒韦尔迪才下决心,不再去都市的繁华街道拥挤,不再在皮肤和嘴唇的距离间苦苦渴求。

由此把生命铺展在静夜的省悟上,勒韦尔迪的诗获得了本质的神秘。在他的许多诗里,时间失去了线条或锁链的纵向意义,只见他用双手将彼时和此时轻轻一挤,两个时间里的发生便呈现在同一空间平面上。所以,他的生命不是诗页的翻转,而是旷野奔向地平线的延伸。他最后抵达的幽谷深潭般的生存境界,正是以空间的平阔拓展,战胜了时间貌似复杂的拐弯抹角。

勒韦尔迪不是兰波对心灵躁狂的无法克服,不是马拉美对寓于节律的音乐美的孜孜以求,也不是波德莱尔一脚踩着感觉浸没的鲜活意象,一脚踏住剥开一切的理性透彻,让自身成为一条不歇而绝望的河,顺着生命的河岸,涌向遥远处死亡的入海口,勒韦尔迪希望回到一切声音的源头里去。在他看来,林中的寂静,荒野的乱石,日子的明灭,都是生命倏然消失时留下的化石。需要用锋利的内静,去划破围裹这些化石的死亡表皮。那些伸手可触、睁眼可见的凡界风物,在他那双探根究底的眼睛的凝视下,恢复了各自原初的神秘遥远。他把生命无条件地投入到诗歌里,正是想另辟蹊径,让自己走进生命的更幽暗处,用把死亡推出体外的手,去探测渺小一己的全部内在神秘。

|