|

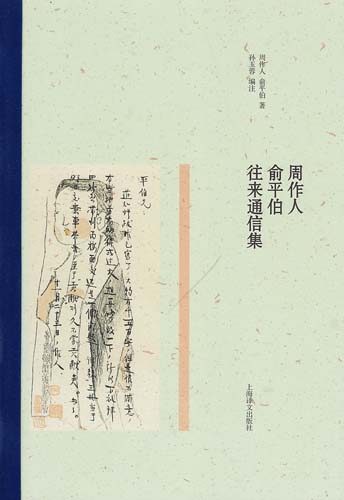

著名中国现代文学研究专家、天津社会科学院文学研究所研究员孙玉蓉女士编注的《周作人俞平伯往来通信集》一书,最近已由上海译文出版社出版。我不仅有幸在数年前拜读过该书初稿,而且近日还得到孙玉蓉女士赐赠的该书以红、蓝两种书脊装帧的版本。 著名中国现代文学研究专家、天津社会科学院文学研究所研究员孙玉蓉女士编注的《周作人俞平伯往来通信集》一书,最近已由上海译文出版社出版。我不仅有幸在数年前拜读过该书初稿,而且近日还得到孙玉蓉女士赐赠的该书以红、蓝两种书脊装帧的版本。

《周作人俞平伯往来通信集》是20世纪两位文化名人的交往实录。全书收入书信391封,其中周作人的书信是210封,时间由1922年3月27日至1935年12月20日。俞平伯的书信是181封,时间由1921年3月1日至1964年8月16日。虽然幸存下来的书信只是他们全部通信中的很少一部分,但是亦足以反映出那个时代的社会形态、文化背景、教育状况、学者之间的交往以及他们的学术观点和文化追求,反映了他们以及他们周围人们的一个生活侧面。对于我们今天从事现代文学研究、熟悉和了解那个时代的文化生活,都具有很好的参考价值。

周作人的书信主要来源于俞平伯收藏的三大卷册《苦雨翁书札》。那么,俞平伯是怎样历经磨难保存下了《苦雨翁书札》的?

据孙玉蓉女士在《周作人俞平伯往来通信集》编后记中介绍,1917年9月,周作人被聘为北京大学文科教授兼国史编纂处编纂时,正是俞平伯在北京大学国文系读书期间,俞平伯自此结识并师从于周作人。至1967年周作人病逝止,俞平伯与他或密或疏地交往了近50年。他们是师生,更是朋友。在学术上他们有很多共同语言。

上世纪二三十年代是俞平伯与周作人交往比较密切的时期。那时,他们之间的书信往来也十分频繁。为了便于保存,避免散失,1929年春,俞平伯将1924年8月至1928年11月周作人写给他的书信60封,装裱成册,使之成为既可观赏又可收藏的珍品。整个装潢十分考究,首尾均有薄木板夹护,上面贴着俞平伯自题的“春在堂藏苦雨翁书札”签条。配上周作人那洒脱隽逸的毛笔小楷、彩色信笺和信末多样的印章,简直就是一部精美的艺术品。1930年末,俞平伯又将1928年11月至1930年9月周作人写给他的书信64封,装裱成第二册《苦雨翁书札》。1932年春,俞平伯的第三册《苦雨翁书札》也装裱完成。3月14日,俞平伯携带着三册《苦雨翁书札》,应邀到苦雨斋小聚。他想让朋友们与他分享收藏和拥有《苦雨翁书札》的欣喜。于是,观赏俞平伯装裱成册的《苦雨翁书札》,便成了这次师生聚会的一个话题。短短的几年之间,俞平伯再三装裱《苦雨翁书札》并请周作人题跋的举动,让周作人感动。

孙玉蓉女士介绍说,“文革”期间,俞平伯被打成“资产阶级反动学术权威”,进了“牛棚”,挨了批斗,被抄了家,“扫四旧”的大火把他的藏书、文稿几乎焚毁殆尽,厚厚的纸灰飘散在他的旧宅老君堂寓所的院子里。这对于俞平伯来说损失惨重,无法弥补。然而,《苦雨翁书札》三卷册却能幸免于难,这就要感谢俞平伯的先见之明了。是他及早将《苦雨翁书札》交给儿子带到天津的家中保存,才使它躲过了那场浩劫。

|