|

提起上海科技教育出版社,人们首先想到的就是该社的拳头产品——“哲人石丛书”。作为目前品种数已达100种的高端系列科普图书品牌,“哲人石丛书”见证了上海科技教育出版社坚守科普出版阵地十余年精心打造金字招牌的努力,更彰显了其对社会价值的追求。 提起上海科技教育出版社,人们首先想到的就是该社的拳头产品——“哲人石丛书”。作为目前品种数已达100种的高端系列科普图书品牌,“哲人石丛书”见证了上海科技教育出版社坚守科普出版阵地十余年精心打造金字招牌的努力,更彰显了其对社会价值的追求。

14年打造名牌产品

作为上海科技教育出版社重点打造的一个科普图书品牌,“哲人石丛书”坚守“立足当代科学前沿,彰显当代科技名家,介绍当代科学思潮,激扬科技创新精神”的宗旨,这与传统知识型科普图书差异巨大。

选名家之作,请专家翻译,由具备相关科学背景的编辑制作,特邀行家审读,使“哲人石丛书”质量令人交相称赞。该丛书自1998年年底开始出版,至2012年年初总数已达100种,经过14年的成长,在社会上产生了巨大影响,为公众理解科学提供了一个坚实的平台。例如,2000年,人类基因组草图绘制完成,《人之书——人类基因组计划透视》、《生物技术世纪——用基因重塑世界》满足了人们对基因技术的好奇心;2002年,诺贝尔经济奖得主纳什的传记电影《美丽心灵》获奥斯卡最佳影片奖,《美丽心灵——纳什传》加深了人们对这位数学奇才的了解;2009年,当甲型H1N1流感病毒在世界各地传播着恐慌之际,《大流感——最致命瘟疫的史诗》成为人们获得流感病毒的科学和历史知识的首选读物……

同时,该系列丛书收获了各类奖项,如全国优秀科普作品奖、全国十大科普好书、科学家推介的20世纪科普佳作、文津图书奖、吴大猷科学普及著作佳作奖、《Newton—科学世界》优秀科普作品奖、上海图书奖、上海市科普优秀作品奖,还连续被列为国家“九五”、“十五”、“十一五”、“十二五”重点图书。

长线经营科普系列

在“哲人石”品牌的带动下,上海科技教育出版社十余年间陆续出版了多种优秀科普图书,如《竺可桢全集》(24卷)、“诺贝尔奖百年鉴丛书”(29卷)、“嫦娥书系”、《科学编年史》、“生命的困惑丛书”、《技术史》(7卷)、“普林斯顿科学文库”、“科学咖啡馆系列”、“让你大吃一惊的科学系列”、“我们脆弱的星球丛书”、“世纪人文·开放人文系列”、《希望——拯救濒危动植物的故事》等,其科普出版的规模效应逐渐显现。

通过科普出版,上海科技教育出版社不仅打造了出版社的品牌,更锻炼了一支出版团队。虽然十余年来科普编辑室负责人几度更替,人员有进有出,但始终有一支生力军坚守在科普出版第一线。

上海科技教育出版社副总编辑王世平在接受《中国新闻出版报》记者采访时,回忆说,上世纪90年代,上海科技教育出版社将科普图书确定为主要产品线之前,已经做好心理准备:要有甘于寂寞的耐心。“社领导深知,科普图书在相当一段时期内难以成为畅销书,难有轰轰烈烈的炒作;要有引导公众进行科普阅读的信心。因为随着科学与技术对日常生活的渗透,尤其是一些公共事件的出现,公众势必产生自发的对科普图书的需求;要有对社会的一份责任心。因为科普出版很难带来显著的经济效益,对出版社而言,社会贡献多过回馈。”

改变科普原有面孔

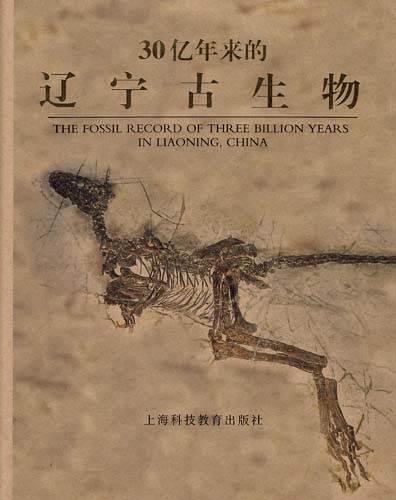

“与引进版科普图书相比,原创科普出版困难更多,出版周期更长。”王世平告诉记者,近年来,出版社在原创科普图书方面加大了投入力度,也获得了一系列成果。2007年,在“嫦娥一号”探月卫星发射升空前夕,推出了6册的“嫦娥书系”,这套丛书后来获得中国出版政府奖提名奖。2010年年底,耗时8年,推出了由国内120余位科学家和科普作家协力完成的近200万字的原创巨制《科学编年史》,获得全国优秀科普作品奖。24卷本的《竺可桢全集》到今年年底将出至22卷。2011年,推出了适合广大公众阅读的生命伦理读物“生命的困惑丛书”。2011年出版的《30亿年来的辽宁古生物》是新闻出版总署“十二五”重点图书,并获得上海图书奖二等奖。《中国古天文图录》获得中华优秀出版物奖,《青少年生物与环境科技活动指南》获得上海市科技进步三等奖,《恐龙足迹》获得上海市优秀科普作品奖。

|