|

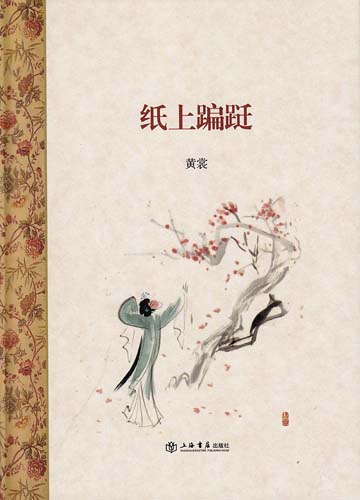

《纸上蹁跹》(上海书店出版社出版)为黄裳随笔中特殊的一种,1985年译成英文出版,2006年在美国重版。此次,先生将书稿重新整理,收入“海上文库”。书中收入作者用写意笔法写就京剧片段妙文十余篇,是老人童心来复的珍贵记录。文笔简丽清隽,泌人心脾;书中所配高马得绘图,与文字相映成趣。截稿前惊悉黄裳先生仙逝,特表哀悼,祝先生一路走好。 《纸上蹁跹》(上海书店出版社出版)为黄裳随笔中特殊的一种,1985年译成英文出版,2006年在美国重版。此次,先生将书稿重新整理,收入“海上文库”。书中收入作者用写意笔法写就京剧片段妙文十余篇,是老人童心来复的珍贵记录。文笔简丽清隽,泌人心脾;书中所配高马得绘图,与文字相映成趣。截稿前惊悉黄裳先生仙逝,特表哀悼,祝先生一路走好。

京剧艺术

以京剧为代表的中国戏曲艺术具有强烈的民族风格与特征。它是整个伟大的中国艺术传统中一个重要组成部分。

中国传统的戏曲艺术是歌、舞并重的综合舞台艺术。它以唱、做、念、打为主,辅之以“圆场”为代表的舞台调度手法和独特的服装、道具、切末、脸谱、锣鼓、丝竹伴奏等艺术手段,经过近千年戏曲艺人的辛勤创造、积累,从广泛的生活、艺术领域中汲取营养,形成了一种具有非凡表现现实生活能力的惊人的艺术力量,至今仍为广大群众所喜爱。

不妨以艺术大师齐白石的作品作些比较。齐白石是“大写意”派的代表,他笔下的花草、山水,无不以简练而浑成的笔法写出。但在用写意方法勾勒出的花瓣叶片中间,往往栖息着蜻蜓、蟋蟀、纺织娘……这样细小的昆虫,这是用工笔画出的,笔法之细致,往往使观者可以看到那透明翅翼中间纤细的纹路。无论是粗笔或细笔,画家给观众提供的是同样生动的,洋溢着生之活力的形象,而两者又是统一的。

在中国的传统的戏曲舞台上,我们几乎可以看到同样或类似的情形。戏曲艺术家仿佛是一位非常精明的鉴赏家,他在五光十色、无比丰富的生活中,能发现哪些是重要的就抓住不放,哪些是次要的可以略去。从这样的原则出发所形成的一系列表现方法与手段,与中国传统绘画的“文人画”流派的萌芽、发展、繁荣几乎是同步的。这是一个非常有趣也值得注意的现象。

中国戏曲舞台上“上下场”、“圆场”的一系列舞台调度方法,是一种非常经济、简洁、聪明的方法。它摆脱了空间与时间的束缚,使演员获得了极大的自由。人物在马背上奔驰,在道路上躜行,穿过深宅曲院,进入密室绣房,这些难以在通常话剧舞台上再现的困难课题,在这里几乎都不成为问题。但是有宣泄、刻画人物内心,展现人物之间尖锐、激剧斗争的机会,就决不放过,必以狮子搏兔的全力,调动一切手段,加以再现。演出所使用的手段,比姊妹艺术丰富。面部的表情、衣衫的转折、抛掷、繁复身段的运用、歌声的变幻、念白的抑扬……无一不被用来作为揭露人物内心的武器。大胆的省略与精微的刻画在构思细密的节奏中,成为一种高度和谐的统一体。观众得到的是同时呈现的“视听之娱”。一切都在同一时间、地点完成。

艺术家的表演,有时夸张便夸张到极处,细致也细致到极处。导演设计有时竟会使人联想到现代艺术形式———电影的手法。近景、特写的使用是如此的频繁与自如,使观众不能不惊异。中国戏曲表演艺术家所获得的是远远超过一切姊妹艺术的可羡慕的“自由”。但这“自由”又是受着自己的制约的,一步不能脱离生活,也不能离开本身的“程式”。

程式是死的又是活的,程式是艺术家创造、积累起来的,也是在扬弃提炼的过程中固定下来的。发展不会停止,程式的变化、丰富过程也永远不会停止。

作者儿童时代开始走进剧场,常常是睁大了眼睛站在舞台边上欣赏。从不懂到懂,从惊奇到赞叹,从看武戏到听唱工,经历了许多变化。但最初的印象总是不易忘记的。这里写出的一些故事片断,在很大程度上都还保留了那些洗磨不掉、最早但也最能打动幼稚孩子的心的东西。虽幼稚但朴实,天真但恳挚,有爱憎但毫无装点;也许能使初步接触这一伟大奇瑰现实主义艺术的朋友们觉得亲切而不感到是一种唐突。

惊梦

春天下午,是那种给人带来无端慵倦的天气。太阳正好,也许是太好了,才使盛开的花朵低垂,使柳丝飘拂得无力,使杨花毫无目的地漫天飞扬。

十六岁的杜丽娘几乎拿不稳手里的绣绷,针早巳停了,彩线也重得拈不起,何况又是那么长。她只好叹口气放下手中的活计。

春香不知跑到哪里去了,也许是躲在后楼里打瞌睡。

不知怎的,近来她隐约地感到了母亲对自己明显增添了的关心。娘总是习惯地摸着她那头又厚又软的黑发,频频叹息着,好像有无穷的心事。“孩子,你知道作娘的辛苦吗?”她仰面看着娘的眼睛,迷惑不解。娘并不亲自照管自己的生活,可是她知道,娘的心时时都在自己身上,娘确实辛苦。

娘说过:“女孩子不能大天白日里睡午觉,那是懒婆娘才干得出来的,没规矩没教导的。”

娘又说过:“那花园子里一直没有人,女孩子要少去。万一碰上个花精柳怪,就不好了。”

娘还有好些别的教导。娘疼自己,从不说什么叱责的话,可是娘的眼睛却厉害。哪些是允许的,哪些就不行。这些从娘的眼神里都能看得清清楚楚。甚至她能用眼光给你划出一个活动的圈子来。

|