|

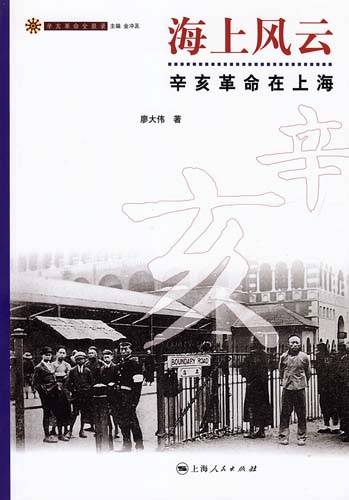

孙中山曾高度评价上海地区对辛亥革命的贡献:“时响应之最有力而影响于全国最大者,厥为上海。”为纪念辛亥革命100周年,上海人民出版社精心策划推出了一批具有独特学术价值的研究专著,其中包括由廖大伟撰写的《海上风云——辛亥革命在上海》、上海社会科学院历史研究所撰写的《辛亥革命在上海史料选辑》以及沈渭滨撰写的《孙中山与辛亥革命》等。对于《海上风云——辛亥革命在上海》,历史学者熊月之的评价是:“专业学者可以从中看到丰赡的史料与过人的见识,非专业读者可以从中看到一个世纪以前上海复杂奇特的政治场景、云谲波诡的时局变幻、呼风唤雨的政坛群星、纵横捭阖的斗争伎俩以及多姿多彩的社会,进而对100年前发生的那场革命有比较感性的了解。” 孙中山曾高度评价上海地区对辛亥革命的贡献:“时响应之最有力而影响于全国最大者,厥为上海。”为纪念辛亥革命100周年,上海人民出版社精心策划推出了一批具有独特学术价值的研究专著,其中包括由廖大伟撰写的《海上风云——辛亥革命在上海》、上海社会科学院历史研究所撰写的《辛亥革命在上海史料选辑》以及沈渭滨撰写的《孙中山与辛亥革命》等。对于《海上风云——辛亥革命在上海》,历史学者熊月之的评价是:“专业学者可以从中看到丰赡的史料与过人的见识,非专业读者可以从中看到一个世纪以前上海复杂奇特的政治场景、云谲波诡的时局变幻、呼风唤雨的政坛群星、纵横捭阖的斗争伎俩以及多姿多彩的社会,进而对100年前发生的那场革命有比较感性的了解。”

值得关注的是,这部《辛亥革命在上海》让我们看到了中国学界、出版界的整体学术研究出版计划:以大型丛书的样式,以人民出版社联合上海人民出版社等10多家地方出版社联动出版合作的模式,由著名历史学家金冲及担任主编。这套集结了13部研究著作的丛书命名为“辛亥革命全景录”,《辛亥革命在上海》是其中的一部。

风暴中心:书刊“发酵”内地,舆论影响全国

1911年7月31日,在宋教仁、陈其美、谭人凤等人领导下,同盟会中部总会在上海成立,确定了首先在湖北省城发动起义、各省立即响应的战略方针;12月18日,南方革命军与北方清军开始议和,议和的地点是在上海公共租界的工部局市政厅。

这个改变中国命运的历史转折点却有着长达数十年的“前传”与“后续”,这期间,上海这座城市始终扮演着一个极为特殊的角色。谈及上海在辛亥革命中的作用与地位,熊月之认为辛亥革命的成功靠两条,一是武力暴动,一是舆论宣传。上海在革命舆论宣传方面,地位非常重要,影响远远超过其他地区。

清末进行反清革命宣传的地方主要有三个,在海外是东京与新加坡、马来西亚一带,在国内则是上海。海外的革命报刊虽然很激烈,但地理位置较远,对中国本土的影响远不能与上海相比。上海宣传革命的报刊先后有《苏报》、《国民日日报》、《民立报》等10多种。黄兴走上革命道路的原因之一,是1899年阅读了通过日文转译过来的卢梭的《民约通义》,该书是1898年由上海同文书局刻印出版、同年在长沙出售的。邹容写的《革命军》在上海出版后,先后被摹印20多版,行销110多万册。这些流传到内地的革命书刊的“发酵”作用,怎么估计都不过分。

20世纪初,上海成为革命理论宣传基地,在辛亥革命前10年,上海在革命舆论传播方面的广度、深度在国内无处可比。其中《民立报》深受读者欢迎,日销两万余份,为当时国内销量最多、影响最大的革命派报纸。青年时代的毛泽东就曾受到《民立报》的影响。

上海社会在武昌起义以后,舆论一边倒,赞成革命。《民立报》馆成了公开的革命机关,每天各方人士往来不绝。有记载称:“当时上海各报馆均设于望平街一带,每晚出号外,报道当日消息,并在报馆门口张贴。市民群众每日聚集在报馆门外,探听消息,人山人海,万头攒动。见有民军胜利消息,都拍手欢呼,见有失利消息,则认为报馆采访有误,群情愤激。后来报馆方面停止在门口张贴军事消息,仅印发号外数种,市民踊跃争购,每日供不应求,片刻即罄,可见人心之一斑。”

独特的城市文明:工商业者支持革命

视线落到100年前的上海,熊月之介绍说,上海在武装起义时呈现出其他城市都没有的特点:其一,公开性。在起义以前,已经露出风声,革命党在政治上已经取得优势。其二,不战而胜。上海起义在县城、闸北都是传檄而定,兵不血刃,没有什么激烈的交锋。上海起义发动以后,社会秩序相当稳定。一个典型的例证是,民军占领城厢时,南市新舞台演戏如常,观众看戏亦如常,似不知本城有变者。伶界商团部分团员,在演完夜戏后,便去参加攻打制造局的战斗。

这是因为上海工商业者在辛亥革命中充当了重要角色。1911年10月10日武昌起义爆发以后,全国各地纷起响应。湖北、湖南、江西、山西、陕西、云南等省起义成功,主要依靠新军,而上海则主要依靠商团。上海的工商业者积极支持、参加反清革命之鲜明突出,在辛亥革命史上留下异彩的一笔。例如,上海起义的骨干中,沈缦云是信成银行经理,叶惠钧是上海粮食业巨商,李平书是全国商团联合会副会长。

上海起义的成功,对于正在与清军作战的武昌民军,对于纷起的各地起义,都是巨大的鼓舞。此外,上海本身是清廷军火生产的重要基地,它的起义成功阻止了江南制造局军火运往湖北清军,使这些军火为民军所用,并直接阻止了清廷海军通过长江西援,减轻了武昌民军的压力。上海的起义还引起了江浙的连锁起义。苏州、杭州的独立,南京的光复,都与上海有直接关系。

|