|

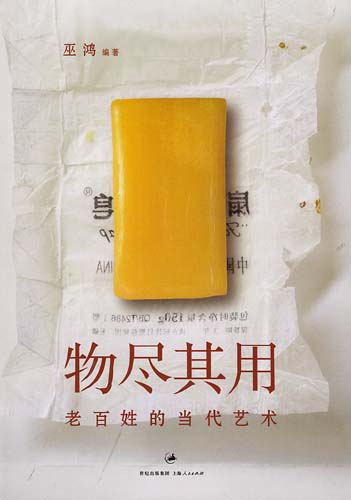

《物尽其用》是一个超大型的当代艺术装置作品,由一万余件破旧、残缺、甚或未曾使用过的物品组成。今日我们身处于以浪费和抛弃为特征的消费社会里,在任何其他情况下,这些物件中的绝大部分都会被当之无愧地作为垃圾处理。实际上这也是大部分人对这个作品的第一印象:走进展馆,迎面触目的都是一些极为熟悉但价值有限的什物,这些东西在实际生活中所属的空间是旧货摊和废品站,与美术馆、当代艺术似乎没有丝毫联系。 《物尽其用》是一个超大型的当代艺术装置作品,由一万余件破旧、残缺、甚或未曾使用过的物品组成。今日我们身处于以浪费和抛弃为特征的消费社会里,在任何其他情况下,这些物件中的绝大部分都会被当之无愧地作为垃圾处理。实际上这也是大部分人对这个作品的第一印象:走进展馆,迎面触目的都是一些极为熟悉但价值有限的什物,这些东西在实际生活中所属的空间是旧货摊和废品站,与美术馆、当代艺术似乎没有丝毫联系。

可是《物尽其用》绝非是一个北京杂货摊儿的翻版,也不是对国际当代艺术中某个新潮流的模拟。虽然它对“现成品”的应用可以追溯到杜尚(Marcel Duchamp)对艺术的重新定义,但它明显不是对杜尚概念的简单再现。一个关键的事实是:所有这万余件废物都来自一处。它们属于一个特定个人的收集,也被这个人所珍惜。因此,甚至在被转化为艺术材料,进入展厅之前,这些物品已经产生了互相之间的联系,已经具有了和“杂货摊儿”不同的性格和意义。这些性格和意义包括它们的实际的或想像中的用途,以及它们所蕴含的感情和道德的涵义。还需要注意的是:这万余件“现成品”在进入一个人的收藏后就从来没有再在公共范围中流通过;它们只属于一个特定的个人,只存在于她家庭的私人空间里。由于这些特殊的性质,《物尽其用》与近年国际展览中的一些使用现成品的大型装置有着本质上的不同:虽然那些作品常常使用废弃物品和回收物件,但是其材料的来源通常或是不加注明,或是多样而混杂,从来不具有《物尽其用》中物品的那种强烈的确定性和个人联系。

这件当代艺术作品的作者是赵湘源和宋冬:前者是母亲,后者是儿子;前者是北京的一个普通妇女,后者是艺术家。这个作品于2005年底被创作出来,不论是在北京或光州,还是在柏林和纽约,它都在观众中激起了强烈的反响。许多观众惊叹于它的芜杂和庞大:当我们的世界被愈演愈烈的商业化和全球化所控制,当越来越迅速的置换和丢弃已成为我们的时代对物品的基本态度之时,怎么可能还有这样一个人默默地、无休止地收集和保存?这种收集和保存又如何逃脱了商业规律,仅仅满足着个人的情感和记忆的需要?

通过公共展示和人们对它的反应、讨论和写作,《物尽其用》的意义渐渐地超越了它原有的个人来源和家庭环境,成为不同种族、不同文化的人们相互交流的工具、语言和信息载体。但这并不是说它与其来源之间的关系消失了——事实上,如我在后文中将要说到,对于两位艺术家和他们的家人来说,《物尽其用》的巡回展出成了他们持续整理、持续回顾这些物品的过程,而这个过程也不断地加深了他们之间的亲情关系。但无论是对艺术家还是对策展人而言,《物尽其用》如此强大的普世性远远超出了他们的最初想像:我们在开始的时候确实没有估计到,这个如此不加雕饰,如此具有文化和历史特殊性的作品,能够直截了当地触动了成千上万陌生人的心。

一系列问题浮现出来:一个普通北京妇女积存的日常物件如何能转化成为一件具有如此威力的当代艺术作品?两位艺术家固然是母子,但除却他们之间的血缘纽带以外,在完成这件作品的过程中他们又是什么关系?这个艺术计划的念头是怎样在宋冬头脑中出现的?是什么原因导致了这个念头?赵湘源又是如何对待宋冬的提议并且开始与他合作?母亲和儿子的关系——以及他们与家庭中其他成员的关系——在实现这个艺术计划的过程中是否发生了变化?这个展览是如何在私人家庭和公众社会之间进行协调的?

将这些问题作为线索,展开对《物尽其用》的讨论……以此为研究当代中国艺术提供一份基本的文本。最后我将把这件作品放在当代中国社会的大环境里去观察,我们会发现它所反映的是一个深刻的历史潜流:当多年的复杂经历以后,人们心中出现了一个重组家庭,治愈历史创伤的深切愿望。

(注:本文标题为编辑所加,内容文字亦有所删改)

|