|

吉本芭娜娜为日本当红女作家,自上世纪八十年代后期出现在日本文坛后来不断大放异彩,被称为“日本现代文学的天后”。吉本作品反映了现代城市人的生活和人文情怀,女作家个性鲜明、细腻别致的写作风格亦使她的作品散发出独特的魅力。 吉本芭娜娜为日本当红女作家,自上世纪八十年代后期出现在日本文坛后来不断大放异彩,被称为“日本现代文学的天后”。吉本作品反映了现代城市人的生活和人文情怀,女作家个性鲜明、细腻别致的写作风格亦使她的作品散发出独特的魅力。

读毕,起初有种错误的预感,许是作者嫁了个阿根廷男人,写她与外国婆婆的轶闻趣事。孰料此书竟然套了一个近乎平淡的故事外壳来讲人与人的相处与理解,及人如何摆脱世俗偏见寻找到真正的幸福。

丧母少女涌泉光子的父亲是个石匠,却在葬礼过后消失不见,光子听说他住进了人们言传中怪异“阿根廷婆婆”的家里,便闻讯找去。在此期间,她发现怪异的“阿根廷婆婆”却出奇的友好,那幢两人同居之所也是她父亲得以心灵慰藉的港湾。于是,她认同了父亲的这个女人,也在父亲的行为中理解了幸福是可以超越时间的限制、生死的边界。

其实,回顾吉本芭娜娜的成名作《厨房》,可发现与该新书有很多本质上相近的元素,少女丧亲,孤独心灵,急待他人的抚慰,然后碰到以社会眼光看来突兀且边缘的人物,如何在少女纯真、干净的心灵中得以平易近人,乃至灵魂得到升华的过程。

当然,《厨房》中的变性人妈妈此次换成了“阿根廷婆婆”。在世人眼里,她怪异如她外表:“女巫般的鹰钩鼻,凌厉的吊眼梢,瘦削的身体,总是穿得破破烂烂的”,父亲却在她那儿感觉到温暖,跟她学探戈舞蹈,在阳台上为亡妻雕刻海豚墓碑、堆砌曼陀罗图案的艺术品……终于,主人公恍然大悟,这是父亲与过去诀别的方式:把悲伤掩藏起来,去迎接全新的幸福。

少女派的忧愁和孤寂,在文字中化作了心灵独白,环境和命运的强制性安排,让光子从内心真正开始成长起来,学会在世俗声中掩起耳朵,凭自己的感触去识别身边的人,也逐渐理解和认可了父亲的做法。作者笔触柔软、温馨,甚至于简化到白描状态,脱去尘寰间的烦躁,直抵人物的内心世界,较之《厨房》,作者的文笔更具哲理意味。

可以想象由此书改编拍成的电影是如何增添细节,散文化随意带过的一句文字,呈现为画面自然要层层堆叠,有如书中提到的“曼陀罗”的形状,在宇宙的机关里充斥着时间与空间的维度,层层叠叠,无论内心的悲伤或幸福,最终都将融合到这种既复杂又简单的状态当中。

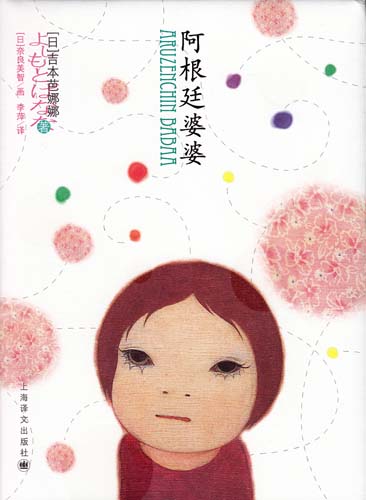

值得一提的是,日本艺术大师奈良美智的插画与本书极为相合——初看不觉它的好,歪扭、笨拙的线条,似乎连小孩也能画。但那日正好在电视上看到重庆农妇邬良英雕塑作品受到专家肯定,认为虽然无技巧,却避开了附着其上的驳杂想法,直接表达了内心的情感。风格虽处于原生态,却是许多专家都自愧弗如的——后来,她的作品被放到大城市作展览,与书中石匠父亲的作品被镇上广泛采用像是不谋而合。艺术与现实的一步之遥,令我们不再对贫穷的思想家置之不顾,毕竟,平凡中炼就的神奇才更耀眼。

因此阅毕此书,对应两位作者的创作结合,是否可以如此理解:大师的作品经受历练后回归到一种最纯朴状态,其实很带风险。试想,一个人从最初到最终要保持住童真和简单是多么的不易!吉本芭娜娜和奈良美智保持住了,并且用最简洁的方式塑造了人物和表达了主题。

|