|

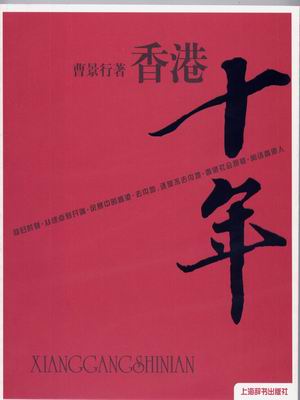

年已花甲的凤凰卫视资深媒体人曹景行前不久出现在深圳,参加其新书《香港十年》的发布会。 年已花甲的凤凰卫视资深媒体人曹景行前不久出现在深圳,参加其新书《香港十年》的发布会。

曹景行有个横跨政治、历史、新闻和文学“四界”的父亲——曹聚仁,曹聚仁先生是国学大师章太炎先生的入门弟子,与鲁迅交往密切,写有《鲁迅评传》,1950年只身赴港从事自由写作;1956年起,曹聚仁为国共和谈之事频频北行,是中南海毛泽东、周恩来的座上宾,台湾蒋介石、蒋经国父子也秘密邀其“畅谈”,密商两岸和平统一事宜。曹聚仁去香港时,曹景行才三岁,虽然父亲以后频频北上,但和家人共聚的日子加起来最多也只有一个月。直到1972年,父亲即将辞世,在周恩来总理亲自安排下,曹景行从安徽乡下返回上海,和姐姐曹蕾一起赶往澳门,却没能见到父亲在世之前的最后一面。曹景行在《〈香港文丛(曹聚仁卷)〉前记》中写道:“每当朋友说我在香港新闻界打工是‘继承父业’时,我难免肚中一番苦笑。来香港后,曾看到好几篇文章,作者都讲到早年如何受益于我爸爸之教;对于我来说,这却是一种奢望,难以企及。”

曹景行比父亲曹聚仁晚成名,但他比父亲的运气好,30岁之后凡事顺利。现在,曹景行仍精力充沛,像个新闻雷达,早上起床,眼睛盯着电视新闻,耳朵听着电台广播,手上翻着当天七八份报纸。陈鲁豫曾这样描述他:“每天午饭时间一过,曹先生就捧着满满一怀的报刊出现在公司。我闲来无事偷偷地帮他算过,他每天至少要看20多份报刊,做数不清的剪报。他有个习惯,看到报上有用的信息就会影印下来,所以,公司复印机的旁边总能看到他。”所以,凤凰卫视的同事们私下称曹景行为“影帝”(影印之帝)。他自称把吃饭睡觉的时间扣除,就是工作状态,工作状态就是他的生活。

“人生应该快乐而积极”

早期经历:一度比人家还困难

记者:早年对父亲有些什么印象?严肃吗?还是很慈爱?

曹景行:父亲就是父亲,因为不生活在一起,没什么直接的感受,那个时候也没选择,没有第二种可能性,所以,也无所谓遗憾。我读高中以后,父亲给母亲写信的时候也会给我写几句话。我后来读父亲的文字就是对作品与作家的解读,没有非从“他是我父亲”这个角度去理解,也没有丝毫骄傲。

记者:今天去看,您觉得一个家庭的教育背景与生活环境在人生当中占有什么样的地位?您父亲曹聚仁先生给您的影响是什么?

曹景行:很难说家庭教育背景与生活环境在人生当中占有什么样的地位,不能一概而论,大历史大环境很多时候决定了小人生。我要是早生五年或者晚生五年,也就完全不一样了,乃至早生两年,我哥哥的人生就跟我完全不一样。我自己从来没有世家子弟的感觉,甚至比人家还困难,因为有海外关系,更麻烦。我母亲为了家庭几乎什么都放弃了,父亲去了香港之后,母亲要打理一个大家庭,赡养我奶奶我外公外婆等,全靠她。我们从小受母亲的直接教育,她很正直,又很柔韧,“文革”那样的环境,她也能挺下来。1980年代后,大陆能出版父亲的文字了,我母亲一直在整理父亲的文稿。母亲很善于安排家计,很能干,也很愿意牺牲,现在去看,还是很少看到像我母亲那样的女性。

记者:在上海生活了那么多年,上海给您什么影响?

曹景行:我出生在上海,会说上海话,上海和香港一样多元。

记者:在安徽农场的那十年是您最艰难的十年吗?

曹景行:也谈不上艰难,现在去想,还是觉得笑比不笑的时候多。虽然很累,但是也很热闹,大家一起砍柴,一起做工,很快乐的。做工之后,我会找书来读,尤其是放年假的时候,大家都走了,我留下来守护连队,一个年假可以读很多书,我那时候重新读《红楼梦》、《水浒传》、《二十四史》、《聊斋》等。

记者:在安徽农场的时候,有没有想过那是父亲做战地记者的地方?后来去父亲教过书的暨南大学做客座教授的时候,有没有什么特别的感受?

曹景行:我当年给妈妈的信里提到过,但妈妈在信里讲做农民不错。她本身是农民出身,我们家两代以前也是农民,对她来说,我去做农民没什么大不了,而且,她还希望做好一个农民。后来我去暨南大学当然很高兴,暨南大学对我父亲来说很重要,暨南大学对我父亲也很好,他们的校史里用了很多我父亲的回忆文字,他们通过我父亲的关系找到了很多当年的校友,暨大很有包容心,很感谢他们能请一个25岁的中专生——我父亲曹聚仁做教授,又让我这个本科生去给他们讲座。

|