|

“殷健灵像一位少女情怀的收藏家,当我们长大后挣扎于成人世界时,她打开了自己的宝藏,一一清点、叙述。” “殷健灵像一位少女情怀的收藏家,当我们长大后挣扎于成人世界时,她打开了自己的宝藏,一一清点、叙述。”

在少儿文学创作领域,殷健灵是第一个敢吃螃蟹的人。之所以这样说,是因为她的写作视角始终在关注一个异常沉重而又极易被忽视的社会话题——少女成长中的“性”困惑以及“少女妈妈”现象。要知道,这在很多时候都是人们心照不宣而又刻意回避的敏感地带,尤其在少儿文学创作方面,几乎是“不可以”触及的“禁区”。

而殷健灵却硬是在这片“禁区”中开拓出了属于她自己的一片领地。她以敢冒天下之大不韪的姿态,立志于做青春少女的精神摆渡者。正如她的一位读者所说:“殷健灵像一位少女情怀的收藏家,当我们长大后挣扎于成人世界时,她打开了自己的宝藏,一一清点、叙述。”曹文轩也认为,如果谈论成长文学,在当下的作品中,殷健灵的作品是最值得关注的。“她一直在苦苦地寻找成长的奥义。在各式人等中,她的少女形象,是我们不可忽略的。”

一帆风顺的文学之路

出生于上世纪70年代初的殷健灵天生就是一个乖孩子,并且天生就和文学结下了不解之缘:在学校是人见人爱的“三好学生”,在家是善解人意的听话丫头;各科成绩都很不错,而语文更出众,其习作常常被老师当成范文在课堂上念读。那时候的殷健灵第一梦想就是将来成为一个作家。而她在18岁那年发表在《少年文艺》上的一组诗歌,更是坚定了她的这种信念。此后的日子里,殷健灵以《少年文艺》、《辽宁青年》等刊物为阵地,创作并发表了大量的文学作品。她以女性特有的观察力、敏锐细腻以及清新雅致的文字,把少年成长中的困惑、失落、欣喜和收获,一一道来。正是这些同龄人不同的成长经验和生活体悟使她对“成长小说”产生了浓厚兴趣,并期望在这方面有所突破。

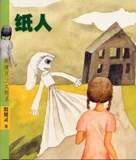

2000年出版的《纸人》可以说是殷健灵的成名作,也是代表作。该书第一次尝试以女孩子的“性”为主题。在此之前,殷健灵在描写少女心理时都有一种“适可而止”的谨慎,因为她明白,在少儿文学领域,的确存在着许多“不可以”和“不恰当”,这成为少儿文学创作无法突破的桎梏,不像成人作品创作那样可以“挥洒自如”。这也让殷健灵有了一种“欲吐不能”的感觉。后来她在导师的建议下,“将焦距瞄准少女青春期的成长和痛苦”,想写“一个大东西”。再加上自己在工作中主持心理热线时发现的少女成长过程中遭遇的重重羁绊,以及由此而引发的思考,于是便有了《纸人》。

殷健灵认为,女孩子的“性”不是不能写,关键是掌握好叙述的面向和如何叙述。正是少女时期性意识的萌动,其性的感觉和心理上的异性爱不是结合在一起的,所以,青少年性意识的焦点应该集中在心灵上的细微感受和爱的情感方面。《纸人》在殷健灵的创作中属于她里程碑式的作品,被不少儿童文学研究者誉为“国内第一部真正的‘成长小说’”。“纸人虽然没有获得任何一项官方的奖项,却令我得到了一个非常庞大的读者认可。”殷健灵说起来颇有些自豪。

《橘子鱼》再现成长救赎

今年年初,殷健灵推出了她的又一部长篇力作——《橘子鱼》。出版社宣传这本书时,称其为《纸人》的姊妹篇。这是一本直面“少女妈妈”的问题小说。不过殷健灵已不像7年前写《纸人》时那么拘谨了,毕竟这个话题也不再像7年前那样被人们视为洪水猛兽了,甚至有了泛滥之势。所以,殷健灵写起来也更放得开。殷健灵说她写这部小说的触发点是2005年她在《新民晚报》主持“关注少女妈妈”专题谈话栏目时接触到的许多真实的故事。当时的殷健灵有一种想要表达的欲望,但那些零碎的故事又不能是一般的报告文学,也不能是通讯,所以,必须要有一个载体,通过一个完整的故事来反映这个现实。于是,殷健灵从2005年开始酝酿,并于去年5月完成了这部小说的雏形。

《橘子鱼》中的“我”脱胎于作者的成长经历,另一个主人公则是正处于青春期的少女。通过两个不同时代少女面对青春期困惑的成长故事,透视了在当前这样一个道德体系颠覆,精神、价值体系崩溃,暴力文化、色情文化、各种资讯泛滥的商业社会中成长起来的一代年轻人,他们的茫然和无助。他们不了解自己也不了解周围的人,他们很容易把自己孤立起来,也很容易迷失。这时候若对他们不加以正确引导,他们就极易陷入误区。再加上生理上性意识的萌动和外界各种诱因,使他们很可能会通过性的方式寻求解脱。

其实,男孩子和女孩子之间的性是不可避免的,也是可以理解的,但是由于缺乏正确引导,经历了那些事后,女孩子往往要独自面对,极易对她们造成严重的心理压力,也特别容易走向极端。“把青春比作一条河,怎么样顺利地从河的这边到达河的那边,是需要一个摆渡的人的。”殷健灵说,这也是她在《橘子鱼》中想要表达的主旨,作品中的那个“我”就是现在社会中那个女孩的摆渡者。

|