|

我知道自己是个有着许多尘世欲望的人。人所希望有的快乐我都希望有。我也知道自己是个耐不住寂寞、无法远离红尘的人。我没有佛家所说的“慧根”。但在我认识隆莲法师并与之交往的几年里,我依然受到她的引导和感召。她的学识、她的智慧、她的性情以及历经苦难而不悔的信仰都令我钦佩,令我尊敬。虽然我至今没有成为一个佛教徒,但这一点儿不妨碍我以尊敬的笔触,将我所认识的大法师告诉众人。 我知道自己是个有着许多尘世欲望的人。人所希望有的快乐我都希望有。我也知道自己是个耐不住寂寞、无法远离红尘的人。我没有佛家所说的“慧根”。但在我认识隆莲法师并与之交往的几年里,我依然受到她的引导和感召。她的学识、她的智慧、她的性情以及历经苦难而不悔的信仰都令我钦佩,令我尊敬。虽然我至今没有成为一个佛教徒,但这一点儿不妨碍我以尊敬的笔触,将我所认识的大法师告诉众人。

在我看来,隆莲法师不仅仅是出家人,她还是学者,是教育家,亦是个优秀的女性。总之是个有血有肉的人,而不是神。我就是以这样的认识,来贯穿这本书的始终的。

但我不知道我是否体现了这一写作的初衷。

整整一个夏天,我几乎只做了两件事:白天写作,晚上游泳。差不多是“两耳不闻窗外事”了,一些曾经令我非常苦恼的事也暂时被这件事所冲淡。当然,每隔三五天,我还得外出采访。有时是法师本人,有时是她的弟弟妹妹。

在这个过程中我意识到,对于写这本书,我还是开始得太匆忙了,准备工作尚远远不足。以两三个月的时间来梳理一个人的一生,真不是件易事,何况这个人还处在我非常陌生的领域里,这个领域还有几分神秘。

但既然有约在先,我还是尽力为之,不敢懈怠。

当写完最后一个字时,我得说一句,感谢老天爷,今年夏天还不算特别热,使我得以将书稿按期完成。

当然这是玩笑。

最应当感谢的,首先是法师本人,她对我的信任和支持使我得以坚持下来。其次是她的弟弟和妹妹,他们向我提供了大量的历史资料。尤其是她的大弟,我和众人一样称他为大叔。大叔在写作过程中给予我的就不仅仅是提供资料了。他是一位满腹学问的老人,在他的博学面前我常常感到羞愧。还有我的奶奶以及许许多多法师身边的人们,她们都热情地无私地帮助我,令我感动。

为了写作,我非常实用主义地读了几本有关佛教的书,真正叫做“临时抱佛脚”。我得感谢这些书的作者,他们是我间接的老师。

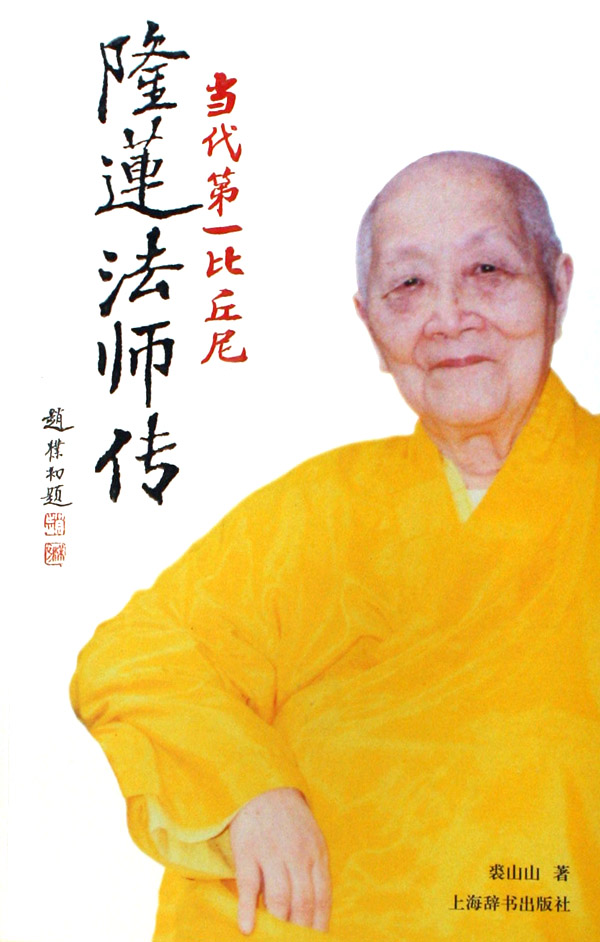

书稿完成后,我专程去了一趟北京,想请中国佛教协会会长、德高望重的赵朴初先生为我这本书撰写序文或题写书名。赵朴老现在已是90岁高龄了,因身体欠佳住在医院里。当我在朋友项小米的引领下见到他老人家时,内心很是为自己的打搅感到不安。但赵朴老非常和蔼,听我说明来意后,连说“应该,应该。”他还指着书名说,“她的确称得上当代第一比丘尼”。

因赵老的听力已很弱,我便在一张纸条上告诉他我离开北京的日期,意思是希望在此之前能拿到他题写的书名。没想到这给赵朴老形成了很大的压力,他为了在我走之前看完书稿,不顾年迈体弱,夜以继日地阅读。

几天后我再去时,一进病房,就看见赵朴老正伏在书桌前,戴着眼镜,并手拿放大镜,一行行地仔细阅读着。厚厚的一部书稿,只剩下1/5的样子了。我当时真是非常感动。我没想到他会阅读全文。早知如此,我真该在打印时,将文内的字号设定得大一些,好让老人少费些眼神。赵朴老的夫人对我说,这些天赵朴老为了看这本书稿,休息得很少,已让医生责怪了。这更令我感到不安,是我给老人家带来了如此的辛劳。

但内心深处,我仍渴望能得到他老人家的序文和题词。

这就是我的俗处。

当我如愿以偿时,我的内心充满了深深的感激。我只能说我是一个幸运的人,得到了赵朴老如此的厚爱和鼓励。在他老人家身上,我再一次感受到了佛学家的博爱和慈祥。

最后要说的绝不是客气话,由于时间匆忙,本书中一定存在着许多不尽如人意的地方,甚至存在着一些知识上的差错和事实上的失误。还希望佛教界的各位法师和所有的读者们在发现后给予我批评指正,我将在有机会的时候将其更正,以免以讹传讹。

谨以此书,献给天下所有善良的人们。

1996年8月29日于成都北较场

|